知能に関する知識を問うている問題です。

知能に関する基本的な理解や、各知能検査の前提(知能をどう算出するか等)を把握しておけば解きやすい問題でしたね。

問13 知能に関する説明として、最も適切なものを1つ選べ。

① 結晶性知能は20歳台で最も高まる。

② 流動性知能は40歳台で最も高まる。

③ ウェクスラー式知能検査は、個人内差が評価できる。

④ 知能指数〈IQ〉の平均-1SD が、知的障害の目安となる。

⑤ 田中ビネー知能検査Ⅴは、対象とする全ての年齢において、精神年齢〈MA〉を用いて知能指数〈IQ〉を算出する。

解答のポイント

知能や知能検査の概要を把握している。

選択肢の解説

① 結晶性知能は20歳台で最も高まる。

② 流動性知能は40歳台で最も高まる。

知能とは何かという知能についての定義づけは、古くから多くの議論、多くの主張がなされてきました。

それらの主張を大きくカテゴライズすると、ほぼ三つに分けることができます。

- 高等な抽象的思考能力という見方:TermanやSpearmanによって代表される。Termanは「抽象的思考を行いうる程度に比例してその人は知能的である」という提言を行っていますし、Spearmanは知能の本質は関係の抽出と、相関者の抽出であるとしています。Jaspersが、判断力や思考力、そして自発性や主導性が本来の知能であるとし、記銘や記憶、知識とは異なった能力であると述べているのも、こちらに含まれる。

- 学習能力とする見方:Dearbornは、知能をより広く「学習する能力、又は経験によって獲得していく能力」と主張している。

- 環境への適応能力とする見方:Sternは、知能を「個体が試行作用を合目的的に方向づけ、新しい要求に向かって意識的に関わる能力であり、生活上の新しい課題と条件に対する全般的精神的適応力」としている。

上記は、1→3になるにつれて、より広く知能を定義づけていると言えますが、近代では3を中心としつつも1や2も含有しようとする定義が増えてきました。

例えば、APA(アメリカ心理学会)では「知能とは学習する能力、学習によって獲得された知識および技能を、新しい場面で利用する能力であり、また獲得された知識によって選択的適応することである」としており、Wechslerは「個人の目的的に行動し、合理的に思考し、環境を効果的に処理する総合的または全体的な能力である」としています。

上記のどのような立場に依拠するにせよ、知能には諸々の側面、因子があって、それらが全体として有機的な構造を形作っているという点に関しては、多くの人が否定できないことだと言えます。

さて、こうした知能の構造についての代表的な議論を以下に記します。

- Spearman(1904)

知能を単一のまとまりではなく、いくつかの質的に異なる能力に分けられるという立場から、「知能はすべての知的活動に共通に働く一般因子(g因子)と相互に独立した各能力ごとの固有の特殊因子(s因子)から構成されており、検査間の相関はg因子による」という二因子説を唱えた。 - Thurstone(1938)

「空間認知、言語理解、言語流暢性、機能、認知速度、演繹、機械的暗記、推論の8項目の知的機能から構成される」と多因子説を唱え、それぞれの機能は脳内の基本的神経回路に対応していると考えた。 - Vernon(1950)

「g因子の基盤の下にverbal-educational因子とspatial-mechanical因子とがあり、更にはこれらの下にいくつかの小群因子がある」と階層構造を想定した。 - Cattell(1971)

「流動性知能(生活の中で経験しながら学習される、神経生理学的反応)と結晶性知能(個人の経験や文化的、教育体験により形成されるもの)という2つの共通因子に大別できる」とした。

この考え方は、Hebb(1949)のいう「A知能(知識を獲得するための基本的な生物学的能力)とB知能(文化、教育。個人的経験の蓄積)」にほぼ対応している。 - Stanberg(1985)

コンポーネント理論(人間の知的行動の背後にある構造と機能を明らかにするもの)、経験理論(新しい状況や課題に対処する能力の理論と情報処理を自動化する能力の理論に二分される)、文脈理論(知的行動が社会的文脈によってどのように規定されるのかを明らかにするもの)の三本柱からなる鼎立理論の概念を提出した。

選択肢②では、上記のCattellの「流動性知能」について問われています。

流動性知能に関しては、以下のような特徴を持つとされています。

- 記憶や知覚、推理といった基本的な情報処理としての能力。

- 新しい状況に適応したり、これまで経験したことのない問題を解決するのに用いられる能力。

- 生得的要因(問題に対する適性・関心・能力)に強い影響を受けていて、後天的な文化や教育の影響が比較的少なく、非言語性知能検査の結果によく反映される。

- 青年期(18歳~20歳)までは急速に上昇し、その後ゆるやかに衰退がはじまり、老年期にはかなり衰退する(Horn&Cattell,1963)。

- 性格特性とも関連するとされている。

このように、流動性知能の特徴として「青年期(18歳~20歳)までは急速に上昇し、その後ゆるやかに衰退がはじまり、老年期にはかなり衰退する」とされていますから、選択肢②の内容は不適切であることがわかりますね。

さて、この流動性知能と対応するのが選択肢①の「結晶性知能」であり、その特徴は以下の通りです。

- これまでの文化、教育環境と結びついて発達する能力。

- 言語や知識の豊かさなどに関係する知能。

- 経験や学習によって得た知識ないしは、その知識の再生によって解決できる場面で働く知能。

- 青年期以降も衰えず、老年期まで緩やかに発達していく。

よく流動性知能は生まれつきの面が大きく、結晶性知能は教育環境によって差が出るとされています。

結晶性知能は経験と共に積み上げられていく面が大きいので、かなりの年数衰えずに維持されるので(60歳前後がピークという知見も多い。その後は緩やかな下降線)、選択肢①の「結晶性知能は20歳台で最も高まる」は不適切な内容であると言えます。

よって、選択肢①および選択肢②は不適切と判断できます。

③ ウェクスラー式知能検査は、個人内差が評価できる。

ウェクスラー式知能検査は、アメリカのWechslerによって開発された知能検査の総称で、1939年に刊行されたウェクスラー‐ベルヴュー知能検査から始まり、現在では対象年齢の異なるWPPSI、WISC、WAISという3つの検査があり、幼児から高齢者までをカバーしています。

史上初めて下位検査と呼ばれる十数種の課題のバッテリーという形式を採用した知能検査であり、これらを集計することで、全体的な知的水準を示す知能指数(IQ)を算出します。

知能指数は、その人の知的発達水準が同年齢の人たちと比べてどうなのか(個人間差)を見ていくわけですが、ウェクスラー式知能検査ではそれだけではなく、領域別の得意・不得意、すなわち知能の個人内差を知ることができ、ウェクスラー式知能検査を実施する大きな理由となっています。

個人内差を知ることができるからこそ、個々人によって異なる発達障害や知的機能の在り様を細やかに把握し、その人に合わせた対応を考えていくことがしやすいわけですね。

以上より、選択肢③が適切と判断できます。

④ 知能指数〈IQ〉の平均-1SDが、知的障害の目安となる。

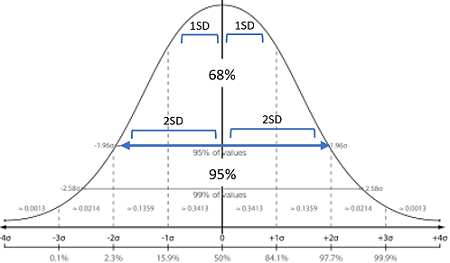

こちらについては、まず正規分布と標準偏差との関係を把握しておきましょう。

データが正規分布に従う場合は「平均値を中心として、±1SD以内に全体の約68%が含まれる」「平均値を中心として、±2SD以内に全体の約95%が含まれる」ということになっています。

医学的な基準において知的障害は、全般的知能の障害と、日常の適応機能の障害によって特徴づけられ、知的機能は、一般的には知能検査により評価され、平均から-2SDより低い(IQ得点では65-75であることが多い)ことが一つの目安となります。

上記の正規分布と標準偏差との関係を踏まえても、本選択肢の「平均-1SD」だと全体の15%以上が知的障害ということになってしまいますから、不適切な内容であることがわかると思います。

以上より、選択肢④は不適切と判断できます。

⑤ 田中ビネー知能検査Ⅴは、対象とする全ての年齢において、精神年齢〈MA〉を用いて知能指数〈IQ〉を算出する。

ビネー式知能検査はフランスのビネーとその弟子であるシモンが作成した世界で初めての知能検査法です。

その後、アメリカにおいては、ターマンがビネーの方法論を継承し、スタンフォード改定案を公刊しました。

日本では1947年に田中寛一が、このスタンフォード改定案をもとに「田中ビネー知能検査」を発刊しました。

その後、改訂を重ね、現在の田中ビネー知能検査Ⅴに至っています。

ビネー法は、通常「一般知能」を測定しているとされています。

つまり、知能を各因子に分かれた個々別々の能力の寄せ集めと考えるのではなく、1つの総合体として捉えており、言い換えるならば、記憶力、弁別力、推理力などさまざまな能力の基礎となる精神機能が存在し、それが一般知能とされます。

ビネーは、人が何かの問題に直面したとき、共通に作用する力が働くのではないかと考えていたらしく、その共通する能力とは、方向性、目的性、自己批判性であり、知能とは、この3側面を持った心的能力であると考えられます。

田中ビネー知能検査はウェクスラー式知能検査と並んで、日本でよく用いられる個別式知能検査であり、子どもの知的側面の発達状態を客観的に示す指標の1つとして、さまざまな場面で使用されています。

検査対象が2歳から成人と幅広く、問題が年齢尺度によって構成されているため、通常の発達レベルと比較することが容易になっています(下記にもありますが、成人の問題が設定されている)。

田中ビネー知能検査の特徴として「年齢尺度」が導入されており、1歳級から13歳級までの問題(96問)、成人の問題(17問)が難易度別に並べられています。

各年齢級の問題は、言語・記憶・動作・数量・知覚・推理・構成などさまざまな内容からなり、1歳~3歳級は12問ずつ、4歳~13歳級は6問ずつ、成人は17問が配置されています。

また、1歳級の下に「発達チェック」(S1~S11の11問)という項目があり、1歳級の問題を実施して未発達なところが予測された被検査者について、発達の目安をチェックすることができます。

基本的には子どもの生活年齢(CA)と等しい年齢級の課題から検査を始めていきます。

その年齢級で1つでも間違えた課題があった場合には年齢級を下げて実施していき、その年齢級における全問題が合格できる年齢級を特定します。

次に上の年齢級に進んでいき、すべての問題が不合格になる上限の年齢級を特定します。

各年齢級の問題は原則として問題順に実施することが求められます。

13歳11か月までは精神年齢は基底年齢(全ての問題に合格した年齢級の1つ上の年齢:下記の加算法でいくので、全問正解すれば「12か月」となり、その年齢級には達していると見なされる)をもとに算出します。

まず、基底年齢の年齢級より上の年齢級で合格した問題数に、それぞれ与えられた加算月数(1歳~3歳であれば1問につき1か月、4歳~13歳級は1問につき2か月)をかけます。

次に基底年齢に月数合計をプラスし、精神年齢を算出します。

1歳級にも不合格があった場合の基底年齢は、1歳級の12問中6問以上が合格であったら基底年齢を1歳として計算します。

上記の通り、現在の田中ビネー知能検査Ⅴにおいては、2歳~13歳は従来通り精神年齢(MA)から知能指数(IQ)を算出し、14歳以上は原則として精神年齢を算出せず、偏差知能指数(DIQ)を算出する方法を取っています。

成人後は知能の発達が緩やかになり、老年になると下降していくため、精神年齢の概念は成人後にはあまり有用ではないという議論から、偏差知能指数との併用がなされるようになりました。

精神年齢は知能の発達を簡便に把握することができ、偏差知能指数は同年齢グループの中でどの程度の発達レベルに位置するのかを把握することができます。

また、14歳以上では「結晶性」「流動性」「記憶」「論理推理」の4分野についてそれぞれ偏差知能指数を出すことができ、知能の特徴を捉えることができるため、支援の手がかりを得やすくなっています。

以上のように、選択肢⑤は不適切と判断できます。