ある学習効果に関する問題です。

過去問でも出題されている概念が正答になっているので、比較的解きやすかったと思います。

問28 ある授業で、読み聞かせを中心とした教授法と、イラストを多用した教授法の学習成果を比較したところ、継次処理が優位な認知的特性を有する児童生徒は前者で、同時処理が優位な認知的特性を有する児童生徒は後者で、それぞれ学習成果が良好な傾向にあった。この現象を説明するものとして、最も適切なものを1つ選べ。

① 潜在学習

② 分化強化

③ 適性処遇交互作用

④ Yerkes-Dodsonの法則

⑤ アンダーマイニング効果

解答のポイント

学習・習得に関する概念や理論を把握している。

選択肢の解説

① 潜在学習

トールマンとホンジックは、白ネズミを3群に分けて1日1試行の迷路学習を行いました。

第1群には迷路の終点に餌を置き、第2群は餌なしで訓練しました。

そして第3群では、最初の10日間は餌なしで訓練を行いましたが、11日目からは終点に餌を置くという条件としました。

その結果、当初は第2群と第3群の成績(袋小路に入り込む回数)は、第1群に劣っていました。

しかし、第3群では、条件を変化させた翌日の第12試行目から急速に成績が向上し、第1群と同等の結果を得るに至りました。

この事実は、行動の遂行に直接は現れない「潜在的な」学習過程の存在を示すものとして解釈されており、これが「潜在学習」と呼ばれている現象になります。

つまり、第3群では第1試行~第10試行までの間に明確な成績という形では表に出ませんでしたが、潜在的には学習効果が生じていたため、報酬が与えられた直後からそれが発揮されたということですね。

本問の説明は教授法を変えたところ、子どもの認知的特性の違いによって学習成果に違いが出たというお話ですから、潜在学習の説明とは合致しませんね。

よって、選択肢①は不適切と判断できます。

② 分化強化

分化強化とは、複数の反応クラス(何らかの共通する特性を持った反応の集合)が出現した際に、片方の反応は強化し、もう片方の反応を弱化することを指します。

望ましい行動を増やし、望ましくない行動を減らすために、強化と消去の原理を応用したものであり、ある状況で適切な行動が見られたら強化し,不適切な行動が見られたら消去するという手続きです。

赤信号は渡らずに青信号は渡る、授業中は遊ばずに休憩時間に遊ぶ、友達と先生に対しての話し方を変える、などは分化強化によって正しい行動が増えている例です。

分化強化には、代替行動分化強化、他行動分化強化、低頻度行動分化強化等があります。

「代替行動分化強化」は、問題行動や不適切行動が高頻度で見られ、適切な行動が低頻度でしか見られない場合、そして、適切な行動を行動レパートリーとして獲得できている場合に用います。

まず増やしたい標的行動と減らしたい標的行動を決め、減らしたい問題行動や不適切行動は確実に消去、適切な行動が見られたら即座に確実に強化します。

この手続きを徹底することで、特定の状況で問題行動に代わる適切な行動のみを強化していくということです。

「他行動分化強化」とは、問題行動が生起していないことに対して強化的な刺激を随伴させる手続きです。

まず問題行動を消去し、一定時間問題行動が生起しなかったら強化的な刺激を提示します。

問題行動が一定期間見られなかったら注意を向けてあげたり、話しかけるなど、単純に本人が喜ぶものや活動を提示してあげるということでも良いです。

代替行動分化強化との違いは特定の適切な行動を標的として強化するというのではなく、標的の問題行動が見られなかったらどんな行動をしていても、何もしていなくても強化的な刺激を提示するという点です。

「低頻度行動分化強化」とは、例えば先に決めておいた基準と全体の反応数を比較し、総反応数が基準よりも少ないか同じであれば強化が提供されるという設定を組むことです(高頻度の場合は、この逆の手続きになる)。

高/低頻度行動分化強化を行うためには「ベースライン:低頻度行動分化強化の場合どの程度問題行動が出現していたか」の値が必要です。

適切な行動を増やしたいときは高頻度行動分化強化、問題行動を減らしたいときは低頻度行動分化強化と覚えておきましょう。

このように、分化強化とは望ましい行動を増やし、望ましくない行動を減らすために、強化と消去の原理を応用したものですから、本問の説明とは合致しないことがわかります。

よって、選択肢②は不適切と判断できます。

③ 適性処遇交互作用

適正処遇交互作用は、元々、クロンバックが実験心理学(処遇の効果のみを問題とする)と相関心理学(個人差の相関関係だけを問題とする。差異心理学ともいう)の統合を意図して唱えた概念です(クロンバックに関しては信頼性係数である「クロンバックのα係数」が有名)。

適正処遇交互作用が提唱される前は、「適正」は主に相関心理学の研究対象であり、当時は個人際に対する外的条件の影響は取り立てて問題にはされていませんでした。

一方、実験心理学で行われてきた法則定立的アプローチでは、個人差は条件統制下の実験的処理において、それを乱すものとして捉えられていました。

適正処遇交互作用は、これら2つの伝統的視点を統合することによって、個人差もしくは適正を実験要因とすることを可能にし、個人差要因と実験要因との間に生じる統計学的交互作用に着目することを提案した概念です。

続いて、主に教授・学習過程における適正処遇交互作用について述べていきましょう。

どんなに優れた教授法でも、その効果が学習者全員に同じ程度の学習効果をもたらすとは限りません。

この背景には学習能力というものが1つの一般的な能力として連続的に発達するものではなく、学習段階、方略、認知の型などと関連して捉えなければならないという事情があります。

適正処遇交互作用とは、このように何らかの個人の適性の違いによって処遇(教授法、学習形態、教材など)の効果が異なる現象を指しています。

能力の型(=適性)によって、与えられた指導方法(=処遇)に対する反応が異なる現象を適正処遇交互作用ということもできますね。

適正処遇交互作用で言う適正とは、具体的には、知能、性格、認知スタイル、興味関心、意欲、価値感、年齢といった学習成果に関連するものを全て含みます。

また処遇には、教師の指導法、学習内容、教材、教室環境、評価の仕方、カリキュラムなどのように幅広い事柄が含まれます。

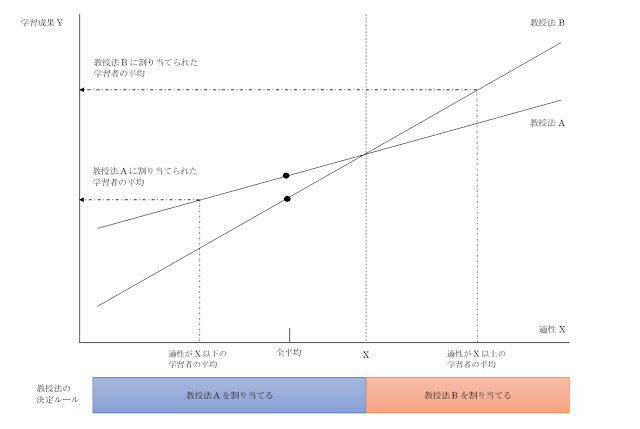

適正処遇交互作用に関して示される模式図が以下の通りです。

こちらの図からは3つのポイントが示されます。

- 教授法Aと教授法Bの指導を受けた学習者全員の学習成績(全平均)を比較すると、教授法Aの方が教授法Bよりも効果的である(教授法A>教授法B)。

- ある適性が分岐点X以上の学習者だけを取り出して教授法Aと教授法Bの効果を比較すると、教授法Bの指導を受けた学習者の方が教授法Aの指導を受けた学習者よりも学習成績が良い(教授法B>教授法A)。

- ある適性が分岐点X以下の学習者だけを取り出して教授法Aと教授法Bの効果を比較すると、教授法Aの指導を受けた学習者の方が教授法Bの指導を受けた学習者よりも学習成績が良い(教授法A>教授法B)。

これらの点を総合すると「多様な個性を持つ学習者の学力を平等に向上させるためには、学習者の個性に応じた教授法を工夫することが重要である」と言え、これが適正処遇交互作用の基本理念となっています。

この理論において、ある適正と相関が高い処遇は、その適性を「活用」すると表現します。

例えば、外向的な生徒(適正)に、積極的に発言させるような授業スタイル(処遇)によって、その生徒が伸びる(適性を「活用」した処遇であった)とされています。

一方で、ある適正と相関が低い処遇は、その適性を「補償」すると表現します。

例えば、内向的な生徒には、ビデオを観るような授業の方が効果が出やすい(外向的な生徒には効果が薄いが、内向的な生徒の力を「補償」することができる)とされています。

これらを踏まえ、ある適性が高い生徒には「活用」の処遇を、ある適性が低い生徒には「補償」の処遇を、という風に教授法を切り替えることが重要とされています。

こうした適正処遇交互作用の「多様な個性を持つ学習者の学力を平等に向上させるためには、学習者の個性に応じた教授法を工夫することが重要である」という基本理念は、本問の説明状況(子どもの認知特性に基づいた教授法によって、学習成果に差が出ている)に合致するものであると考えられます。

よって、選択肢③が適切と判断できます。

④ Yerkes-Dodsonの法則

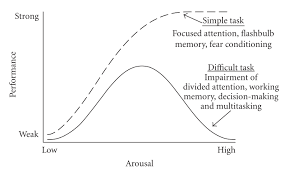

Yerkes-Dodsonの法則とは、人は多少のストレスがあると注意力が高まり作業効率が高まるが、逆にストレスが高すぎるとパフォーマンスは落ちていく法則を指します。

パフォーマンスを上げるためには、簡単な作業では比較的大きなストレス、複雑な作業の場合には低めのストレスが向いているとされています。

例えば、まったくの無音の環境より、小音で音楽を聴きながら作業すると効率が上がるという現象をこの法則に当てはめれば、音楽が小さなストレスとなり、簡単な作業の効率を上げていると捉えることが可能です。

この法則は、心理学者のヤーキーズとドットソンがネズミを用いた実験で発見しました。

ネズミを迷路に入れ電気ショックを与えるという実験を行い、わずかな電気ショックの場合にはネズミは通常の状態よりも迷路の出口に早くたどり着くことができたが、電気ショックが強いとただ逃げて走り回るだけになったということから、適度なストレスは目の前のタスクに集中させるために効果的だと考えたわけですね。

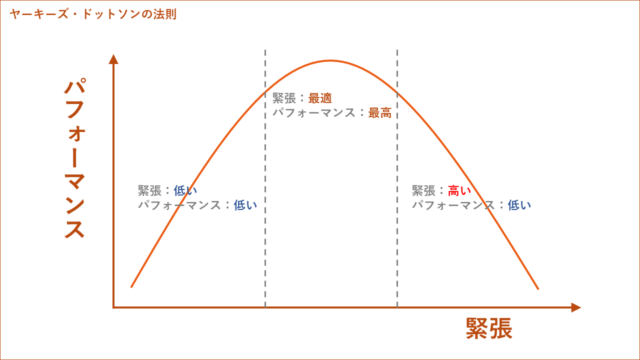

ストレスと作業効率の関係は具体的には以下のようなグラフで表されます。

縦軸がパフォーマンス、横軸がストレスですね(上がヤーキーズらの示したもの、下が単純化したものです)。

このグラフからもわかる通り、適度な緊張状態を与えることができれば、ポジティブな効果を発揮します(例:テストで80点が取れなければ、お小遣い半減)が、過剰な緊張状態を与えるようなペナルティはパフォーマンスを低下させてしまったりします(例:テストで100点が取れなければ、一年間お小遣いなし)。

もちろん、課題の性質によっても最適な緊張状態は変わってきます。

このような緊張(覚醒)状態とパフォーマンスの関係を表した理論が「ヤーキーズ・ドットソンの法則」です。

これらの説明は、本問の内容とは合致しないことがわかります。

よって、選択肢④は不適切と判断できます。

⑤ アンダーマイニング効果

一般に報酬を与えることで外発的動機づけを高めることには一定の効果があるとされています(エンハンシング効果)。

しかし、内発的動機づけの高い子どもの場合、報酬を与えることで元々あった内発的動機づけを低下させてしまうことがあります。

このように、過剰な外的報酬が内発的動機づけを低下させる現象を「アンダーマイニング効果」「過剰正当化効果」と呼びます(ちなみに、underminingは「弱体化させる」「台無しにする」という意味です)。

この効果の肝は、その人の意思で始めたことに安易な外的報酬を与えると、意欲の火が消えてしまうということです。

その人の行為が善意で内的なものなら、外的報酬よりも労いやその行為への理解を周囲が示すほうが望ましいでしょう。

当たり前のこととせずに「ありがとうね」と伝えることです(それだけでコストを抑えられるわけです)。

アンダーマイニングに関しては、Lepperらの研究が端緒かなと思います。

彼らは幼稚園児に絵を描いてもらうことにして、その中で「絵を描いたらご褒美をあげる」と約束する群、そうした約束はせずにただ絵を描いてもらう群(この2群はいずれも絵を描いた後にご褒美をあげる)、そして事前にご褒美の話もしないし、絵を描いた後も特にご褒美をあげない群の3つに分けて実験を行いました。

上記の絵描きの手続きが行われた後、自由時間に幼稚園児たちの様子を観察してみると、あらかじめご褒美を約束されて絵を描いた群では、他の群に比べて自発的に絵を描く時間が短いという結果が得られました。

事前にご褒美があると約束されたわけではなかった2番目の群の子どもたちは、自発的に絵を描く時間が短くなることはなかったようです。

したがって、事前にご褒美が約束されて何かを行うという経験をすると、その後はご褒美がなければ自発的に行動はしなくなる可能性があると示されています。

この研究が公表されるまでは、人は報酬があるとやる気が高まるという考えが主流でしたが、そうではないという結果が出て注目を集めました。

このように、アンダーマイニング効果では、「内発的動機づけが高い状態であっても、そこに外的報酬を与えることによって、もともと存在していた内発的動機づけが減退する」ということが示されていますが、この説明は本問の内容とは合致しないことがわかります。

よって、選択肢⑤は不適切と判断できます。