現象を説明できる感情理論を選択する問題です。

解説するのが大変な問題でした。

問11 「とても緊張して臨んだ就職面接会場の出口で、さほど仲の良くない知人を見つけた際に、自分から声をかけ、普段よりも冗舌に自己開示してしまった」という現象を説明できる感情理論として、最も適切なものを1つ選べ。

① C. E. Izardの分化情動説

② R. L. SolomonとJ. D. Corbitの相反過程説

③ R. Plutchikの感情立体構造モデル

④ S. Tomkinsの顔面フィードバック仮説

⑤ W. JamesとC. Langeの末梢起源説

選択肢の解説

① C. E. Izardの分化情動説

エクマンやイザードは基本感情理論(基本感情説)という、感情には通文化的普遍性があると考える理論で有名です。

普遍性を持つ「基本感情」は、特定の刺激を知覚すると生じ、固有の表情や姿勢を表出させて自律神経系の活動を引き起こすとしています。

エクマンが主張した基本感情の種類は、怒り・嫌悪・恐れ・幸福感・悲しみ・驚きの6種類(最近は軽蔑も加えて7種類)としていますが、この6つの基本情動の想定に対して、イザードは分化情動説(分離情動説)において、興味(興奮)・喜び・驚き・苦悩(不安)・怒り・嫌悪・軽蔑・恐怖・恥・罪悪感という10種類の基本情動を人間の主要な動機づけシステムとして想定しています。

イザードの分化情動説(分離情動説)では、これら個々の情動を離散的に捉え、それぞれが認知や行為に異なる影響を与える区別された動機づけのプロセスであると考えます。

分化情動説(分離情動説)では、エクマンが想定する基本情動に対し、罪や恥といった自己意識的な感情を含むところが異なるとされています。

つまり、厳密に言えば、基本情動論者の構成性に関する主張の内実はさまざまであるということです。

基本情動の混合によって他のすべての情動が作り出されると考える向き(例えば、Plutchickなど)や、気分などの感情状態も基本情動を構成要素として含むと考える向き(エクマンなど)がある中で、イザードは基本情動がいくつかの情動の構成単位となると述べるに止めているわけですね。

なお、イザードは、基本情動に思考などの認知的要素が組み合わさることで別の情動が生じると考えています。

こうしたIzardの分化情動説の考え方は、本問の「とても緊張して臨んだ就職面接会場の出口で、さほど仲の良くない知人を見つけた際に、自分から声をかけ、普段よりも冗舌に自己開示してしまった」という現象を説明できていませんね。

よって、選択肢①は不適切と判断できます。

② R. L. SolomonとJ. D. Corbitの相反過程説

相反過程理論は、ソロモンとコービットにより提唱された情動に関する理論です。

情動反応は多くの場合、二相性であり、持続的な情動喚起刺激により生じる情動反応(例:サウナの暑さによる不快感)は、刺激開始後すぐにピークを迎え、その後、やや低いレベルで安定し(例:暑さに慣れ、不快が和らぐ)、刺激終結後(例:サウナを出た後)には、それまで生じていた情動反応と逆の反応(例:爽快感)が生じ、やがて元の状態に戻ると指摘されています。

このような情動のダイナミズムを説明するため、情動喚起刺激の提示・終結に伴って素早く生起・消失するa過程と、a過程とは相反する効果をもち、a過程の生起・消失に伴ってゆっくりと生起・消失するb過程を想定し、情動反応はこれらの2つの過程の合成により決定されるとしました。

また、刺激が繰り返し経験されると、a過程は不変であるが、相反過程であるb過程は繰り返しの使用により強められ、あるいは不使用により弱められると仮定されているため、刺激の繰り返しにより刺激に対して生じる反応は減弱し、刺激終結後に生じる相反過程が増強します。

さて、こうしたSolomonとCorbitの相反過程説の内容は、本問の「とても緊張して臨んだ就職面接会場の出口で、さほど仲の良くない知人を見つけた際に、自分から声をかけ、普段よりも冗舌に自己開示してしまった」という現象を説明できるものになっています。

緊張‐解放(ここでは冗舌に自己開示)という2つの過程の合成により、情動反応が決定されていると見なすわけですね。

よって、選択肢②が適切と判断できます。

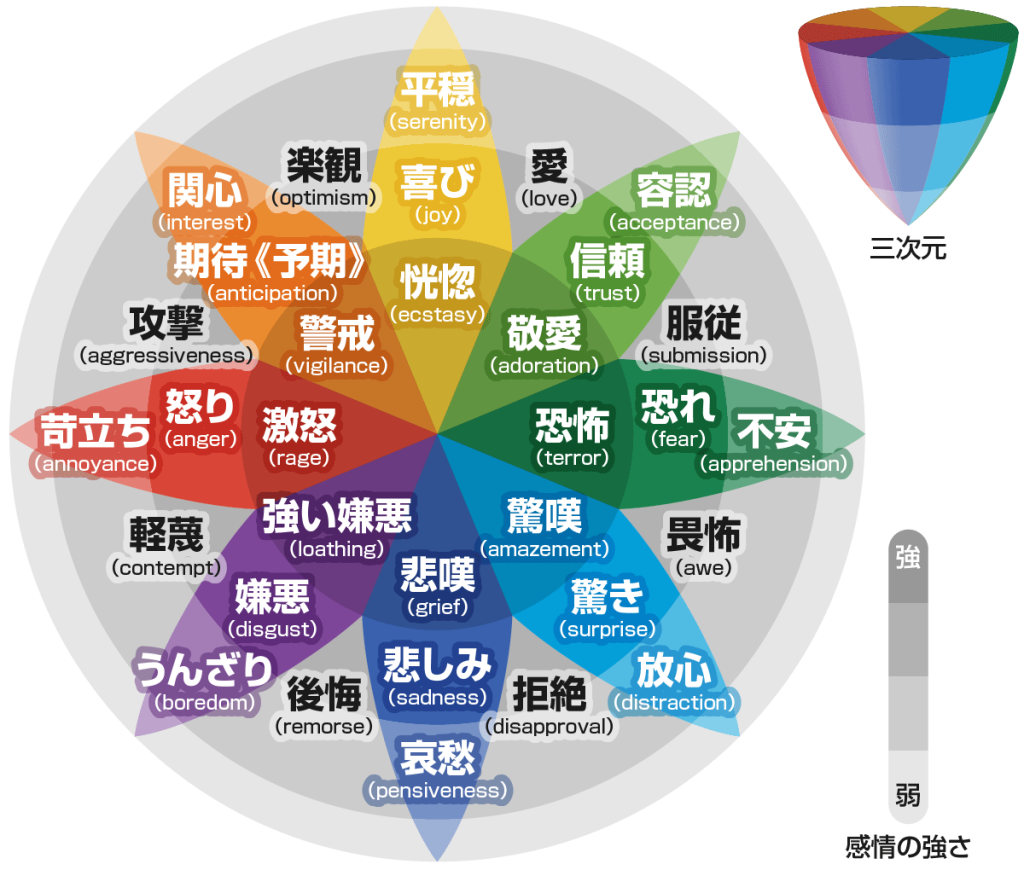

③ R. Plutchikの感情立体構造モデル

選択肢①で述べたIzard(イザード)、Ekman(エクマン)だけでなく、Plutchik(プルチック)も、ヒトは系統発生的に連続した文化普遍的な「基本感情」を持つと主張しました。

Plutchikが挙げた基本感情は、恐怖、怒り、喜び、悲しみ、受容、嫌悪、予期、驚きであり、彼はこの8つの感情について、それらがどのような状況で喚起され、どのような行動を生み出し、どのような機能・役割をもつものであるかをまとめています。

| 情動 | 状況 | 行動 | 機能 |

| 恐怖(恐れ) | 脅威 | 逃走 | 防衛 |

| 怒り | 障害 | 攻撃 | 破壊 |

| 喜び | 潜在的配偶者 | 交配 | 再生(生殖) |

| 悲しみ | 喪失 | 援助要請 | 再会・再結合 |

| 受容(信頼) | 仲間 | 世話・分配 | 親善・協力 |

| 嫌悪 | ぞっとするもの | 嘔吐・忌避 | 拒否 |

| 予期(期待) | 新奇性 | 調査 | 探索 |

| 驚き | 新奇対象の出現 | 停止・警戒 | (再)方向づけ |

例えば、生存に脅威を与える状況下では恐怖が喚起され、逃走という行動が生み出されるので、すなわち、恐怖というものは個体の生存を防衛・維持する機能をもつわけです。

また、目標達成に向けた行動を妨害するもの、その障害となるものが出現する状況下においては怒りが喚起され、攻撃が生み出されるので、怒りは障害となるものを破壊し目標を達成するという機能をもつとするわけです。

すなわち、プルチックは情動を単なる生理的な反応としてみるのではなく、環境に対する順応行動として捉えようとしていたわけですね。

プルチックは上記を説明するために、知覚における色彩立体モデルというのを利用して、情動の立体モデル(これがおそらく本選択肢の「感情立体構造モデル」を指している)を作り上げました。

図については、こちらのサイトからの引用になります。

プルチックはこの図を使って、①まず純粋な情動があり、②その純粋な情動というのは、生理的基礎や行動において特異的で、③それぞれが両極的に対になって存在し、④その情動には強さのレベルがある、という考え方を説明しました。

プルチックは、人間にも動物にも共通する8つの基本感情を一次感情として、2つの基本感情から生まれる混合感情を人間特有の二次感情としました。

これらの純粋な情動がいろいろ結合をして、混ざり合った情動を作られることになると考えるわけです。

こうしたPlutchikの感情立体構造モデルの考え方は、本問の「とても緊張して臨んだ就職面接会場の出口で、さほど仲の良くない知人を見つけた際に、自分から声をかけ、普段よりも冗舌に自己開示してしまった」という現象を説明できていませんね。

よって、選択肢③は不適切と判断できます。

④ S. Tomkinsの顔面フィードバック仮説

これまでのジェームズ‐ランゲ説(末梢起源説:1890年)、キャノン‐バード説(中枢起源説:1926年)、2要因説(1964年)は、感情の起源に関する代表的な説であると解説しました。

本選択肢の顔面フィードバック説は、この中でもジェームズ‐ランゲ説の応用に該当する説です。

顔面フィードバック説とは、意図的に表情を表出すると、表情筋の感覚フィードバックによって、感情体験が生じるとするTomkins(1962)による仮説です。

特定の表情筋の組み合わせによる反応パターンが1つの感情をコードしているという考えに基づいています。

このように、身体変化が感情の源泉と見なすことから、感情の末梢起源説に由来すると考えられ、より広義では、表情の誇張・抑制によって主観的感情が増減する現象も含みます。

実証的知見としては、ペン・テクニック(ペンが唇に触れないように水平方向に歯で挟むと、自然と口角が持ち上がる)を用いてマンガを読むと、主観的な面白さが向上するという報告がありますが、再現性は薄いという批判もあります。

一方で、神経科学的知見では、意図的な眉しかめの表情筋活動と感情の座と言われる扁桃体の活動に正の相関が見られることから、表情変化が中枢神経系レベルにおいては作用している可能性があるとされています。

このように、顔面フィードバック仮説は、主観的感情経験の源として表情を重視する立場であり、要するに「表情がフィードバックされて、その表情の感情を引き起こす」という考え方です。

こうした顔面フィードバック仮説の考え方は、本問の「とても緊張して臨んだ就職面接会場の出口で、さほど仲の良くない知人を見つけた際に、自分から声をかけ、普段よりも冗舌に自己開示してしまった」という現象を説明できていませんね。

以上より、選択肢④は不適切と判断できます。

⑤ W. JamesとC. Langeの末梢起源説

末梢起源説とは、刺激によって身体反応が喚起され、それが脳に伝達されることで感情体験が生じると主張する説です。

ジェームズは、脳に感情の中枢が存在することを否定し、感覚皮質と運動皮質のみから、感情を含むすべての精神活動が生じると考えました(ジェームズは、1890年に出版された最初の心理学の教科書の著者)。

そのために、感情を体験する感覚皮質が知覚するための対象として身体、特に内臓の反応を重視しました。

ジェームズの主張は「私たちは泣くから悲しくなり、殴るから怒り、震えるから怖いのであって、悲しいから泣いたり、怒っているから殴ったり、怖いから震えるのではない」という言葉に集約していますね。

同時期にデンマークの生理学者ランゲも、同様に感情体験における身体反応の役割を重視する説を提唱しましたが、彼は血管の拡張や収縮を精妙に支配する交感神経系の働きを感情の源泉と考えました。

彼らの考えは2人の名前を取って「ジェームズ‐ランゲ説」とも呼ばれています(こっちの呼び方の方が一般的かもしれませんね。ちなみに上記の1890年の教科書には、既にこの説が載っていました)。

この説は19世紀に提唱された思弁的な古典的理論ですが、現代の感情研究にも影響を与えています。

このジェームズ‐ランゲ説は40年間ほど優勢でしたが、1920年代ごろから激しい攻撃を受けるようになり、その急先鋒がウォルター・キャノンであり、ジェームズ‐ランゲ説を批判する形で出てきたのが「中枢起源説(キャノン‐バード説)」です。

キャノンの以下のような3つの主要な批判を提起しています。

- 内臓は鈍感な組織で神経も行き渡っていないので、内臓変化はゆっくりなもので、感情的な気分の原因にはならない。

- ある感情と結びついた身体的変化を人為的に誘発することは、本当の感情経験を生じさせるとは言えない。

- 自律神経系の覚醒は、感情状態によって大きくは異ならない。怒りでも恋人を見ても、心臓の鼓動は同じく高まる。

その後さまざまな研究が見出されたが、上記の1と2は否定されていないため、多くの心理学者が自律神経系の覚醒以外の何かが感情を区別すると考えています。

この中枢起源説は、脳が刺激を知覚することで、感情体験と身体反応が同時に喚起されると主張する説です。

アメリカの生理学者キャノンとその弟子バードは、緊急事態では、状況は様々でも、交感神経系の働きによって同様な身体反応が生じることを観測しました。

また、動物の視床(当時は視床下部を含む間脳の広範な領域を指していた)を破壊する感情反応が消失することから、視床が感情体験とそれに伴う身体反応を作り出す中枢であると主張しました。

こうした実験知見に基づいて、ジェームズ‐ランゲ説を批判した彼らの説は、感情の発生に脳(中枢)の役割を重視することから感情の中枢起源説と呼ばれているわけです。

以上より、末梢起源説は「環境に対する身体的・生理学的反応の認知が情動を生む」というものであり、中枢起源説は「情動は、知覚の興奮が視床(現在では視床下部とされる)を介して、大脳皮質と抹消機関に伝えられて、情動体験および情動反応が起こる」と考えます。

要するに末梢起源説とは「楽しいから笑うのではなく、笑うから楽しいのだ」という表現で表されるものであり、人は情動を経験するより前に、涙が流れたり、笑ったり、心臓の鼓動が早くなったり、発汗したりといった生理学的変化が生じていると考えます。

こうした末梢起源説の説明は、本問の「とても緊張して臨んだ就職面接会場の出口で、さほど仲の良くない知人を見つけた際に、自分から声をかけ、普段よりも冗舌に自己開示してしまった」という現象を説明できていませんね。

以上より、選択肢⑤は不適切と判断できます。