パーソナリティ理論に関する問題です。

個人的にはなかなかの難問でした。

それぞれの理論について、それなりに細かいところまで把握できていないと自信をもって答えられないようになっていますね。

問85 パーソナリティの理論について、正しいものを1つ選べ。

① 場理論では、環境とパーソナリティの二者関係をモデル化する。

② 期待‐価値理論では、個人が生得的に有する期待、価値の観点からパーソナリティの個人差を考える。

③ 5因子理論では、5つの特性の上位に、行動抑制系、行動賦活系という2つの動機づけシステムを仮定する。

④ 認知‐感情システム理論では、個人の中に認知的・感情的ユニットを仮定し、パーソナリティの構造を捉える。

⑤ パーソナル・コンストラクト理論では、個人の中にコンストラクトと呼ばれる単一の認知的枠組みを仮定する。

解答のポイント

代表的なパーソナリティ理論について把握している。

選択肢の解説

① 場理論では、環境とパーソナリティの二者関係をモデル化する。

物理学においては、場とは物理的な質量(気温、エネルギーなど)として表出する特性が存在する場所のことを指しており、こうした場の存在によって物体の運動が生じることになります。

Lewinは、この「エネルギーフィールド」という物理学のコンセプトを心理学に取り入れ、人間の行動において環境要因(心理学的場)が果たす役割を説明しようとしました。

この理論において、パーソナリティは環境から離れて存在するものではなく、常に環境との関係において理解されると捉えます。

レヴィンは、人間の行動を規定する事実全体を「生活空間」と呼びました。

生活空間は、実際の個人的な事象や物理的事象のみならず、想像上の事象も反映し、現時点で生活空間に存在している心理的事実が、その人の行動や思考に影響を及ぼすとレヴィンは考え(行動には、過去や未来は関係なく現在の要因のみが行動に関わっており、その要因を対象者がどう見るか次第だという考え方)、以下のような公式を示しました。

この公式は「B=f(s)」であり(f=function=関数です)、sは生活空間を表しており、sは個人の要因(P:person)と環境要因(E:environment)の部分に分かれます。

すなわち、その個人の行動(B:behavior)は、その時点の個人の要因(P:person)と環境要因(E:environment)によって決定されると考え、「B=f(P,E)」という公式を提唱し、行動は生活空間の関数とする場理論を導入しました。

上記の「行動(B)」には表情・動作・思考・希望・努力・評価・成就等を含まれ、「個人の要因(P)」には個人の性格や能力、経験値、人間性、個性、価値観等が含まれ、環境要因(E)には物理的・心理的環境や組織の風土などが含まれます。

この関数は「行動(B)は、人間性(P)と環境(E)との関数である」すなわち「行動(B)は、人間性(P)と環境(E)の相互作用によって決定する」ということを指しており、人の行動(B)は、たとえ同じ人間(P)だったとしても環境(E)が異なれば違いが現れ、たとえ同じ環境(E)だったとしても人間(P)が異なれば違ってくるということです。

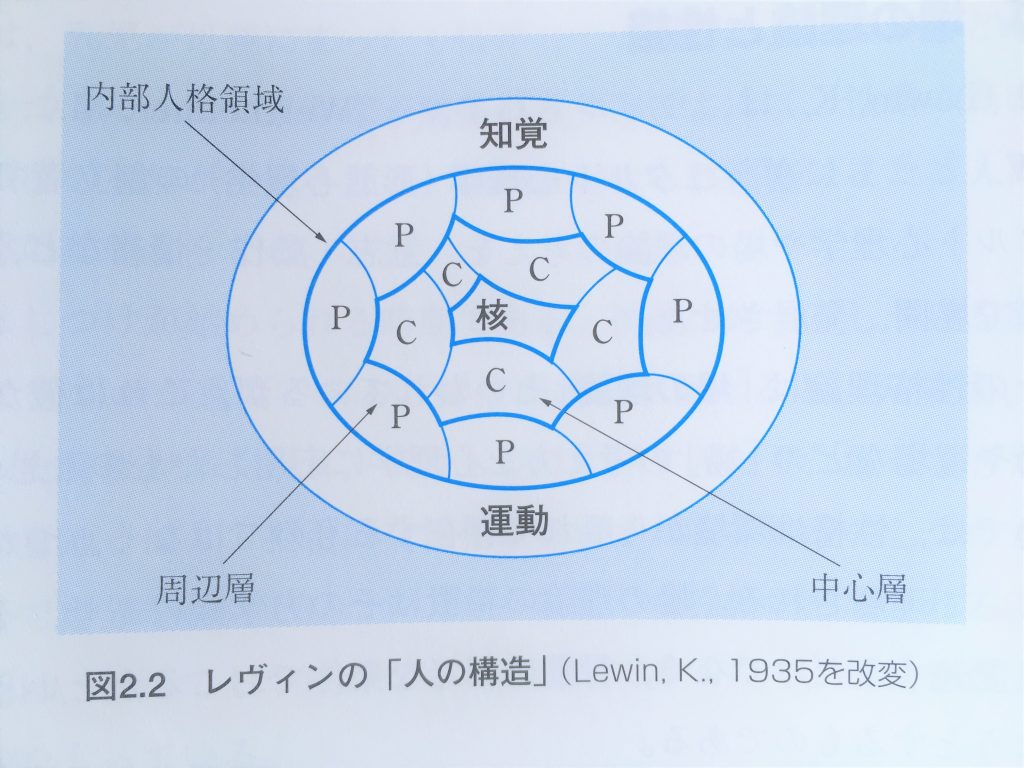

このような考えに基づき、レヴィンは人の構造というものを考えました。

それは「内部人格領域」と「知覚・運動領域」の2つから成り、この2つの領域は、それぞれ機能的には異なる部分領域を持つ層構造を作っています。

知覚・運動領域は周辺部に属し、そのうち知覚系は情報の器官として、環境から情報を捉えて、それを内部人格領域に伝えて緊張を起こさせます。

対して運動系は、人の内部人格領域に生じた緊張を言語や行為などの手段で表出し、環境に働きかける機能を持っています。

内部人格領域には、一番深いところに核があり、比較的中心部に位置する中心層C(core)と、比較的周辺部に位置する周辺層P(periphery)から成り立っています。

内部人格領域の中でも、中心に近いほど環境からの影響を受けにくく、周辺に近いほど表出されやすくて外部からの影響を受けやすいわけです。

中心層と周辺層との境界は固定したものではなく、その時々の具体的状況によって変化します。

さて、上記を踏まえて本選択肢を見ていきましょう。

「環境とパーソナリティの二者関係をモデル化する」とありますが、まず、モデル化とは「業務を効率よく行うために、現状を調査し収集したデータをもとに、データと処理の流れを図式化したもの」であり、公式化もモデル化の一つと見なせば場理論における「B=f(P,E)」が該当すると考えられますから、「モデル化」という表現での正誤判断はできないだろうと思います。

では「環境とパーソナリティの二者関係」が適切かどうかを考えていきましょう。

レヴィンが公式化したのは「B=f(P,E)」ですが、Pはpersonであり、Eはenvironmentを指し、Bはbehaviorのことです。

ここで浮かぶのは以下の2つです。

- 行動(B)も含んで公式化しているので「環境とパーソナリティの二者関係」ではない。

- Pはpersonであり、personalityではない。Pには個人の性格や能力、経験値、人間性、個性、価値観等が含まれるとされており、personalityよりも広いpersonが正しい。よって、「環境とパーソナリティの二者関係」ではない。

正直、上記のいずれであるかまで絞り切ることができませんでした。

1はちょっと苦しいかなと思いますので、2かなというのが個人的には思います。

しかし、場の理論における「B=f(P,E)」という公式の「P(person)」をpersonalityと書き換えて「誤り」にするという、間違い探しのような出題の仕方はちょっと好きではないというのが個人的な意見ですね。

もちろん、Pを単なるpersonalityに留まらない、personという「全体性」を持つ存在として捉えるというゲシュタルト心理学(ゲシュタルトとは全体性という意味)の考え方を汲んだ理解ができているかを問うていると言えなくもないのですが。

以上より、選択肢①は誤りと判断できます。

② 期待‐価値理論では、個人が生得的に有する期待、価値の観点からパーソナリティの個人差を考える。

期待‐価値理論は、経済学やマーケティングなどにも利用される理論であり、行動の生起は目標達成への期待と目標の価値(誘因価)との関数であると仮定する諸理論の総称です。

人はその時点で可能な複数の行動のうち、目標達成の可能性の高低を考慮しつつ、最も高い価値を持った目標状態を有する行動を選択するという立場を取る考え方です。

代表的な例としては、Lewinの要求水準の理論(ある課題について過去の成績を知る人が、その課題と類似した課題で到達しようと設定する目標水準に関する理論)や、Atkinsonの達成動機づけにおける成功の主観的確率と誘因価との関係に関するモデル(人は全員「成功動機」と「失敗回避動機」を持っており、課題を前にした際に成功達成要求が失敗回避要求より強いと、その課題を乗り越えるべく挑戦していく)などが挙げられます。

また、Fishbein&Ajzenの理論では、その対象に関連する要因ごとの主観確率(期待)とその要因の価値の積を足し合わせたものと考え(「積」要は掛け算を使っているので、マイナスがあるとやる気は減退すると考える)、具体的には、低価格・扱いやすさなどのすべての製品属性ごとの当てはまる主観確率と属性の価値の積を合計していくという感じですね。

このように期待‐価値理論は、「やる気」の出るメカニズムについて示した理論であるとも言えますね。

上記の内容からも明らかなように、期待‐価値理論では、個人の行動の生起においては「目標達成への期待」と「その目標の価値」との関数(この関数をどのように表現するかは、各人の理論によって異なる)で決定されるというものであり、パーソナリティの個人差を前提としたものではありません。

あくまでも「個人の行動の生起」に関して論じた理論であると言えますね。

以上より、選択肢②は誤りと判断できます。

③ 5因子理論では、5つの特性の上位に、行動抑制系、行動賦活系という2つの動機づけシステムを仮定する。

5因子理論とは、パーソナリティ特性の個人差を主たる5つの特性次元、すなわち、①神経症傾向、②外向性、③親和性(調和性)、④勤勉性(誠実性)、⑤経験への開放性もしくは知性/教養、によって説明しようとする考え方を指します。

それぞれの具体的かつ簡潔に傾向を述べると以下の通りです。

- 神経症傾向は情動的に不安定で不安を感じやすい。

- 外向性は対人的・社会的に活動的である。

- 親和性は他者を信頼し協調的に振る舞う。

- 勤勉性は自らを律して行動し目標の遂行に忠実である。

- 経験への開放性は知的好奇心が高く想像力が豊かであることの程度を示す。

パーソナリティの特性研究においては、長らく基本的な特性次元に関して共通の理解が示されることはありませんでした。

しかし、1960年代になると人間‐状況論争を契機として、特性論に反対の立場の研究者に対する理論武装が求められ、80年代以降になると質問紙法を用いた調査データの因子分析的な研究によってパーソナリティ特性が比較的共通した5つの特性次元によって記述できることが知られ始め、ひとまずの統一見解としてこの5因子が扱われるようになりました。

有名なのが、Allport以来の心理辞書的研究アプローチの流れを汲んでいる「ビッグ・ファイブ」や、心理辞書的研究を基にまとめられた5つの特性次元を質問紙を用いて測定しようとした「5因子モデル」であり、特に後者はビッグ・ファイブにも対応させたNEO-PI-Rにつながっています(こちらについては過去(公認心理師 2018追加-15)に詳しく述べていますね)。

なお、ビッグ・ファイブと5因子モデルは、挙げられている特性次元が同じと誤認されやすいですが、実際には、①神経症傾向と②外向性はほぼ共通の構成概念とされているものの、③親和性と④勤勉性はないように若干の相違があり、⑤の因子(前者は知性/教養、後者は経験への開放性)はその名称を含めて内容的にかなりの相違があります。

5因子理論では、本選択肢にある「上位に、行動抑制系、行動賦活系という2つの動機づけシステムを仮定する」ということはしておりません。

この2つの動機づけシステムを仮定しているのは、Grayの気質モデル(BIS-BASモデル)になります。

グレイはイギリスの心理学者で、アイゼンクによる辺縁系‐ARASモデル(アイゼンクは個々人の「外向性・内向性」に基づく振る舞いの違いは、脳の生理機能の根本的な違いの結果とし、皮質における抑制と、脳幹の通り道における上行性網状活性化システム(ARAS)に由来する刺激とを結びつけて論じた)やPENモデル(アイゼンクが特定した人格の神経学(N)、追放(E)および 精神病(P)という独立した次元を指したモデル。これらの次元の生物学的基盤を決定し、実験的に確認するため、説明的で因果的であることを目指した)を発展的に継承して展開した、生物学的なパーソナリティ(気質)の基盤に関する理論を示しました。

この理論は「BIS-BASモデル」または「強化感受性理論」と呼ばれています。

グレイは、動物実験の結果も考慮し、人間行動は脳神経生理学的な根拠に基づく3つの動機づけシステムによって規定されると考えました。

そのシステムは以下の3つになります。

- 行動賦活系(Behavioral Activation System:BAS)

報酬へ接近するような行動を促し、衝動性の基盤を成すシステムで、報酬の存在や罰からの解放を知らせる刺激によって活性化され、目標達成をするための接近行動が喚起される。 - 行動抑制系(Behavioral Inhibition System:BIS)

提示された刺激に対して接近と回避の行動選択に葛藤が生じた場合に活性化され、現在進行中の行動を抑制し、潜在的な脅威に対して注意を喚起し、不安の基盤を成す。 - 闘争‐逃走‐凍結系(Fight-Flight-Freeze System:FFFS)

罰刺激の存在に対して活性化され、防御的な攻撃や回避行動を引き起こし、恐怖感情の基盤を成す。

2000年に提案された新しい理論においては、恐怖と不安は異なる下位システムが想定されることとなったが、人間行動においてはこの両者を十分に分離することは難しく、未だ議論の余地があります。

また、FFFSを人間の気質の個人差として表現する場合にはBISと類似したものとして考えられるため、一般的にはBIS-BASモデルと呼ばれます。

このように、グレイの「BIS-BASモデル(強化感受性理論)」とは、罰や欲求不満に対する思考・行動の傾向と、報酬や目的に対する思考・行動の傾向を表す特性を示した理論と言えます。

以上より、選択肢③は誤りと判断できます。

④ 認知‐感情システム理論では、個人の中に認知的・感情的ユニットを仮定し、パーソナリティの構造を捉える。

本来、性格といった実態が我々の内面に存在し、それが我々の行動を規定していると考えるなら、異なる状況を越えた行動の一貫性が見られるはずですが、Mischelはその証拠はきわめて乏しいことを指摘し、性格は「行動から仮説的に抽象された概念」であるにも関わらず「実体」として扱われていることを批判しました。

以後、約20年にわたり、行動の一貫性は「人」の要因で決まるのか「状況」の影響を大きく受けるのかが争われ(人‐状況論争(もしくは一貫性論争))、心理学における性格研究を停滞させるもとになったとも言われています。

その後、ミッシェルは、人か状況かというゼロサム的な問いかけに疑問を投げかけ、状況と人の力動的な相互作用や双方向的な相互作用を重視するようになりました。

そんな中、Mischel&Shoda(1995)は相互作用論的視点(人と状況の折衷的立場)を取り込みながら、認知-感情システム理論:CAPS model(cognitive affective processing system model)と呼ばれる新たなパーソナリティモデルを提唱しました。

このモデルの特徴は以下の通りです。

- パーソナリティは機能的に異なる一連の相互に関連するサブシステム(認知、感情、動機等)から構成され、

- これらのサブシステムは全体としてコヒアラント(統合的、首尾一貫的)なシステムを構成する。

- サブシステムを構成する変数は個人ごとに「If‐Then:もしも〇〇したら××する(ミッシェルは、状況と行動の安定した結びつきの中に個人差が示されると主張した)」で示される領域特定的、文脈依存的な性質を持ち、

- 通状況的・領域的に見れば、そこには個人を特徴づけるユニークな状況‐行動のパターン(これを「行動指紋」と呼ぶ)が存在すると考える。

この理論においては、「行動指紋」を見出し、説明することが目的となります。

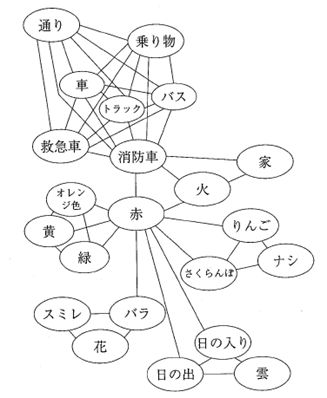

サブシステム間の関係は、ニューロモデル(脳神経のつながり方)を基盤とした活性化拡散モデルによって説明されています(以下のようなイメージです)。

つまり、複数の処理ユニットが同時並列分散処理を行い、各処理過程から処理結果がコネクトしているユニットに伝達(促進的‐抑制的)され、伝達されたユニットは結果にウェイトをかけて処理を継続し、新たな処理結果を次のユニットに伝達し、最終的に行動制御ユニットの処理結果として行動が生起すると考えます。

もうちょっとだけわかりやすく述べると、パーソナリティは認知・感情・動機等のユニット(=サブシステム)で構成されているわけですが、そのシステムを構成する変数は、個々人で「If-Then」に基づく領域特定的・文脈依存的な性質を持っており、通状況的かつ領域的に見た場合には、個々人には状況‐行動パターン(=行動指紋)が存在します。

この行動指紋を把握することがパーソナリティの構造を捉えるということを意味するわけです。

上記の通り、本選択肢の「個人の中に認知的・感情的ユニットを仮定し、パーソナリティの構造を捉える」という説明は、認知‐感情システム理論の説明として妥当と言えます。

よって、選択肢④が正しいと判断できます。

⑤ パーソナル・コンストラクト理論では、個人の中にコンストラクトと呼ばれる単一の認知的枠組みを仮定する。

Kellyは物理学と数学の学士を取得後、教育社会学の修士課程を修了、その後心理学への系統を深めました。

学生の頃に、当時隆盛だったS-R理論の考え方に疑問を抱き、環境刺激による一般的な行動の変化よりも、体験の捉え方の個人差や、人それぞれの行為そのもの、あるいは行為を行った理由を説明することが重要であると考えるようになりました。

パーソナル・コントラスト理論は、ケリー自身の豊富な臨床体験の中から、こうした発想をもとに独自の概念を用いて構築された理論です。

ケリーは、我々の住む世界の実在性、継時性、完全性を仮定した上で、基盤となる哲学的な前提としてコンストラクティブ・オルタナティビズム(constructive alternativism)と呼ばれる概念を設定しました。

これは、我々を取り囲む現実が「そのままの形で受け取られるばかりではなく、人々が考え付く限りの様々な解釈に従うもの」(Adams-Webber,1979)であること、つまり、同じ現実であってもその解釈は人によって異なることを強調した考え方です。

さらにケリーは、人間は誰もが自分を取り巻く環境を解釈し、予測し、統制しようと試みているとし、その意味で「人間はすべて科学者である」と指摘しました。

彼はこうした人間観をもとに、基本公理とその詳細を規定する11の系から成る「パーソナル・コントラスト理論」を打ち立てました。

基本公理では「人間の処理過程は事象を予測するやり方によって心理学的に規定される」とする考え方が示されています。

そして11の系は以下のようなものが挙げられています。

- 構成の命題: 個人は、物事の複製を構成することで物事を予測している。

- 個性の命題: 物事の構成の仕方は個々人によって異なる。

- 組織の命題: 個々人は、物事をうまく予測するために構成システムを個性的に進化させる。構成システムにはコンストラクト同士の階層関係がある。

- 二項対立の命題: 個人の構成システムは、有限数の、二項対立するコンストラクトからなる。

- 選択の命題:人間は、二分したコンストラクトのうち、どちらか一方をみずから選び取る。構成システムの明確化と拡大について、より大きな可能性を予測させる方である。

- 適応範囲の命題: あるコンストラクトは、もっぱら限られた範囲の物事を予測することに役立つ。

- 経験の命題: 個人の構成システムは、物事の複製を構成し続けるなかで変化する。

- 調整の命題: 個人の構成システムは、コンストラクトの浸透性(可変性)の制限を受け、その適用範囲内で変化することができる。

- 断片化の命題: 個人は、論理的に矛盾するものであっても、さまざまな構成のサブシステムを相次いで適用することができる。

- 共通性の命題: 経験の構成の仕方が他者と類似している場合、その程度に応じて、その他者に類似した心理的な変化が生じる。

- 社会性の命題:他者の構成の変化を構成する場合、その程度に応じて、その他者を含む社会的状況のなかで、ある役割を演じることができる。

この理論によると、事象の予測には「コンストラクト」が用いられるのですが、これは「現実を眺める透明なパターンあるいはメガネのようなもの」であり、構成体と訳されることもあります(上記の個性の命題になりますね)。

コンストラクトは、具体的には3人の人物のうち2人は似ているが、1人は異なる点として抽出される認知的枠組みであり、「あかるい‐くらい」「うるさい‐しずか」「おいしい‐まずい」「よい‐わるい」などの形容詞的性格をもつ一対の対立概念として表現されます(上記の二項対立の命題を指します)。

そして、コンストラクト・システムでは、まず感覚器から原始的な情報を得ることに始まり、得られた情報はコンストラクトシステム上で意味のある情報に加工されることにより下位のコンストラクトから上位のコンストラクトになっていくとされています(何だか、ピアジェのシェマみたいですね)。

ケリーの考えに従えば、人が保有するコンストラクトの構造や内容を知ることが、その人のパーソナリティを理解することになるわけです。

なお、この理論において、「脅威」とは中核となるコントラクトがまだ十分できあがっていないときに切迫した包括的変化を自覚することであり、「不安」とは重要な出来事が自己のコントラクトシステムでは手の届かないところにあると自覚することです。

また、「罪の意識」とは自分が演じるべき中核的役割をなし遂げることができなかったという自覚であり、「敵意」は自分の社会的予測がすでに外れてしまったにも関わらず、それが妥当である証拠をつきつけようとする試みであるとされます。

このように、パーソナル・コンストラクト理論では、感情をコンストラクトと絡めつつ上記のように意味づけているわけです。

ここまでをざっくりとまとめると以下のようになると言えます。

- 客観的には同一の環境であっても、認知の仕方(解釈)は個人によって異なる。

- その違いを生んでいるのは、個人のもつ認知的枠組みであるコンストラクトの違いである。

- このコンストラクトの構造や内容を理解することが、パーソナリティの理解に他ならない。

ケリーはこうした解釈の差異を生み出す認知的枠組みの体系を「パーソナル・コンストラクト・システム」と呼び、これをパーソナリティと見なしました。

そして、コンストラクト・システムを測定するために、レパートリー・グリッド・テクニックが考案されています。

本選択肢は、ケリーの考えるコンストラクトに関する内容ですね。

ポイントは「コンストラクトが単一の認知的枠組みであるか否か」ですが、上記を読めばわかる通りコンストラクトは単一のものではありません。

ケリーが「人間はすべて科学者である」と表現しているのも、それぞれのもつコンストラクトは不断の構成を重ねるなかで、現実の予測可能性や制御可能性に応じて洗練されていくからであり、個々人によってかなり異なることが示唆されています。

コンストラクトがさまざまなサブシステムによって成り立っているのは、11の系のうちの「断片化の命題」でも「個人は、論理的に矛盾するものであっても、さまざまな構成のサブシステムを相次いで適用することができる」と表現されていることからも明らかですね。

このように、コンストラクトは単一の認知的枠組みではなく、さまざまな構成のサブシステムを有する大きなシステムであることが示されています。

以上より、選択肢⑤は誤りと判断できます。