問150はDV被害者に生じやすい心理の理解に関する問題です。

いろいろな書籍はあるのですが、DV被害者の辿る心理についてできる限り描き出してみました。

実感をもって伝わると良いのですが。

問150 25歳の女性A。Aは夫から暴力を受け、電話連絡や金銭使用を制限されて、配偶者暴力相談支援センターに逃げ込むが、すぐに夫のもとに戻り同居するということを何回も繰り返していた。今回も夫の暴力で腕を骨折し、同センターに保護された。Aは日中ぼんやりとし、名前を呼ばれても気づかないことがある。外出すると、自分の居場所が分からなくなる。夫から殴られる夢を見て眠れない、いらいらして周囲に当たり散らすなどの様子がみられる。その一方で、「夫は今頃反省している。これまで何度も暴力の後に優しくしてくれた」と言い、「夫のもとに戻る」と言い出すこともある。

Aの状況から考えられることとして、不適切なものを1つ選べ。

①夫との共依存関係がある。

②夫婦は常に高い緊張関係にある。

③心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉が疑われる。

④Aは、夫の暴力を愛情表現の1つと認知している。

⑤ドゥルース・モデルと言われる「パワーとコントロール」の構造が見受けられる。

本問ではDV被害者が示すオーソドックスな反応が組み込まれています。

これらの反応がなぜ生じるのか、についての理解が大切になりますね。

解説では特にDV被害者の心理について述べていきますが、それとは別に暴力男性の心理構造についても理解しておくことが支援者には求められます。

本問の解説ではその辺は述べていませんが、また別の問題で機会があれば述べていきましょう。

解答のポイント

DV被害者の心理構造を自分なりに理解していること(特にDVという事態で生じる出来事を含んだ物語を自分の内にもっていること)。

DV被害者に生じやすい事態を把握していること。

選択肢の解説

①夫との共依存関係がある。

④Aは、夫の暴力を愛情表現の1つと認知している。

さて、これらの選択肢では、DV被害者の心理状態に関する理解が求められています。

DV被害者の心理については、バランスよく書いてあるものから、被害者側に偏りすぎたものまで様々示されています。

ここでは、私なりの理解とまとめを示す形で解説をしていこうと思います。

支配の構造では、まず加害者は被害者の世界を狭いものにしようとします。

精神医学で言う「二者関係」の世界を作ろうとするわけです。

カウンセリングでも二者関係に入り込んでしまうのは、対象関係が未熟であるクライエントが多く、そういう意味ではDVの加害者は対照関係の未成熟さがあると見てよいでしょう。

具体的には、DV加害者は、被害者の対人関係を狭く、貧困なものにするための関わり、例えば、激しい嫉妬(本当の意味の嫉妬であるかどうかはさておき)、携帯電話のアドレスを消させたり、金銭を制限したり生活費を渡さない、外出や電話を細かくチェックしたりそれらをさせない、持ち物を点検する、仕事を続けることを妨害する、などを行うようになります。

こうした繰り返しによって、被害者は周囲との関係が徐々に薄くなっていきます。

DVに限らずですが、暴力は個人がある対象との間に(つまり被害者と加害者の間に)、他者の介在を排除するような関係において生じます。

こうした状態が続くことで、被害者は寝ても覚めても加害者の存在を感じ続けることになります。

それは加害者が目の前に居る居ないは無関係です。

長い監禁状態にある人がなかなか逃げ出せないのは、それは支配の構造(密室的な二者関係)であるためです。

加害者は、そうした狭い世界のなかで、繰り返し「お前は無力である」という有言・無言のメッセージを被害者に送り続けます。

また、どうやらDV被害者になりやすい人はもともと自分に自信がないことも少なくないので(DV加害者になる人は、こうした特徴に敏感な背景がある。加害者の背景は割愛するが)、こうしたメッセージが強く刻み込まれ、徐々に自分が世界から必要とされていない、そんな感覚が根深く浸透していきます。

被害者は被害者なりに、どうしてこのような状況になってしまったのかという、理不尽な事態に自分なりに説明を与えようとします。

しかし、こういう密室的な二者関係の中で導かれる論理は、常に単純なもの、例えば、「私が悪いから」「あの時、こうしてしまったから」という自責的なものになりがちです(虐待された子どもが、必ず自分が悪いと考えていることを思い合せてください)。

こういう時に加害者の「お前は無力である」というメッセージが強く影響し、被害者は「自分は暴力を振るわれても仕方がない」「自分のこういうところが良くなかったから」と次第に思い込むようになります。

時には「愛しているから殴るんだ」という加害者の滅茶苦茶な論理でさえ被害者は採用し、加害者からの暴力を愛情表現の一つであると思い込んでしまいます。

どんな論理であろうが、理由があれば落ち着くというのは、人間が知的生命体である所以です。

被害者が孤立感・無力感を感じているなかで、加害者は被害者を必要としているのは自分だけであるというメッセージを送ってきます。

「お前がいなくてはダメなんだ」「これまで悪かった、許してほしい」「本当は大切に思っている」という表現や気まぐれな優しさで、時には赤ん坊のように泣きながら訴えてくることもあるでしょう。

孤立感・無力感に支配されている被害者ほど、こうした加害者のメッセージに強く影響されてしまいます。

自分が必要とされている、必要としてくれるのはこの人だけだという感覚が強くなり、「変えてあげたい」「救ってあげたい」「殴るのは不器用な愛情表現なのだ」などのような認識が生じやすくなってきます。

また、加害者の安定しない言動によって、被害者が築いてきた「ひどい人」「非道な人間」といったイメージが安定しづらくなります。

加害者に対して明確な対象イメージを持てないせいで、誰が見ても、おそらくは被害者たちが他人事として客観的に見れば「そんな弱い姿を見せたって騙されたらダメだ」というに違いないのですが、当の本人たちには「この人は本当は弱い人なのだ」「助けてあげる人が必要なのだ」といった認識が生じてしまいます。

要は、客観的事実(殴られるなど)に基づく加害者イメージが揺さぶられてしまう、ということです。

上記以外に、被害者が加害者に対する正しい認識を持ちづらくなる理由として、人には「自分がこれまで生きてきた中で行ってきた選択を正しいと思いたい」という欲求があることが挙げられます。

被害者が「DVをするような加害者と一緒に入ること」に対して、正しかったと思いたいという欲求が必ず潜んでいるものであり、そういう欲求によって「加害者はそこまで悪い人ではないかもしれない」という認識を掴みとってしまうという面もあると考えられます(加害者の気まぐれな優しさを拡大解釈するのも、そのためかもしれませんね)。

加害者を正当化する物語(暴力は愛情表現だ)を自ら信じ込もうとするのは、こうした人生の安定感を得たいという人間の性質と無関係ではないと思うのです。

また、加害者の安定しない姿には被害者の知性を惑わす効果があります。

特に知的な被害者の場合、この予見不能性によって自己信頼を大きく失わせることができます。

ヒトは知的生命体ですから、予測は危機状態に対したときの最後の主体的行為となりますが、これが封じられるわけですから、被害者は徐々に「精神的にその日暮らし」になっていかざるを得ません。

この時点で被害者は、周囲から孤立しており、無力感を強く覚えており、そんな自分を必要とするのは加害者だけと思っており、すなわち、加害者との二者関係の世界を生きています。

たとえシェルターなどに逃げ込んだとしても、正体不明の違和感や孤独感、見捨てられ感(被害者が加害者を、ではなく、加害者に被害者が見捨てられる感じ)、罪悪感が湧いてきてしまいます。

つまり、被害者自身が、既に加害者を含んだ精神世界を生きている状態になっており、加害者が居ない世界に強烈な孤独感を覚えがちで、現状の把握についても常に「私が悪かったから」と締めくくるため、「やり直すべきだ」「自分が変わらないと」などと再び加害者の元に戻ろうとしてしまいます。

これを客観的に見れば「共依存」つまり、互いのやり取りのパターンが一定の閉ざされたサイクルを形成しており、被害者自らが暴力の場に入っていくという事態となっていきます。

DV支援の難しさは、被害者自身が「社会的には主体性をもった大人」であるという点が挙げられます。

本来、DVで生じた共依存的な関係性は、強い強制力や枠組みの力をもって介入していくことが必要なことも少なくありません。

しかし、それは現代社会において重視される自己決定・自発性の尊重の原理を超えたアプローチとならざるを得ません。

被害者の主体性を保つ最後のラインは超えないようにしつつも、断固としてDVで生じた関係性を断ち切るという相反する仕事を同時に行うことが非常に難しいと言えます。

支援者には、こうした強制力を振るうことの治療的な価値をしっかりと認識し、毅然とした態度で接することが求められます。

こういう支援を苦手とする支援者も少なくないかもしれませんし、そういう支援者にとっては「被害者の自己判断」という理屈が存在してしまいます(つまり、支援がうまくいかなくても自分を慰める論理が必ず存在するということ)。

こうした支援者側の要因もDV支援の困難さの一つかもしれませんね。

上記のように、DV被害者の辿る心理を思いつくままに述べてみました。

密室的な二者関係の中で孤立・無力になっていき、加害者・被害者共に狭い世界のなかで現状を正当だと感じるような理屈に傾倒し、被害者自身が加害者無しの世界で生きることに違和感を覚えるまでになってしまうということです。

以上より、選択肢①および選択肢④は適切と判断できます。

②夫婦は常に高い緊張関係にある。

上記の被害者の心理構造から考えると、まず間違いなく被害者は常に強い緊張感の中に居ることになります。

支配された状態で被害者は、絶えず気を配ることを余儀なくされます。

加害者にも自己のしぐさや言葉遣い、振る舞い、などそのすべてに気を配るわけです。

その結果、被害者は一種の「警戒的超覚醒状態」に陥ります。

被害者は緊張から解放されることがなく、それは被害者の自律神経系や内分泌系、免疫系でさえも変え、その心身の緊張が加害者の目につき、攻撃を引き出すきっかけになることさえあり得るのです(決して被害者が悪いというわけではなく、そうなるのが自明ということです)。

DV加害者の心理サイクル(緊張蓄積期・爆発期・蜜月期)を知っている人なら、蜜月期は緊張しないのではないかと指摘されるかもしれませんが、私はその意見には与しません。

蜜月期には、加害者は、被害者やその家族の前で暴力を謝罪し、反省し、二度としないと誓います。

場合によっては、それによって被害者の支援者からも加害者への同情と励ましを得ることがあります。

ですが、被害者に刻み込まれた緊張は、この程度で緩むようなものではありません。

虐待された子どもの眼の奥の緊張が取れないように(凍りついた眼と言われていますね。レイプ被害者にも見られる現象です)、いじめられた子どもが加害者と遊んでいてもダイナミックな感情の揺らぎが見られず身体の強張りが抜けないように、DV被害者の心身の奥には安心せず緊張し続けている部分が維持されています。

蜜月期で加害者からの謝罪等があった程度で、心身に刻まれた緊張感が抜けるようなことはないと考えてよいでしょう。

一方で、支配者である加害者は話が別です。

加害者にとって、支配するまではのるかそるかという面は少なからずありますが、一旦支配の構造が安定すれば、それ以降は被害者が進んで隷従することになります(そもそも支配とはそういうものです)。

また、先のDV加害者の心理サイクルでは、確かに緊張蓄積期よりも蜜月期の方が、緊張感は緩いということはできるでしょう。

いずれにせよ、加害者と被害者が常に強い緊張関係にあるというよりは、支配されている被害者は常に緊張状態にあり、加害者側はその時々の状態像によって緊張の度合いは変化しているというイメージでしょうか。

ただし、先述のような支配の構造(被害者が進んで隷従する)が完成したとしても、加害者は徐々に被害妄想的になっていきます。

加害者の心底にも「人間的な絆によって生じている状況ではない」「人間はそもそも隷従するような存在ではない」という認識があるのです。

加害者が被害者のちょっとした言動を疑ったり、嫉妬したり、過敏になることが見られるのはそのためですね。

そういう意味では、加害者も緊張していると言えなくもないのですが、本選択肢で示されているような「夫婦の緊張」というよりも、「加害者の支配という枠組みの中で生じる緊張」という感じですね。

夫婦関係での緊張感という枠組みで考えていくならば、少なくとも蜜月期においては加害者側の緊張は緩んでいるのではないかと思います。

以上より、選択肢②が不適切と判断できます。

③心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉が疑われる。

まずDV被害者にはPTSDが高率で出現することを把握しておくことが大切です。

本事例では、DV場面という出来事基準を満たした状況があり、「日中ぼんやりとし、名前を呼ばれても気づかないことがある」「外出すると、自分の居場所が分からなくなる」などの解離症状を伴った状態、「夫から殴られる夢を見て眠れない、いらいらして周囲に当たり散らすなどの様子がみられる」という侵入症状および覚醒度と反応性の著しい変化が見受けられます。

もちろん、事例で書いてある状況だけでは「診断基準を満たしている」とは言えませんが、選択肢にあるように「疑われる」ことは間違いありませんし、「腕を骨折する」などのひどいDV状況を考えればPTSDを発症している可能性を疑うことが大切になります。

こうしたPTSDの症状の出現は、被害者が安全な場にいるからこそ生じていると言うこともできます。

明確なPTSDでなくても、抑うつ的な症状の出現などが最初に示されることもあるでしょう。

きちんとした医療的な支援を受けることが大切になります。

以上より、選択肢③は適切と判断できます。

⑤ドゥルース・モデルと言われる「パワーとコントロール」の構造が見受けられる。

ドゥルースモデルに関しては以下の書籍が重要文献と言えるでしょう。

1980年にミネソタ州ドゥルース市では地域社会の9つの機関が集まり(裁判所や警察、福祉機関など)、ドゥルース家庭内暴力介入プロジェクト(DAIP)が組織されました。

このプロジェクトをリードしたのは、シェルター運動を担ってきた女性たちです。

1984年、トゥールス市の女性シェルターが開いた教育講座に参加した女性たちへのグループインタビューをもとに、パートナーに身体的・精神的に暴力を振るう男性の行動を説明する理論が構築されてきました。

その中で多くの女性が批判したのは、暴力を、二人の関係における恒常的な強制としてではなく、周期的なものとして説明する理論でした。

こうした理論では、男性がストレスをうまく処理できないために暴力が生じると認識され、パートナーの行動や考えや感情を支配しようとする暴力男性の意図をきちんと見て取ることができないという批判です。

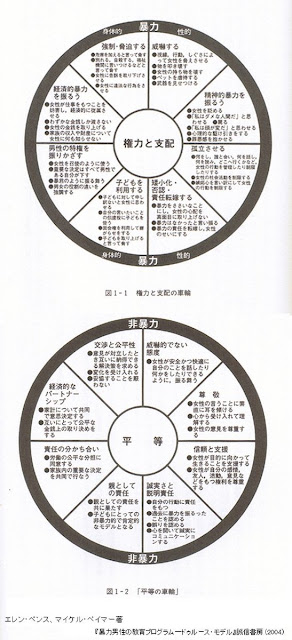

そこでシェルターが主催したドゥルース市の30の教育講座に参加した200人の被害女性たちは、女性たちはなぜ暴力男性のもとに留まるのかについてのそれまでの推論に意義を唱え、「権力と支配の車輪」(パワーとコントロールの車輪)が作られました(下の図の上の輪っかです)。

この車輪には、暴力男性とクラス女性たちが体験した暴力行為の主なものが挙げられています。

それらが示しているのは、暴力は突発的な出来事でもなければ、積もり積もった怒りやフラストレーションや傷ついた感情の周期的な爆発でもなく、あるパターン化した行動の一部分だということです。

この「車輪」によれば、暴力には意図があり、車輪の中心にある「パワーとコントロール」が車輪を動かす原動力となります。車輪の一番外側には身体的暴力と性的暴力があり、内側には8つの心理的暴力があります。

心理的暴力には、①脅し怖がらせる、②情緒的虐待、③孤立させる、④暴力の過小評価/否認/責任転嫁、⑤子どもを利用する、⑥男性の特権を振りかざす、⑦経済的暴力を用いる、⑧強要と脅迫とがあります。

身体に触れなくとも、外からは見えにくい心理的暴力によって、被害者は力を奪われ無力になり、服従を強いられていきます。

暴力男性は身体的暴力や性的暴力を繰り返しますが、それは「権力と支配の車輪」にある他の行動(例えば、精神的暴力、孤立化、子どもを取り上げるという脅迫など)の効果を高めるためであり、それは恣意的に使われ、結果としてパートナーが自立する能力を奪っていくと考えられています。

つまり、ドゥルースモデルでは、DVの問題は身体的暴力だけでなく、男性が社会的・経済的・肉体的な優位性を利用して、身体的暴力とそれ以外の心理的暴力・経済的暴力等をたくみに操り、弱い立場の女性を支配しようとするその構造にあると捉えているわけですね。

事例でも、暴力を受け、電話連絡や金銭使用を制限されるなどの手段が用いられており、それによって弱い立場を演出し、Aを支配しようとする構造、すなわち、ドゥルース・モデルにおける「権力と支配:パワーとコントロール」の構造が見受けられます。

さて、こうした理論的背景を持つドゥルースモデルによる加害者へのカリキュラムでは、以下の5つの目的を達成することで暴力を止めることができるように男性たちを援助しようとします。

- 自分の暴力の意図や、そうした暴力行為を成すに至った信念体系について考え、自分の暴力行為がパートナーの行動や考え方や感情を支配する手段であることを理解するよう、参加者を援助すること。

- パートナーに暴力を振るうに至った文化的および社会的な背景や原因について考えることで、自分の暴力の根源に何があるのか、参加者がよりよく理解できるようにすること。

- 自分の態度がパートナーとの関係に悪い影響を与えていることを見つめ直し、自分の行動を変えたいという参加者の決意を深めること。

- 自分の暴力を直視し、それがパートナーや他の人に与えた被害に対して責任を取るよう参加者を手助けすること。そして、暴力で傷つけた相手にきちんと謝罪し説明ができ、変化へのステップを踏み出せるよう、参加者を力づけること。

- 非支配的で非暴力的な女性との関わり方について考えることで、暴力的な態度をいかに変えるかについての実践的な情報を参加者に提供すること。