Rosenthalが示した概念に関する問題です。

すべての選択肢が過去問で解説済みですね。

そろそろ目新しい概念をたくさん出すということも難しいでしょうから、ますます過去問をしっかりやることの意義が高まっていると言えそうです。

問25 R. Rosenthalが示した、教師が持つ学習者に対する期待によって、結果的に当該学習者の成績が向上するとされる現象を説明する用語として、適切なものを1つ選べ。

① ハロー効果

② フリン効果

③ ストループ効果

④ ピグマリオン効果

⑤ フレーミング効果

選択肢の解説

① ハロー効果

ハロー効果は、光背効果、後光効果などとも呼び、他者がある側面で望ましい(もしくは望ましくない)特徴をもっていると、その評価を当該人物の全体的評価にまで拡大してしまう傾向のことを指します。

認知バイアス現象の一つですね。

ハロー効果という言葉が初めて用いられたのは、ソーンダイクが1920年に書いた論文「A Constant Error in Psychological Ratings」です(ちなみに、ハローとは聖人の頭上に描かれる光輪のことですね)。

例えば、教師が成績が良い生徒と関わるときに、その生徒の人格面にまで肯定的な評価をしてしまったり、逆に成績が悪い生徒と関わるときに、実際以上に素行が悪いと評価してしまう場合などが挙げられます。

「あばたもえくぼ」、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」ということわざは、この効果を表していますね(あばたもえくぼはバランス理論でも説明されていますが)。

映画のワンシーンで、登場人物が目の前の人物を信頼するかどうか決断を迫られる場面があると思います(デイアフタートゥモローでは極寒の中で外に出るかどうか、という判断を迫られる場面がありましたね。あんな感じ)。

そういう場面って現在ではめったにないと思うのですが、もっと原始的な時代には物事を即断することが生存に有利だったと思われます。

目の前の人を信頼するかどうか、リーダーとして見なせるかどうか、そういう決断が常に自身の生存と直結していたわけですから。

ですから、人には全体ではなく一部分から、その人の人格全体を把握するというパターンが遺伝的に受け継がれているのです(たぶん)。

面接における人物評価に際しては、評価者はこうした認知の歪みに十分に注意を払うことが重要です。

この効果によって、マイノリティの行動が目立ち、実際よりも過大視される(たいていは否定的特徴)誤った関連づけなどが少なくありません。

上記を踏まえれば、ハロー効果は「Rosenthalが示した、教師が持つ学習者に対する期待によって、結果的に当該学習者の成績が向上するとされる現象」ではないことがわかりますね。

よって、選択肢①は不適切と判断できます。

② フリン効果

Flynnは知能テストの換算表(知能テストで得られた成績を母集団得点に換算する表)が数年ごとに改定されなければならないことに着目しました。

実はこの時点で、新しい世代が生まれるごとに知能テストの得点は良くなっており、知能テストはより容易になっているように見えていました(1980年代に検査された20代は、1950年代に検査された20代よりも、同じテストで良い成績を取っている)。

すなわち、20世紀において世代が進むにつれて、有名な知能テストの得点は前の世代の同年代の人に比べて向上しているということが見て取れたわけです。

知能が世代ごとに向上しているのではないかと思われ始めたのです。

1984年にフリンは論文を発表し、その中で換算表の改訂の変化を定量化し、そしてその意味を明確に記述しました。

フリンは6年以上の間隔をおいて実施された知能テストの結果についての研究を探し、その全てを検討しました。

この研究には、2歳~48歳までの7500人が参加しました。

フリンは被験者のパーセンテージ得点が、以前の換算表を使った場合と、後の換算表を使った場合とでどのように異なるかを調べ始めました。

これらの研究では代表的な知能テストである、ビネー式知能検査とウェクスラー式知能検査が使われました。

フリンは古い換算表を使った場合は新しい換算表を使った場合と比べて、換算されたIQが高くなることを見出しました。

集めたデータを全て吟味すると、1932年から1978年にかけてこの傾向は恒常的に見られることがわかりました。

この期間に対象者のIQ得点は毎年0.3点上昇し、全期間を通じて約14点上昇したことになりました。

つまり、20世紀半ばにおいてIQは大幅に上昇したように見えます。

フリンはこのIQの大幅な上昇を説明する視点の模索のため、アメリカだけでなく諸外国のIQテストの世代的変化の研究を探し求めました(ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカ、カリブ海諸国、当時のイギリス連邦国など)。

そうして得た結果を「14カ国におけるIQの大幅上昇」という論文で示しました。

その14カ国で30年間に見出されたIQの上昇は5点から27点の範囲になり、その平均は15点でした。

このIQの上昇という現象は「フリン効果」と呼ばれています。

この「フリン効果」を考えるときに重視すべき事実は、最も大きい上昇が、文化的影響の少ないテストにおいて見られるという点です。

つまり、容易には学習できない内容の知能検査において特に顕著にこの上昇が見られるということです。

例えば、レーヴンマトリックス検査は最も大きい上昇を見せる検査の一つですが、この検査は抽象的な図柄を完成させる問題からなっており、言葉や数のような、後の世代が前の世代よりもできるようになるといった教育可能な技能を含んでいません。

すなわち、流動性知能のような容易には学習できない内容で顕著にフリン効果が見られると言えるわけです。

この現象については様々な視点から説明がなされていますが、現時点ではその原因をうまく説明できていません。

フリンは、例えば、レーヴンマトリックス検査は知能そのものではなく、彼が「抽象的問題解決能力」と呼ぶ、知能と関連した何ものかを測っているのだと考えています。

この能力の差は環境要因によって生じると説明しており、そのため、知能テストの得点は異なる世代間や異なる文化間の比較には使えないと結論づけています。

これらを踏まえると、フリン効果は「Rosenthalが示した、教師が持つ学習者に対する期待によって、結果的に当該学習者の成績が向上するとされる現象」ではないことがわかりますね。

よって、選択肢②は不適切と判断できます。

③ ストループ効果

抑制とはいかなるプロセスも抑止・妨害・禁止する過程を指し、認知心理学において「行動の抑制」とは実行機能の一要素として位置づけられています。

ニューロンの振る舞いや学習過程などで広く使われる言葉であるが、行動レベルにおける抑制とは、当該の状況で不適切かつ優位な行動を意識的に抑止する過程のことを指します。

広く受け入れられているMiyakeらのモデルでは、実行機能は、行動の抑制・切り替え・更新の3要素に分割されます(ただし、行動の抑制は他の2要素に比べると明確に抽出できない可能性も指摘されている)。

また、行動の抑制自体も、妨害刺激の抑制や記憶における抑制過程と区別されるかが検討されており、その結果、行動の抑制と妨害刺激の抑制とは共通因子であるが、この2つは記憶における抑制過程とは区別されることが示されています。

行動の抑制の代表的な課題は、ストループ課題(下記の通り)とゴー・ノーゴー課題(認知心理学におけるゴー・ノーゴー課題では、単純な反応を抑止する能力を測定する。参加者は、ゴー試行ではできる限り早く反応(ボタン押しなど)を、ノーゴー試行では反応を抑止するように教示される。ノーゴー試行でどの程度エラーを産出したかが指標となる)になります。

無視しようとしても無視するべき情報が自動的に処理されることで、注意機能に影響を与えることがあります。

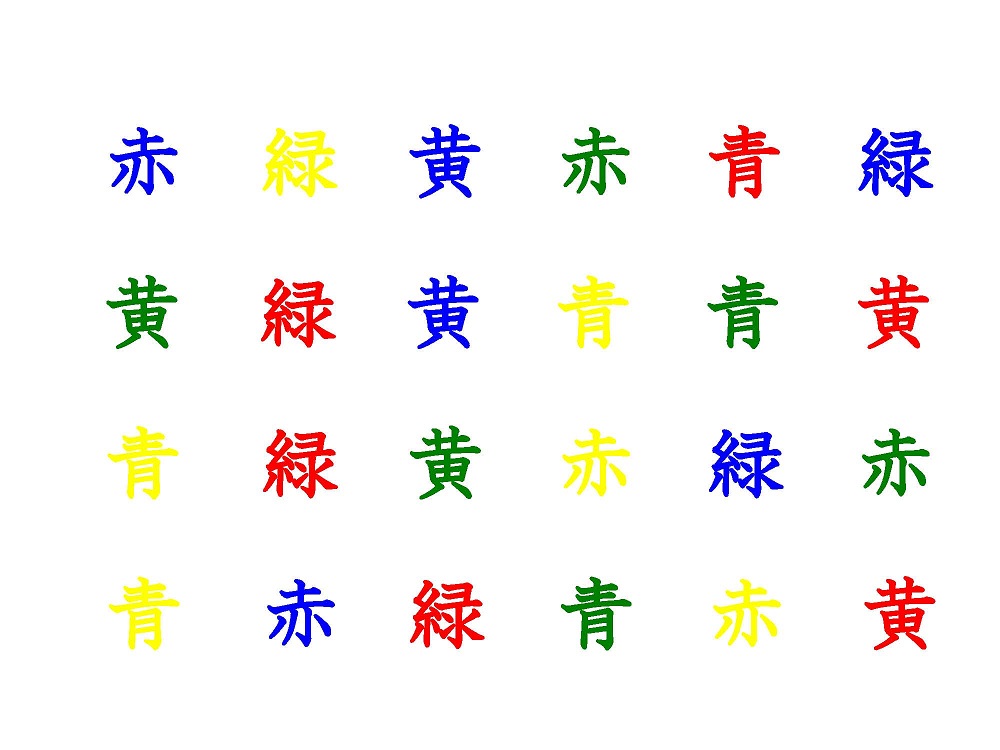

赤、青、緑といった色図形を観察者に示し、その色名を答えさせても全く問題なく答えることができます。

同様に、それらの黒で書かれたそれらの文字について読み上げさせても簡単に読むことができます。

ところが、文字の色と文字が表す色名とが異なる場合、その読みにかかる時間は色名を答える速度が遅くなり、間違いも多くなります(Stroop,1935)。

このような2つの特徴をもつ刺激の一方のみへの反応を求めるとき、特徴間に葛藤が生じる課題を総称してストループ課題と呼び、1つの特徴への反応がもう一方の特徴に干渉されて反応が妨害されることを「ストループ効果」あるいは「ストループ干渉」と呼びます。

この干渉効果は、1つの特徴にのみ注意を向け、別の特徴は無視しようとしても処理が自動化される場合に生じるものとされています。

すなわち、ストループ課題では「文字の意味」が「文字の色」を答えることを阻害するためにストループ効果が生じると言え、参加者は文字の意味を答える傾向 (優位な行動)を抑制しなければなりません。

前頭葉機能検査の一つであるストループ検査は、こうした特徴を踏まえ、前頭葉の注意や干渉の抑制機能を測定するためのものとして活用されています。

ストループ効果は加齢によって変化するが、練習では消失せず、文字読みと色弁別ができる対象者のほとんどに生じる強固な現象とされています。

課題刺激の実験的操作がしやすいことも手伝って、幅広い分野で研究対象となっています。

このようにストループ効果では、対象者が「文字の色」を答えようとしている時に「文字の意味」が阻害してきて、この「文字の意味」を読もうとする認知的な傾向を抑制することが求められます。

この際に生じる葛藤を「認知的葛藤」と呼んだりしますが、特に認知における注意の抑制機能を見るのに適した課題がストループ課題ということになりますね。

これらを踏まえると、ストループ効果は「Rosenthalが示した、教師が持つ学習者に対する期待によって、結果的に当該学習者の成績が向上するとされる現象」ではないことがわかりますね。

よって、選択肢②は不適切と判断できます。

④ ピグマリオン効果

人は他人に対するいろいろな期待を持っていますが、それを意識するか否かに関わらず、この期待が成就されるように機能することをピグマリオン効果と呼ばれています(ちなみにピグマリオンという名前は、ギリシャ神話から取ったものです)。

Rosenthalらは、教師が児童・生徒に対してもっているいろいろな期待が、彼らの学習成績を左右することを実証しました。

1964年春に教育現場での実験として、サンフランシスコの小学校においてハーバード式突発性学習能力予測テストと名づけた普通の知能テストを行い、学級担任には、今後数ヶ月の間に成績が伸びてくる学習者を割り出すための検査であると説明しました。

しかし、実際のところ検査には何の意味もなく、実験施行者は、検査の結果と関係なく無作為に選ばれた児童の名簿を学級担任に見せて、この名簿に記載されている児童が、今後数ヶ月の間に成績が伸びる児童だと伝えました。

その後、学級担任は、児童の成績が向上するという期待を込めて、その児童らを見ていたが、確かに成績が向上していったとされています。

報告論文の主張では成績が向上した原因としては、学級担任が児童らに対して期待のこもった眼差しを向けたこと、児童らも期待されていることを意識するため成績が向上していったと主張されています。

Brophy&Goodのより客観的で綿密な教室観察と調査の結果、教師が高い期待を持つと、学力が高まることにつながる行動(例:正答への賞賛、つまづきに対する支援)が見られたとされています。

なお、教師が期待しないことによって学習者の成績が下がることはゴーレム効果と呼ばれています。

このように、ローゼンタールが示した学習者に対して教師が持つ期待が、当該学習者の能力の向上につながるという現象を「ピグマリオン効果」と呼ぶわけですね(その特徴から「教師期待効果」とも呼ぶ)。

上記を踏まえれば、本問の「Rosenthalが示した、教師が持つ学習者に対する期待によって、結果的に当該学習者の成績が向上するとされる現象を説明する用語」はピグマリオン効果であると言えますね。

よって、選択肢④が適切と判断できます。

⑤ フレーミング効果

フレーミング効果とは、意思決定を行う際の心理的枠組み(=フレーム)が異なることで、意思決定の結果に影響を与える現象を指しています。

カーネマン&トヴァースキーの実験で示されています。

ある病気に罹って医師から手術を勧められるときに…

- これまでに手術した100人のうち、95人が5年後も生存している。

- これまでに手術した100人のうち、5人が5年未満に死亡している。

実験では、多くの人が前者を選ぶことが明らかにされています。

このように数理的には等価の問題であっても「生存率が95%」と「死亡率が5%」では、心理的には異なる問題となって、意思決定が違うものになってきます。

ちなみにカーネマン&トヴァースキーは、プロスペクト理論(不確実性下における意思決定モデルの1つであり、個人の選択によって得られる利益や損益とそれが生じる確率を踏まえて個人がどのような選択をするかを記述し説明するためのモデル)でも知られていますね。

カーネマンは、この理論によって2002年にノーベル経済学賞を受賞しています。

上記を踏まえれば、フレーミング効果は「Rosenthalが示した、教師が持つ学習者に対する期待によって、結果的に当該学習者の成績が向上するとされる現象」ではないことがわかりますね。

よって、選択肢⑤は不適切と判断できます。