Mahlerの分離‐個体化の発達理論に関する問題です。

重要な理論だと思うのですが、意外と初出になりますね。

問60 1歳5か月の男児A、初語10か月、初歩11か月。これまでの乳幼児健診では特に発達の問題を指摘されることはなく、活発で積極的なタイプの子どもである。母親Bによると、Aはこれまであまり手がかからなかったが、最近になって、散歩中に手を繋ぐことを拒否して大声で泣き喚いたり、急に抱っこをせがんできたりと、とても手がかかるようになった。また、Bが一人で外出しようとすると泣いて嫌がるようになり、父親に任せて外出することができなくなってしまった。

Aの発達状況を、M. S. Mahlerの理論を通して理解した場合に、最も適切なものを1つ選べ。

① 分化期

② 練習期

③ 再接近期

④ 正常な共生期

⑤ 正常な自閉期

選択肢の解説

① 分化期

② 練習期

③ 再接近期

④ 正常な共生期

⑤ 正常な自閉期

本問の解説は以下の書籍の内容を中心に行っていきます(馬場先生はわかりやすい!)。

マーガレット・マーラーの発達論はフロイトのそれとはまったく異なる立場からの発達論で、研究の方法として母子関係の直接観察が中心であり、また観点としては、欲動部位の発達ではなく、対象関係の発達という観点で見ていっています。

マーラーはもともと小児科医で重度の障害のある子どもの研究をしていましたが、精神分析の勉強を始めて健常な発達をする子どもたちのこともよく知りたいと思うようになり親子の観察を開始しました。

30組くらいの親子に、いつも大きな部屋の中で一緒にいてもらい、そこに観察者が何人も入って、そういう設定の中で母子関係で生じるさまざまなコミュニケーションを見ながら、その発達研究をするというやり方を採用しました。

なお、精神分析的な直接観察研究を行ったのはマーラーが初めてではなく、ボウルビィ、スピッツ、アンナ・フロイトなどがおりますが、しっかりと精神分析理論と結びついた研究をしているので、多くの精神分析家に評価されているということです。

ジェイコブソンやカーンバーグ(境界的人格構造論で有名)はマーラーの理論を基盤にしていますし、青年期境界例のマスターソンもマーラーに基づいています(対象関係論的な部分は自我心理学において弱かったのが、1960年代以降にマーラー、ジェイコブソン、カーンバーグらが自我心理学の中に組み込む形で対象関係論を使っている)。

この背景には、大人の神経症を中心に扱っていたフロイトですが、精神分析が範囲を拡大していくにあたって、幼児やより重い病気の人を対象としていくと、どうしても乳幼児の発達で見られるような原始的な心理状態を理解する必要性が出てきたという事情があります。

言うなれば、フロイトの理論に基づけば、どうしても3歳以降の問題しか扱いづらく(要するにエディプス葛藤による問題)、それは父親中心の問題になってしまうのですが、もっと幼児期に問題の起源を探ることになるなら母親の存在が重要になってくるというわけです。

ふつうに観察していれば、母親との関係でも十分子どもは超自我を形成したり(お母さんの真似をして、同年代を「コラっと」叱る様子など)、対象表象を発展させたりしているのがわかるはずであり、こうした経緯で、精神分析の中で「母親の存在」というものが非常に大切に捉えられるようになってきたわけです。

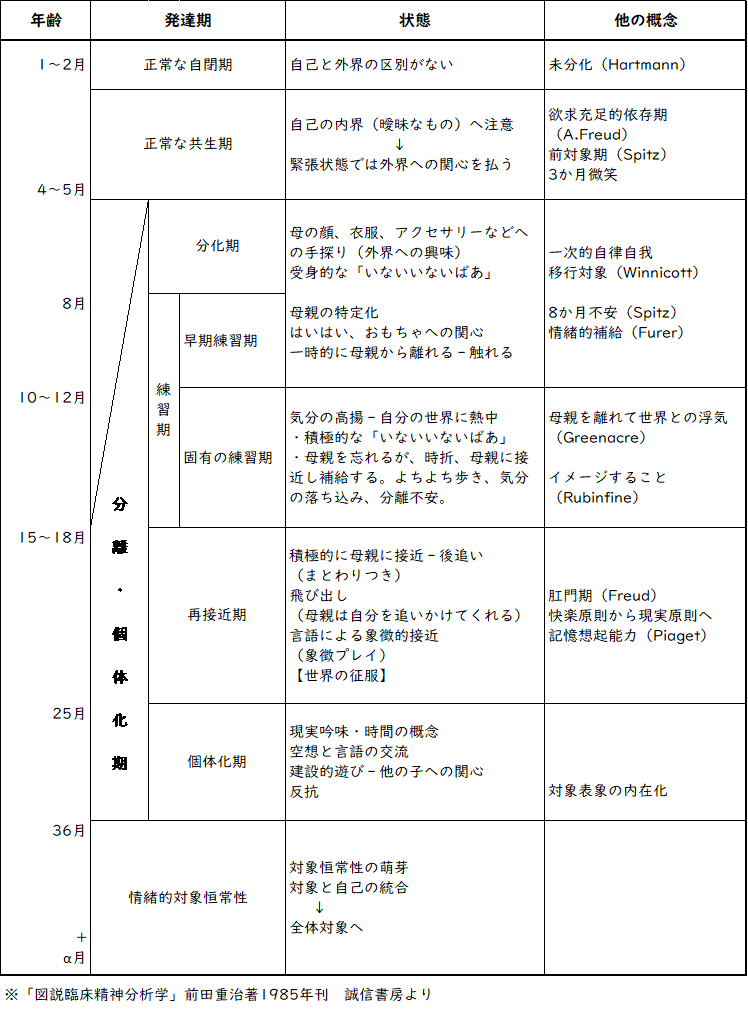

ここで理解のたたき台として、前田重治先生の「図説臨床精神分析学」にある「マーラーによる乳幼児期の分離‐個体化」を転載しておきます。

なぜこの本が絶版になっているのか皆目わからないのですが、重要な文献ですし、非常に表が役立つので、自分がどこを勉強しているのかこちらの表で確認しながら見ていきましょう。

【正常な自閉期】

これは最初の1~2か月を指し、autism(自閉)という表現が用いられたことで批判が集まった命名となりました(ただ、マーラーがもともと自閉症児の治療を行っていたことを考えれば、その子どもたちの状態像と似ているということで比喩として用いることは自然と言えば自然です)。

この時期の赤ちゃんは、薄ぼんやりと目を開けていることもありますが、ほとんどの時間を寝て過ごしており、それを自分という繭の中に入って外界と接触していない、自分の世界にだけ浸っており内界の分化も進んでいない、という状態像なので「自閉期」という表現になったわけです。

実際にはこの時期に赤ちゃんは外界をかなり知覚していることがその後の研究で明らかになっているのですが、それでもほとんど寝ていて外界との接触がなく100%未分化な状態としてマーラーは捉えています。

【正常な共生期】

2カ月過ぎから4~5か月になってくると、徐々に目が覚めている時間が延び、外界・内界の知覚や目覚めの感覚が敏感になるので、自分の内側や外の世界を体験できるようになってきます。

この時期の赤ちゃんは養育者が居なければ何もできず、すべて世話になっており、外界との関わりは養育者を通して行われるため、「共生状態」と表現されている時期になります。

母親の方も、赤ちゃんの声に敏感になっているので(寝ていても赤ちゃんの声に敏感に反応する、母親だけが赤ちゃんが泣いていることに気づく、母親だけが求めていることが泣き声からわかる等)、母子の「共生」ということになるわけです。

この4~5か月ごろというのは、スピッツの言う「3か月微笑」という無差別に笑いかけていたのが特定の人に笑いかけるように変化していくなど、養育者を「欲求を充足させてくれる人」として認知する時期であり(アンナ・フロイトの言う「欲求充足的な依存期」)、言い換えれば、アタッチメントが最初に始まる時期でもあるとされています。

クライン学派で言えば、まだまだ部分対象(母親の顔、乳房、腕などしか見えておらず、一人の人間を全体として捉えられていない)として捉えていたのが、4~5か月になると徐々に人間の全体像が見えてきます。

ただ、まだ表象化して内面に落とし込んでいくのはまだまだ先になりますから、部分対象から脱することはないのですが、徐々に全体像を捉えるための体験とか知識を積み重ね始める時期でもあるわけです。

≪分離‐個体化期≫

「4~5か月から徐々に子どもは外界に興味を持っていることがはっきりとしてくるので、この辺からを「分離‐個体化期」と呼ぼうぜ」というのがマーラーの分類になります。

この「分離‐個体化期」は、分化期、練習期、再接近期、個体化期と複数の段階が含まれており、これらは「いくつかの層を成している」という捉え方をしています。

この分化期のはじめくらいになると、ようやく初期の表象(良い‐悪い、心地良い‐嫌だみたいな)が出来上がり始める、この「良い‐悪い」の対象の区別もついていない、自他の区別がついていない、といった状態であり、だからこそ、気持ちが良い体験の自分と母親が、嫌な体験をしている自分と母親が一体化しており、「相手がしてくれないから、自分が嫌なんだ」という理解には至っていません。

要するに「自我境界」ができていないですから、自分の思いと外界がイコールであるということであり、だからこそ外の世界が非常に怖いという時期でもあります(自分とイコールのはずの外界が、恐ろしい形になって自分にやってくるという体験ですね)。

さて、ここからは「分離‐個体化期」に含まれる分化期、練習期、再接近期、個体化期などについて見ていきましょう。

【分化期】

およそ4か月~8か月ごろまでを指し、分化(differentiate)とは「ものを見分ける」「識別する」「区別する」と意味であり、目につくものに関心を持ち、手探りで見分けようとする時期になります。

こうした「これはなんやねん?」という感じで外界への興味・関心が出てきて(一次的自律性)、同時に自分の身体表象がかなり出来上がり始めて、他者の識別も始まってアタッチメントが始まる時期でもあります。

ウィニコットはこの時期に移行対象を持ち始めるとしており、これは、まだ子どもは表象(その対象のイメージのようなもの)がしっかりと確立されておらず、一人になれば本当の意味の孤独になってしまうことと関連があります。

こうした状態だからこそ、実際の母親とは異なるけれども、表象のような曖昧なものよりも具体的・現実的に目の前に在るという「内界」と「外界」の中間領域にあるもの求め、それが「移行対象」ということになります。

また、スピッツの「8か月不安」、簡単に言えば人見知りが出てくる時期でもありますね。

これは慣れた顔とそうでない顔を見分けるということができるからこそ生じるものであり、愛着の対象がはっきりしてきたということを指しますから、この手の人見知りは存在する方が好ましいと言えるでしょう。

母親を含めて誰でも怖がる、他人であっても大丈夫というのは愛着がはっきりできていないという可能性がありますし、8か月不安が強すぎるのも過敏すぎると言えますから、だんだん馴染んて行くという程度の人見知りが良いですね。

【練習期】

8か月~18か月ごろの時期であり、マーラーはこの時期を「早期練習期」と「固有の練習期」に分けています。

そもそも練習期(practicing)とは、だんだん体全体を動かすようになってくるということを指し、寝返りをうつ、はいはいをして周りを見渡すなどができるようになってくるなど、全身を移動させることが可能になります。

12か月になると立つことができ、ますます全身移動が可能になりますが、ここで重大な出来事になるのが「母親から距離を取る」ということです。

この初めての体験のときによく見られるのが、いきなりびっくりして母親の方を向き直るような行動であり(checking back)、これをして母親がこっちを見ているか確かめて安心を得ようとするなどの反応が見られます。

この「自分が離れていくことを体験する」という手前が「早期練習期」になるのですが、離れることに慣れてくると「固有の練習期」に入っていきます。

徐々に関心が外界に向かっていき、外界に関わることが楽しくてたまらないという感じで、とにかく何でも触り、掴み、舐める(フロイトが口唇期と呼んでいるのは、この時期に何でも口に入れて外界を体験しようとするから)ということをしていきます。

こうした外界に興味を持つ時期だからこそ、いろんなおもちゃに興味を示すようにもなります。

触ると音が鳴る紙とか、くるくる回るものとか、そういうものにアプローチすることを通して、自分の身体の能力を確かめることを楽しんでいるわけです(おもちゃが楽しいというよりも、自分の身体を使っていくのが楽しいというイメージですね)。

こうやって外の世界に熱中しているかと思えば、時々思い出したように母親のところにやってきてまったりとするわけですが、こうした状態を指してボウルビィは「安全基地としての母親」という捉え方をしており、たまに戻ってきてエネルギー補給をするということですね。

なお、子どもが外の世界に熱中しているときに母親が居なくなると、それに気づいた子どもは独特の反応(静かになって不活発に、ちょっとうつむいて、何かをイメージングしているような様子)を見せ、マーラーはこれを「low-keyedness」と名付けています。

スピッツは施設に預けられた子どもに「依託抑うつ」という依存対象・愛着対象を失ったときに生じる直に体験される抑うつが存在することを指摘していますが、マーラーは上記のような子どもの状態をこれと同じではないかと述べています。

つまり、それを感じることができるほどに内的対象が出来上がってきたといえると同時に、まだまだ内的対象関係が不安定だからこそ抑うつが容易に出てくるという捉え方もできる時期ということですね。

【再接近期】

15~18カ月に始まり、25、6か月ごろまで、つまりは1歳半から2歳過ぎくらいの時期を「再接近期」と呼んでいます。

再接近期は「rapprochement」という言葉が使われていて、これは国交回復という意味をもちますが、マーラーの名づけはこうした比喩的なものが多いとされています。

なぜ「再接近期(マーラー的に言えば国交回復期)」と呼ぶのかというと、それまですっかりと外界に興味津々で、母親など忘れてしまったかのように一人遊びに没頭していた子どもが、もう一度母親にまとわりついてくるようになるためです。

ただちょっと違うのは、それまではただ外界に興味を持っているからぴゅーっと外に走り出してしまっていたのが、再接近期になってくると「母親につかまえられるために外に走り出す」「ちゃんとつかまえてもらうために逃げる」ようになってきます。

他にも、もう自分でできるはずのことを子ども返りして母親にやることを求めてくる、やってあげようとすると「自分でやる」と言い、「じゃあ自分でどうぞ」というと再び「やって」と母親に求めてくる…といった関わり方をしてくるのも「再接近期」になります。

こうした「わけがわからない」行動の背景にはどういった心理があるのかというと、自分には外界に出る力が湧いてきており、外の世界を楽しんでいるんだけど、そういう「自分には力がある」という有力感が高まってくると、もう親から世話してもらえないのではないか、そういう赤ちゃんのような状態ではなくなることへの不安が湧いてくるのです。

こうした「自分は自分であり、ちゃんと力があるんだ。色んなことができるんだ」という自律性と、それと相反するような赤ちゃんに戻ってしまいたいような依存願望が共存している時期が再接近期ということができます。

この相反する願望が織りなす色んな出来事を「一次反抗期」と呼ぶような状態像を生むわけですが、大切なのはこの「独立願望:自律性」と「依存願望」の両方を上手に受けとめていくことになります。

どちらかに偏ってしまう(独立は推奨するのに依存は許さん、独立しようとしたら無視して依存させようとするなど)ことで、青年期境界例の心性が出来上がっていくというのがマスターソンなどの理論であり、この分離‐個体化の失敗という観点で述べていますね。

この時期の望ましい育て方は「両面を受け入れながら、穏やかに独立の方向へ押し出してやる」ということであるとマーラーは述べています。

私が拙著の中で述べている「ごちゃごちゃすること」は、まさにこの再接近期に親が行うことが望ましい関わりをイメージしていますので、良ければ一度読んでもらえると「実際にどういう関わりのことを指すの?」ということがわかりやすいのではないかと思います。

要するに、ごちゃごちゃした関わりの中で、依存が満たされて安心して独立することができるという状態を作っていくことが重要なわけですね。

依存関係を早々に撤去してしまうことで不安になって恐ろしくて依存対象に張り付いてしまいために独立できない、外の世界を変え続けて(操作する、改変する、外注する等)しまうことで「お前では外の世界でやっていけない」というメッセージを送ってしまうのも独立を困難にしてしまうことを覚えておきましょう。

これを拙著では「世界からの押し返し」と「関係性の中で納める」という表現で述べているわけですね。

なお、この難しい時期をうまく過ごすためには父親の存在が非常に役立つとされています。

父親は特殊な存在で、母親ほど共生的ではないけど、他の人よりも身近でアタッチメントが形成されているという「唯一の存在」なんですね。

このように、この年齢の幼児は父親に対して特殊な信頼を向けているわけであり、母親と幼児の間でごたごたが煮詰まってしまって、両方とも腹を立てて絡み合っているときに、父親が上手に介入して、子どもの気を逸らせたり遊びに誘ってあげると良い緩和剤になるとされています。

再接近期特有の母親拒否をすると同時に、父親を入れて母子の世界を広げようとして、父親を指そうということですね。

【個体化と情緒的対象恒常性】

再接近期が終わるころになると、次第に万能感をなくしていきます。

ウィニコットはこのことを「脱錯覚」と呼んでおり、自分や他者は万能であり得ないことを学び、この万能感を失うという体験から統合が始まります。

自己と他者の表象は、固有の練習期(12カ月あたり)から分かれていき、「すごくいい自分や他者」と「すごく悪い自分や他者」が分かれていたのが、だんだん個体化の時期から、この両者はつながっているものと認識されるようになり、36カ月ころまでに統合が仕上がっていくとされています。

ですから、再接近期の親にごねている段階から、だんだん納得がいってくると、親が何でもしれくれるわけではない、しれくれないこととそうでないことがある、自分にもできることとできないことがある、自分ができるようになっても親は見捨てない、甘えに行けば受け入れてくれるけどしれくれないこともある、ということがわかってくると、だんだんと子どもは落ち着いてくるのです。

こうした統合ができてくると、親とちょうどよい距離を保てるようになってきます(試したり、過剰に近づいたりということがなくなってくる)。

子どもが物分かりが良くなったなと思うのがこの時期であり、親の都合も理解して聞き入れてくれるようなことが増え、大人の話が分かる、態度が落ち着いてきた、といった様子が見られるようになってくる時期とされています。

本来ならば、こうした状態までに仕上がるのがだいたい4歳前後くらいとされており、これはフロイトのエディプス葛藤が解決するころとだいたい一致していますね(拙著はこの辺が解決していないパターン、特に現代社会で生じやすい未解決パターンを示していると言えます)。

この頃は大人のこころのひな型のような出来上がってくる時期であり、マーラーもフロイトもこの辺を一区切りとしているということですね。

適切に内的表象の統合が行われるということは、良い対象をずっと持続して持っていられるという対象恒常性ができたということを指します(良いと悪いがガラッと入れ替わる等は起こらなくなる。安定しているから)。

この対象恒常性とは、人間とは信頼できる!というものではなく、だいたいは信頼できるし、時々は裏切ることもあるかもしれないけど、それなりに信じて大丈夫だろう、という感じの人に対する信頼を指すわけですね。

この時期の発達についても、いくつか述べておきましょう。

まず錯覚が無くなってくると、事実・現実をありのままに見られるようになりますから、現実検討力が高まります。

また言葉が使えるようになることで、現実でないこと、空想、思いや願いなどが理解できるようになります(これも現実検討力を高めますね)。

言葉を介して「本当」と「本当でないこと」がわかると、ごっこ遊びをすることができるようになります。

ごっこ遊びは「自分を手放す遊び:自分以外の人になりきる」ですから、自分以外の人間の立場や考え方を理解するたたき台を作っている遊びと言えます。

同時に、空想と現実の区別がついているからこそ、ごっこ遊びができるようになるとも言えますね。

時間の概念が言葉とともに発展していくことも大きくて(明日とかお昼とか、そういう考え方を言葉で説明できるようになる)、それがあるからこそ説明して子どもが待つことや耐えることができるようになるわけです。

これは自我の発達、言い換えれば強い自我を構築していくために欠かせない体験であり、すぐに発散しないで自分の内側に抱えておく、そういう体験によって自我の成長が見られるわけですね。

情緒面の発達も、この頃には目覚ましい変化があります。

マーラーは満2歳くらいになると「泣くのをガマンする様子」が見られるようになるとされており、これは、感情をすぐに開放するのではなく、泣きたい気持ちと泣きたくない気持ちを葛藤させ、泣きたくない気持ちが泣きたい気持ちを抑えるということで、ずいぶん自我が発達してきたことを示すわけです。

同じ時期に共感性の発達も見られ、他の子が泣いていると泣いていない子がおもちゃを持っていくなどが見られます。

共感性についてはスターンが9~12か月くらいの時期に「情動調律」という、言語化以前に、片方が発した情緒をもう片方が受けとめて返すと、そのことが受けとめられたということが伝わるというやり取りが観察されています。

これは、自分が感じたのと同じことを他の人も感じている、感じることが共有できるという体験ですね。

さて、ここまでがマーラーの分離‐個体化の発達に関する理論の概説になります。

これらを踏まえて、事例の内容を見ていきましょう。

まずは年齢ですが、本事例は1歳5か月ですから、年齢で言えば「再接近期に入ったころかな?」という段階ですね(初語10か月、初歩11か月。これまでの乳幼児健診では特に発達の問題を指摘されることはなく、活発で積極的なタイプの子どもであるという記述は、正常発達しているから、発達理論をある程度信頼して当てはめても良いよ、というメッセージと思っておきましょう。)。

それを頭の片隅において、事例の状態を見ていきましょう。

ポイントなのは「Aはこれまであまり手がかからなかったが、最近になって、散歩中に手を繋ぐことを拒否して大声で泣き喚いたり、急に抱っこをせがんできたりと、とても手がかかるようになった。また、Bが一人で外出しようとすると泣いて嫌がるようになり、父親に任せて外出することができなくなってしまった」という記述をどう判断するかですね。

これはまさにマーラーの理論における「再接近期」の特徴を表しています。

それまでは手がかからず落ち着いていたとありますが、これは「練習期」で外界との関係を練習していたためと言えます。

その「練習期」を過ぎた子どもは、外界との関係で「自律的に動けるぞ」という感覚と、だけど外で自律的に動けることで「もう世話をしてもらえないのでは」という分離の不安、依存の欲求の高まりが出てきます。

Aが示している「散歩中に手を繋ぐことを拒否して大声で泣き喚いたり、急に抱っこをせがんできたりと、とても手がかかるようになった」というのは、自律欲求と依存欲求の混在を端的に表している事態であると言えるでしょう。

母親の外出を嫌がるようになるのも、自律できる自分から依存対象(母親)が離れていくのが恐ろしいと解することができます。

ですから、Aの状態はマーラーの理論における「再接近期」であると言えます。

よって、選択肢①、選択肢②、選択肢④および選択肢⑤は不適切と判断でき、選択肢③が適切と判断できます。