BowenやBoszormenyi-Nagyが主導する家族療法の中心的な着眼点を選択する問題です。

ボーエン→望遠鏡→遠くまで見る→多世代という連想をお勧めします。

問124 M. BowenやI. Boszormenyi-Nagyが主導する家族療法の中心的な着眼点として、最も適切なものを1つ選べ。

① 家族の構造

② 家族成員間のコミュニケーション

③ 無意識化に抑圧された幼少期の親子間の葛藤

④ 多世代にわたって引き継がれてきた家族内の価値観や習慣

選択肢の解説

④ 多世代にわたって引き継がれてきた家族内の価値観や習慣

ワシントン国立精神衛生研究所のBowenによる「多世代派」が提出されています(望遠鏡(ボーエン)で遠くまで見通している(多世代)ようなイメージ)。

ボーエンは「自己分化」という概念のセラピーの中心に据えており、「感情と理性が独立して機能している」「内的プロセスが外的刺激に過度に翻弄されない状態」のことを自己分化した状態として、これを目指すことを重視しています。

すなわち多世代学派では、治療目標を構成員の個別化と自律性の促進に置いており、個人の「自己分化」と呼ばれる知性と情緒性の分化が達成されているか否かを重視しているということになりますね。

自己分化度が高いと、個人の個別性が確立され、他者との関係性もバランスの取れたものになるとされますが、それが低いと、過度に感情的(感情で巻き込んで融合的になっていく)or知性的(宿題やらなくて困るのは子ども自身ですから、みたいな感じ)になってしまいます。

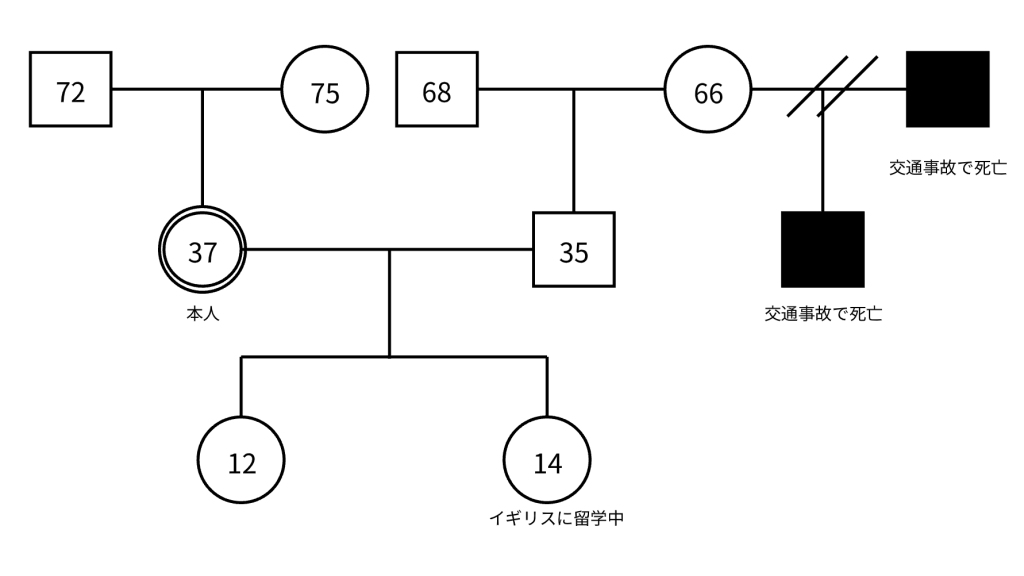

多世代学派で特徴的なのがジェノグラムの活用で、「多世代」と呼ばれるのは、こうした家族の歴史を見ていく中で、世代を超えて受け継がれていくもの(=世代間伝達)があると見なすためです。

ちなみにジェノグラムとは上記のようなものですね(視覚的に把握するのに便利ですから、その場でさっと書けると役立ちますよ。線の書き方などで、関係性も反映させることが可能です)。

この学派は、もともと統合失調症の家族研究をしたボーエンが、家族療法を体系化したもので、ボーエンの理論には以下の8つの基本概念があります(これらは、個人・核家族・多世代にわたる拡大家族・社会という次元で展開します)。

- 三角関係化:

2人で構成される感情システムが不安定で、第3者を引き込むことで安定を構成する。妻が夫の悪口を子どもに言う、など。 - 核家族の感情過程:

夫婦間で緊張がある時、家族システムの安定のため以下の方法を採る。

①感情遊離 ②夫婦衝突 ③配偶者の不適応 ④子の損傷 - 家族投影過程:

両親の自己分化レベルが子どもたちにも伝えられる過程。多くの場合、長子になる。 - 分化の尺度:

感情システム・知性システムの分化尺度(0~100で示される)。

低分化なほどストレスの影響を受けやすい。 - 多世代伝達過程:

家族投影過程の拡大版で、子から孫へ、孫からひ孫へと多世代に伝達。

伝達の過程で分化度は、子<親となる(統合失調症では8~10世代とした)。 - 感情的切断:

子が親との感情的結びつきを切り、親の感情的融合から身を守ること。 - 同胞での位置:

同胞の位置が、その個人の分化度に重要な影響を与える。

実際の位置のみでなく、機能的位置も重要。 - 社会的感情過程:

こうした家族システム理論が、社会システムにも該当する。

こうした自己分化のレベルが「世代間伝達」する可能性も指摘されているわけですね。

多世代学派のもう一人の担い手(もしくは精神分析的家族療法の担い手でもある)であるBoszormenyi-Nagyは、転移に代わる概念として「忠誠心」に注目し、セラピストの姿勢としては多方向の「肩入れ」を心がけようと推奨しました。

ボゾルメニ・ナージの流れを「文脈派」と呼びますが、文脈派においてはこうした「忠誠心」に加え、「親役割代行」「破壊的権利付与」の3つを関係系理解を深めてくれる概念として提唱しています。

文脈派の描く家族は、家族と構成員一人ひとりを危害や傷つきから守るため、幾重にも張り巡らせた網目(=個人)の中で暮らす人々の集まりであり、こうした個人を家族集団に結びつける心理的絆が「忠誠心」であるとされています。

自他ともに信頼し感謝していると理解し納得もしている健康な忠誠心を、文脈派では「目に見える忠誠心」と呼びます。

一方で、離別や死別、貧困、怠慢な育児など、偶然・必然の結果、養育者から愛情や慈しみが十分与えられず傷つきを多く受けたという場合、私たちはこの世に産み落とされた事実に対して何らかの忠誠心を抱き、それによって家族と強く結びつけられます。

こうした忠誠心は、本人からも否認され、利用され搾取された否定的経験と受けとめられ、二度と繰り返さないための教訓となったり、他者の感情への無関心さなどに変わって、本人や周囲に影響を及ぼす不健康な忠誠心であり、これを「見えない忠誠心」と呼びます。

また、「引き裂かれた忠誠心」というのも不健康な忠誠心として挙げられており、例えば、両親が反目状態にあるとき、その間に置かれた子どもはどちらにつくかという葛藤状態に置かれ、駆け引きゲームのような人間関係になってしまいますが、そういう状態を指します。

上記からも明らかなように、Bowenが出てきたら「多世代」と結び付けておくことが重要です(何度も述べますが、望遠鏡で遠く(多世代)を見通すようなイメージで)。

よって、選択肢④がM. BowenやI. Boszormenyi-Nagyが主導する家族療法の中心的な着眼点として適切と判断できます。

① 家族の構造

フィラデルフィア児童相談所長のMinuchinが行った家族療法は「構造派」と称されています。

ミニューチンがスラム街などの貧困家庭のセラピーに従事したという事から、非言語的・実効的なアプローチを特色とし、拒食症に対するアプローチとして非常に評価が高いです。

システムを構造として捉える点が特徴的で、家族は全体で独立したシステムを形成しているが、その内部に更にサブシステムを持つと捉えます。

構造派では、家族とは、役割や機能によって明確に組織されており普遍的な構造であり、症状は家族構造の不適切なバランスによって生じると捉え、非機能的な家族構造である「境界線」「提携」「権力」の三つに介入し、適切な家族構造の再構成を行っていきます。

- 境界線:家族と外部との境界および個人と個人の境界の持ち方。

- 提携:提携には敵対関係を含む二者間の「連合」と、敵対関係を含まない「同盟」がある。

- 権力:特に親ではなく子どもが権力を握っている場合を問題にした。

上記のそれぞれで家族の問題が示されておりますから、詳しく以下で見ていきましょう。

家族成員の誰と誰が、どのシステム内でどのようにふるまうかを規定する「隠れたルール」によって境界は設定されます。

境界や境界が規定するサブシステムは、時とともに変化し、外的な状況によっても影響を受けて変化します。

境界の特徴としては、固いか柔らかいか、曖昧か閉鎖的、あるいは開放的かなどの分類がなされています。

サブシステムの間の境界が明瞭な家族は、いわゆる正常に機能している家族と理解されます(境界線は明瞭でも、両サブシステムの間のコミュニケーションは断絶せず、十分に維持されている)。

この境界が曖昧な場合は「纏綿状態」「纏綿家族」「もつれ家族」と称され、家族成員が互いに密着している状態と捉えます。

境界の曖昧な家族はあらゆる問題に関して、すべての成員が引き込まれてしまい混乱が生じがちになっている状態と言えます。

逆に境界が硬直している場合には、すなわち家族成員間の交流が遮断されている場合には「遊離状態」「遊離家族」などと呼ばれ、家族は互いを支えあうことをしないとされています(祖父母とその息子家族がまったく関わり合いがない状態などですね)。

また、連合とは家族成員が目的のために結びつくことを指しますが、問題のある家族の場合は、「母子連合・父親の孤立」「母子・父子連合・夫婦の断絶」などが指摘されており、本問の事例の状態は「母子連合・父親の孤立」の典型例であると言えます(よって、本問を家族システム論から捉えれば、連合の状態であると見なすのが妥当です)。

夫婦間の連合はある程度健全なものとされており、必要であると見なされています(もちろん、それも行き過ぎて、両親揃って子どもを非難するという形になるとダメでしょうが。だからこそ「ある程度」という文言が入っているわけで)。

構造学派では、母子の共生的サブシステムを解体して、新たに両親のあいだに連合関係(両親連合)をつくりあげることが、治療的に有効だと主張しているのも、上記のような考えがあってのことですね。

最後の「権力」とは、家族内のヒエラルキーのことを指しており、健康な家族では親子の間に適切なヒエラルキーが存在し、問題の多い家族ではそれが逆転しているとされています。

子どもに何かしらの問題があり、親がそれへの対処に明け暮れている場合、いつの間にか子どもがヒエラルキーの最上位になっていることがありますが、そういう状態を不健康な家族状態であると見なしています。

このように家族の構造に注目するのは、ミニューチンに代表される構造学派の特徴であり、これは個人の問題は、家族構造上の問題の反映であるとし、家族構造が変化するような介入を行い、個人の症状の回復を図ろうとする療法です。

以上より、選択肢①はM. BowenやI. Boszormenyi-Nagyが主導する家族療法の中心的な着眼点として不適切と判断できます。

② 家族成員間のコミュニケーション

1950年代に入り多領域から家族への注目を促す研究が示されるようになりました。

グレゴリー・ベイトソンは、Jackson・Haley・Weaklandと共に統合失調症を家族コミュニケーションから説明したダブルバインド理論を提出しました。

ここからベイトソンが抜け、ジャクソンを中心に家族療法を行うようになり、この集まりを「MRI(Mental Research Institute)グループ」(コミュニケーション学派)と呼びます。

Mental Research Instituteグループは、コミュニケーション学派のアプローチ、短期療法を最初に始めた機関です。

ベイトソンの統合失調症者コミュニケーションの研究がMRIの起こりと言えます。

フロム=ライヒマンの影響を受けたジャクソンが「家族ホメオスタシス」に関する講演を行い、そこでジャクソンとベイトソンが出会い、この両者が協力して「統合失調症の二重拘束仮説」を示しました。

その後、1959年にジャクソンがMRIを開設しています。

コミュニケーション学派の特徴は、システム理論、コミュニケーション理論、特殊な面接構造になります。

それぞれを簡単に解説していきます。

システムは、生物学者von Bertalanfyの「一般システム理論」によって広まった概念です。

フォン・ベルタランフィの一般システム理論の特徴は以下の通りとなります。

- ある要素は、更にある特徴によって小さく分けられるサブシステムより成り立っており、システムはより大きい階層システムのサブシステムである。

- システムは部分の集まりではなく、部分があるパターンによって組み合わせれてできた統合体であり、その独自性は境界によって維持されている。

- システムは、もの、エネルギー、情報をシステムの外の環境と交換するかしないかによって、開放システム・閉鎖システムに分けられる。

- 多くの場合、システム内の活動は未知であり、インプットとアウトプットのみが知覚できる。

- 生きた生物体は、本質的に開放システムであり、環境との間に無限に、もの、ことを交換し合うシステムである。

- 開放システムの世界では、原因と結果が直接的に結びつくような直線的因果律は成り立たず、すべてがすべての原因であって結果であるという、円環的因果律が成立する。

すなわち、システムの特徴は、全体性(全体は部分の総和ではない)、自己制御性(ホメオスタシスのように、逸脱を小さくしようとするネガティブ・フィードバック機構)、変換性(環境の変化に合わせて自身を変化させる働き、自己制御性と合わせて、大小の変化を含みシステム全体の安定を保つ)と言えます。

家族療法では、この考え方を援用して家族システムを捉えています。

家族システムとは、家族を1つのまとまりのある有機体として捉えた見方です。これは有機的に結び合ったいくつかのサブシステムから成っており、夫婦・母子・父子・きょうだいがそれぞれサブシステムを構成しています。

日本の場合、親子サブシステム(特に母子)が強く、相対的に夫婦サブシステムが弱いと考えられていますね。また、家族システム論では「家族の問題は皆が互いに影響力を及ぼしあった結果で、いわば家族内人間関係全体が原因」と考えます。

つまり「家族療法では、原因と結果がまわりまわって出てきたもの」(円環的因果律)として捉え、何らかの問題行動や症状を示した特定の個人(これを家族療法では IP (identified patient:患者とみなされた人))の問題を、家族という脈絡の中で見ていきます。

特定の個人には責任はなく、家族システムの全体の人間関係のゆがみに由来すると捉えるわけです。

コミュニケーション学派という呼称は5つの公理によります。

- 人はコミュニケーションせずにはいられない:

言語・非言語、症状を問わず、すべてがコミュニケーションと考える。 - コミュニケーションには内容と関係の2つのレベルがある:

内容は主に言語(バカ)で、関係は主に非言語(バカ♡)で伝達される。 - 関係の性質はコミュニケーションの句読点によって規定される:

どこに原因・結果を求めるかで変わってくる。 - コミュニケーションにはデジタルとアナログのモードがある:

②とほぼ同様。 - コミュニケーションは「相称的」または「相補的」になる:

※相称的とはアメリカ-ソ連の宇宙開発合戦のように互いに高まるもの、相補的とは支配者-奴隷のように逆の方向にエスカレートするもの。

また、コミュニケーション学派では「三種の神器」が有名で、それは、ワンウェイミラー、インターホン、VTRです。

行き詰まりを感じたときに、隣の部屋にいるチームのメンバーにアドバイスを受けるのが一般的でした。

ちなみに、これがクライエントに聞こえたことで、リフレクティングプロセスが生まれました(オープン・ダイアローグの中心的概念)。

このように、コミュニケーション学派では、ベイトソンらのダブルバインド理論の流れを汲み、家族を「コミュニケーションの相互作用システム」と捉え、家族成員の内面の問題は扱わず、コミュニケーションの機能不全的な連鎖に介入し、新たなコミュニケーションパターンを獲得することを目指します。

ですから、本選択肢の「家族成員間のコミュニケーション」は家族療法におけるコミュニケーション学派の着眼点と言えますね。

以上より、選択肢②はM. BowenやI. Boszormenyi-Nagyが主導する家族療法の中心的な着眼点として不適切と判断できます。

③ 無意識化に抑圧された幼少期の親子間の葛藤

こちらはAckermanによる「精神力動的家族療法」であると考えられます。

アッカーマンは、精神疾患・不適応の悩みを抱えた個人のクライエントを対象にする「精神分析」を、家族システムの異常による問題を抱えた家族を対象にした「家族療法」へと転換した人物であり、家族療法の歴史の始点に立つ人物でもあります。

ジャクソンと協力して「Family Process(1961)」 を創刊し、アッカーマンの死後には、家族療法家をトレーニングして育成・指導するための「アッカーマン家族療法研究所」が創設されています。

「お母さんだから」「お兄ちゃんだから」といった家族内での役割意識が本人のパーソナリティに影響を及ぼすことに注目します。

以上より、選択肢③はM. BowenやI. Boszormenyi-Nagyが主導する家族療法の中心的な着眼点として不適切と判断できます。