学校生活に結び付く事例の傾向をアセスメントするために用いる心理検査を選択する問題です。

おそらく、本事例にはさまざまな視点から必要なアセスメントは存在するでしょうが、事例のニーズも考慮しながら、優先する検査を決めていくことが重要ですね。

問146 10歳の男児A、小学4年生。Aの保護者Bが発達の遅れを主訴として、Aと共に教育センターに相談に訪れ、AにWISC-Ⅳが実施された。その結果は、全検査IQや全ての領域で低い(境界域)水準にあり、4つの指標得点に有意な差はなかった。そのアセスメント報告書を基に、Aの小学校のスクールカウンセラーCが、AとBにそれぞれ面談を行った。Aはリラックスして、学校生活についてCに話してくれた。Bは、今後、Aが学校に行きたくないと言い出したりするのではないかと心配していた。

Cが、Bの話に基づいて、学校生活に結び付くAの傾向をアセスメントするために用いる心理検査として、最も適切なものを1つ選べ。

① GHQ

② KABC-Ⅱ

③ MMPI

④ TEG

⑤ Vineland-Ⅱ

選択肢の解説

① GHQ

② KABC-Ⅱ

③ MMPI

④ TEG

⑤ Vineland-Ⅱ

現状では以下のようなことがわかっています。

- WISC-Ⅳの結果:全検査IQや全ての領域で低い(境界域)水準にあり、4つの指標得点に有意な差はなかった。

- 保護者は、今後、子どもが学校に行きたくないと言い出したりするのではないかと心配していた。

という状況の中で、本問で求められているのは「学校生活に結び付くAの傾向をアセスメントするために用いる心理検査」を選択することです。

ですから、知的な能力を細かく見ていくとか、心理的な傾向を深く査定していくということが求められているのではなく、あくまでも「学校」という場での適応の程度を見ていきたいわけですね。

これらを踏まえて、各検査を見ていきましょう。

健康心理学のアセスメントでは、健康度や身体疾患を尋ねるための質問紙が良く用いられており、代表的なものとして、CMIや精神健康調査(GHQ)などがあります。

GHQ(The General Health Questionnaire)はGoldbergによって1972年に開発された精神障害のスクリーニングを目的とした質問紙検査法です。

一般的な対象から、神経症、抑うつ、不安などの不調を訴える者を検出できるよう、精神症状や身体症状、睡眠状態などに関して具体的な質問項目が設けられています。

各国で使用されており、対象年齢は質問内容が理解できる12歳以上で、通常の60項目版に加え、短縮版として30項目版、28項目版、12項目版も作成されています。

一般的には「主として神経症者の症状把握、評価および発見に有効なスクリーニング・テスト」と見なしておいて問題ないと思います。

これらを踏まえると、本問で求められている「学校生活に結び付くAの傾向をアセスメントするために用いる心理検査」としてGHQが妥当ではないことがわかりますね(神経症症状の把握や評価ではないから)。

K-ABC(Ⅱじゃない方)は、2歳6か月~12歳までの子どものための個別式知能検査です。

その特徴としては、①認知処理能力と習得度を分けて測定すること、②認知能力をルリア理論(継時処理と同時処理)から測定すること、などが挙げられます。

認知処理過程尺度に継時処理尺度(3つの下位検査)と同時処理尺度(6つの下位検査)があり、それとは別に習得度尺度(5つの下位検査)が加わる形で構成されています。

算数や読み(習得度)などで困難さを示す発達障害等のある子どもにとっては、情報を処理する認知処理能力を習得度(語彙や算数など)と分けて測定することが望ましいというのがカウフマン夫妻の考え方です。

2004年に、K-ABCが改訂されてKABC-Ⅱが刊行され、「認知-習得度」というカウフマンモデルを継承しながら、大幅な改良が加えられています。

主な点としては、以下が挙げられます。

- 適応年齢の上限が12歳11か月から18歳11か月になった(下は2歳6か月)。

- 認知処理の焦点が「継時、同時、計画、学習」と拡大された。

- 習得度で測定されるものが「語彙、読み、書き、算数」と拡大した。

ちなみにアメリカ版ではKTEA-Ⅱという優れた個別学力検査があるので、K-ABCの習得度に含まれていた「算数」「言葉の読み」「文の理解」はのぞかれています。

上記の通り、KABC-Ⅱは、①認知処理能力と習得度を分けて測定すること、②認知能力をルリア理論(継時処理と同時処理)から測定することが特徴であり、こうした点に課題があると思われる子どもに実施されることになります。

ただ、本問で求められているのは知的な能力を細かく見ていくとか、心理的な傾向を深く査定していくということが求められているのではなく、あくまでも「学校」という場での適応の程度を見ていくことです。

ですから、KABC-Ⅱは実施する心理検査の選択肢に入れることはないでしょう。

MMPIはミネソタ大学のハザウェイとマッキンレイが1930年代後半から開発を進めてきた人格目録であって、現在でも世界で広く使用されています。

MMPIの開発当初は「もっと客観的に精神医学的診断ができる検査を作ること」を目指して作成されてきましたが、MMPIで精神医学的診断をするという目的は果たすことができませんでした。

なぜなら、ある尺度に該当する被検査者が、他の尺度にも該当するということが多々見られたのです。

つまり、MMPIの各臨床尺度は、その尺度名が示す症状や基準群が示す疾患を表す純粋な測度とは言えないということです。

そこで研究者の関心は複数の臨床尺度の得点パターンと種々の精神疾患群との関係を確かめる方向に移っていき、更にMMPIから精神疾患の診断資料を求めるよりは被検査者の人格特徴を査定する方向へと向かっていきました。

つまり、例えばD尺度だと、うつ病だと診断するのではなく、うつ病患者に典型的に示されているような人格特徴の程度を査定しているということになります。

要するにMMPIは、「精神疾患を見分ける」という検査ではありませんが、その人の「現在の状態」や「その程度」を査定するのに優れていると言えます。

ただ、本問で求められているのは「学校での適応の程度」であり、現在の精神状態の把握などではありませんから、やはりMMPIも実施する検査として妥当ではないでしょう。

続いてTEGについてですが、こちらはTokyo University Egogramの略で、質問紙法による性格検査の一つです。

アメリカの精神科医E.Berneが創始した交流分析理論を基礎としています(バーンの弟子、J.M.Dusayがエゴグラムを考案しました)。

TEGの基礎となる交流分析理論の概略は以下の通りです。

人の内部には、親の自我状態(Parent:Pと略す)、成人の自我状態(Adult:Aと略す)、子どもの自我状態(Child:Cと略す)の3つの自我状態があると考えます。

このP・A・Cのバランスを知ることで性格特性を知ることができるというものです。

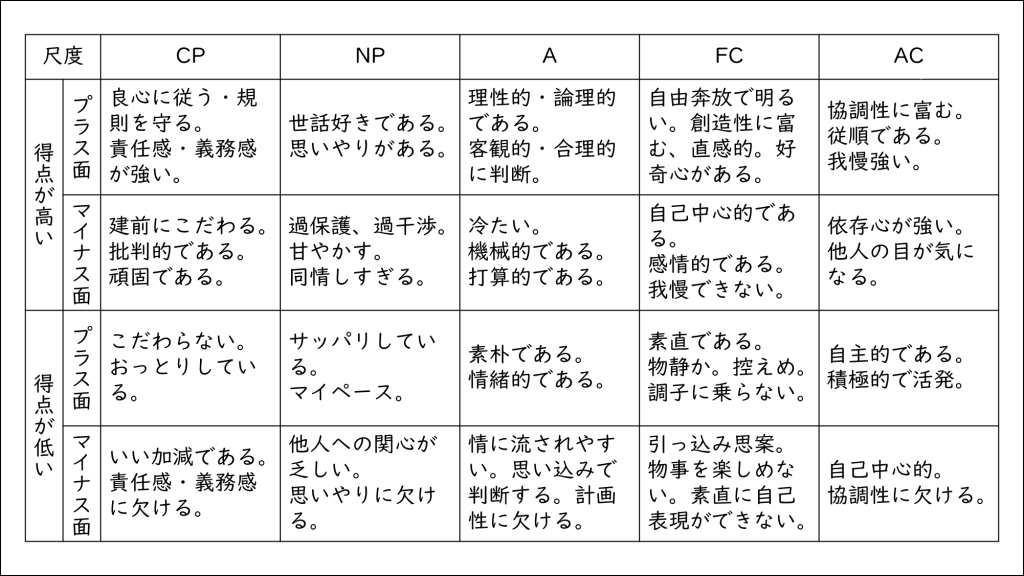

このような構造をより深く理解するため、PをCP(Critical Parent:CP;批判的な親)とNP(Nurturing Parent:NP;養育的な親)に分け、CをFC(Free Child:FC;自由な子ども)とAC(Adapted Child:AC;順応な子ども)に分け、全部で5つの機能側面としてこれらがどう機能しているかを分析します。

- P(Parent):親の自我状態。親や養育親から取り入れた状態・行動の自我状態。精神分析における超自我に相当する。以下の2つの要素がある。

CP(Critical Parent):批判的な親。父親のような厳しい部分。つまり理想、良心、責任、批判などの価値判断や倫理観を主にしている。

NP(Nurturing Parent):養育的な親。母親のような養育的な部分。つまり共感、思いやり、保護、受容など子どもの成長を促進するような部分。 - A(Adult):成人の自我状態。事実に基づいて物事を客観的、論理的に判断する自我状態。現実を客観視し、情報収集し、それらを基に冷静に計算し推定して意思決定を行い、判断を下す。PやCをコントロールし、統合的で創造的、自律的な活動を促進する役目を担っている。精神分析で言う自我に相当する。

- C(Child):子どもの自我状態。子どものころに感じ、行動した自我状態。人間が持って生まれたままの本能的な欲求や感情などの生命の原点である。それと共に、人生早期の体験から学んだ周囲への対応様式も含まれている。精神分析で言うエスに相当し、以下の2つの要素がある。

FC(Free Child):自由な子ども。親の影響を全く受けていない生まれながらの部分である。快感を求めて天真爛漫に振る舞い、直感的な感覚や創造性に長け、表現力豊かである。

AC(Adapted Child):順応的な子ども。親の期待に沿うような従順な子どもの部分。人生早期に周囲の人たちの愛情を失わないために、子どもなりに身につけた処世術で、親の期待に沿うように常に周囲に気兼ねし自由な感情を抑える「良い子」である。

それぞれの自我状態には肯定的側面と否定的側面があり、各尺度の高低を見た上で解釈するのが基本であり、その上で、各尺度間の相互関係を考えることが重要になります。

上記でも述べているように、TEGの目的はP・A・Cのバランスを知り性格特性を把握しようとすることです。

TEGの検査結果は正常~異常の判別をすることを目的としておらず、自己分析・自己成長の為に役立てられるように工夫されたものです。

こうした検査目的や検査の特徴は、本事例において求められている「学校生活に結びつくAの傾向をアセスメントする」という要求に合致しないと言えますね。

最後にVineland-Ⅱは、アメリカで開発された適応行動尺度です。

適応行動全般を検査する標準化尺度としては最も国際的に用いられているものの1つとされています。

近年は特に、ASDをはじめとする発達障害(知的障害を含む)のアセスメントの一環として診断検査(ADOS、ADI-Rなど)、認知検査(ウェクスラー式知能検査など)とともに用いられることが多いです。

日本版のVineland-Ⅱでは、適応行動を個人的・社会的充足を満たすのに必要な日常生活における行動と定義しています。

このような定義がされる行動は以下の4点によって決定されます。

- 適応行動は、それぞれの年齢が重要となるものが異なる。

- 適応行動の評価は、個人がかかわる環境の期待や基準によって変化する。

- 適応行動は、環境の影響および支援効果などによって変容する。

- 適応行動の評価は、行動そのものを評価するものであり、個人の可能性を評価しない。

これによって得られる適応行動評価の情報は、主に診断や特別支援教育等の教育的措置、支援計画の策定および支援経過評価などに利用することが可能とされています。

日本版Vineland-Ⅱは以下の5つの領域で構成され、それぞれの領域には下位領域があります。

- コミュニケーション領域:受容言語・表出言語・読み書き

- 日常生活スキル領域:身辺自立・家事・地域生活

- 社会性領域:対人関係・遊びと余暇・コーピングスキル

- 運動スキル領域:粗大運動・微細運動

- 不適応行動領域:内在化問題・外在化問題・その他・不適応行動重要事項

なお日本版では、発達障害のある人々のアセスメントにおいて重要となる場合が多い不適応行動領域の評価は、実施手続き上ではオプションであり、回答者の許可を事前に得る必要があります。

上記を踏まえれば、Vineland-Ⅱという適応行動全般を検査する検査は、本事例の「学校生活に結び付くAの傾向をアセスメントするために用いる心理検査」として適切であると言え、学校での適応具合の予測をこちらでしていくことは妥当と言えますね。

よって、選択肢①、選択肢②、選択肢③および選択肢④は不適切と判断でき、選択肢⑤が適切と判断できます。