事例に該当する犯罪理論を選択する問題です。

過去問の内容と重なる面が大きいですし、事例が「犯罪を思い止まった」という点が重要ですね。

問71 15歳の男子A、中学3年生。Aは、推薦で高校に進学が決まってから、友人 B とよく遊んでいた。ある日、B がゲームセンター内の窃盗で逮捕された。Aは直前までBと一緒にいたが、警察で共犯ではないと認められた。動揺していたAは教師の勧めで、スクールカウンセラーCに話を聴いてもらった。AはCに、「その日は、Bが置きっぱなしの財布を見つけ、盗んで遊ぼうと誘ってきた。迷ったが、そうすれば進学できなくなり、親にも迷惑をかけると思い、Bにやめた方がいいと言って帰宅した」と述べた。

Bの非行にAが加担しなかった理由を理解する上で、適合する非行理論として、最も適切なものを1つ選べ。

① A. K. Cohenの非行下位文化理論

② E. H. Sutherlandの分化的接触理論

③ H. S. Beckerのラベリング理論

④ R. K. Mertonの緊張理論

⑤ T. Hirschiの社会的絆理論

関連する過去問

解答のポイント

各犯罪理論について体系立てて理解している。

選択肢の解説

⑤ T. Hirschiの社会的絆理論

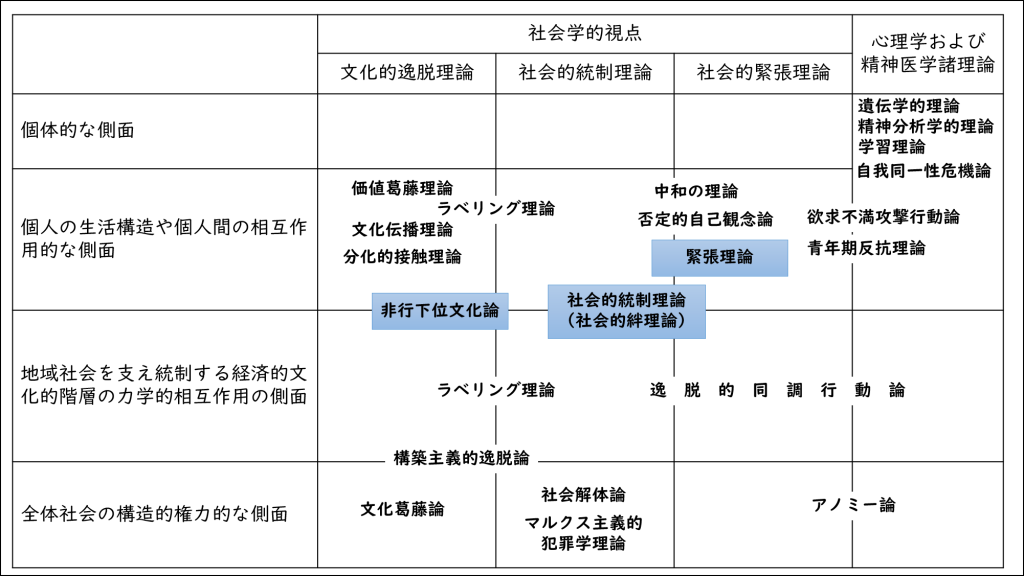

まずは、いくつかの犯罪理論をまとめて表にしておきましょう。

これを踏まえて、解説に入っていきます。

こちらは「社会的統制理論」という枠組みに含まれる理論です。

従来の非行理論が「なぜ彼ら(彼女ら)は非行や犯罪をおこすのか」という原因論から出発したことに対し、この理論枠(その一つとして社会的絆理論がある)では「人はどうして犯罪・非行を犯さないか」という問題設定から出発しています。

あえて単純化して言えば、人間は本来欲望のままに行動する存在であり、人間が犯罪・非行を犯さないのは、心理的な抑制、社会的統制がそれを抑止しているからと考えます。

その抑止が弱まったとき、犯罪・非行が生じると考えるわけです。

この枠組みの代表的な研究者はHirschであり、彼は個人と順法的な社会とを結ぶ社会的絆があり、これが弱められ、断ち切られた場合に非行が生じるとしています。

ハーシによれば、社会的絆には、家族や学校および友人などに対する「愛着」、クラブ活動や勉強などの合法的活動への「コミットメント」、合法的な成功をめざして行う進学などへの「インボルブメント(関与)」、ルールや規範などへの尊敬である「信念」があるとしています。

これらの絆はいずれもインフォーマルなものであり、ハーシはこのようなインフォーマルな社会統制メカニズムの重要性を説きました。

社会的絆理論をはじめとした社会的統制理論は「非行が湧き出る理論」であると考えられ、安定低成長期における少年の行動に許容的な風潮、少年をつなぎ止める社会的な絆の弱体化など、ある意味でアノミー化(伝統的な規範が失われた状態)した社会の中で、少年たちは自己存在確認の非行や人間に内在する悪心が発揮されやすくなったと捉えられています。

日本における安定低成長期(犯罪の第3の波の時期)の非行を説明する理論であるとされ、非行対策としては、社会秩序の再構築と少年を取り巻く絆と統制力の回復、個人の自制力、道徳心の育成が必要とされました。

事例では「その日は、Bが置きっぱなしの財布を見つけ、盗んで遊ぼうと誘ってきた。迷ったが、そうすれば進学できなくなり、親にも迷惑をかけると思い、Bにやめた方がいいと言って帰宅した」とAが述べていることが重要であり、これが非行理論のいずれに該当するかを考えていくことになります。

Hirschは、個人と順法的な社会とを結ぶ社会的絆があり、これが弱められ、断ち切られた場合に非行が生じるとしており、社会的絆には、家族や学校および友人などに対する「愛着」、クラブ活動や勉強などの合法的活動への「コミットメント」、合法的な成功をめざして行う進学などへの「インボルブメント(関与)」、ルールや規範などへの尊敬である「信念」があるとしています。

Aが非行を思い止まった背景には「親に迷惑をかける」ということが大きく影響していることが読み取れますから、まさにこの「社会的絆理論」によって、Aが非行に加担しなかったことが説明可能と言えます。

そもそも本問では「Bの非行にAが加担しなかった理由を理解する上で、適合する非行理論」を選択する問題なわけですが、従来の非行理論が「なぜ彼ら(彼女ら)は非行や犯罪をおこすのか」という原因論から出発したことに対し、社会的絆理論では「人はどうして犯罪・非行を犯さないか」という問題設定から出発しています。

「Aが非行をしなかった理由を理解する上で適切な非行理論の選択」ですから、この問題文を読んだ瞬間に社会的絆理論が浮かぶことが重要になってくるわけですね。

以上より、選択肢⑤が適切と判断できます。

① A. K. Cohenの非行下位文化理論

④ R. K. Mertonの緊張理論

こちらは「社会的緊張理論」という枠組みに含まれる理論です(こうした枠組みに関してはHirschが1969年に示しました)。

この枠組みでは、「社会の内部に心理的な緊張、不満をもたらすような圧力が存在し、これが人々の犯罪・非行に走らせるように動機づけている」と考える理論であり、このような圧力は特定の階層に強く働くので、社会構造との関連で犯罪・非行の発生過程を説明するのに有効な理論です。

すなわち、社会的緊張理論の枠組みに属する理論は「非行が押し出される理論」と言え、日本においては戦後の社会混乱における貧困と家庭の不安定を原因と考え、戦後混乱期の第1の波を説明する理論としては有効と言えました(日本の戦後の非行には3つの波があり、第1の波は戦後の混乱期に見いだされた。他の波は他選択肢の解説で述べます)。

よって、この時期の非行対策は、困窮による不満の除去を目標とする福祉的な対策が強調されていました。

この立場は、Maertonの「アノミー論」が代表的で、Cohenの「サブカルチャー理論」、Cloward&Ohlinの「分化的機会接触理論」がここに含まれます。

コーエンのサブカルチャー理論は、非行の文化が標準的な中流階層の文化と異なるために、非行少年は逸脱者とみなされると考える立場であり、これと同じ流れを汲む選択肢①の「非行下位文化理論」では「労働者地区特有の非行少年の特徴を、非功利性、破壊趣味、否定主義、集団的自律性などに見いだし」、これらの非行は「中産階級本位の競走的社会に対する、欲求不満の裏返しとしての一種の自己主張」であると捉えた理論です。

なお、この理論においては、上位文化では「犯罪をしなくても生きていける」ため、犯罪率は低くなるという見解を示します。

選択肢④の緊張理論ですが、緊張状態のことをマートンは「アノミー」と呼んでいて、それゆえにこの緊張理論はアノミー理論とも呼ばれています。

「アノミー論」とは、初期の原始的な社会形態では、その社会の道徳意識を共有しない少数者がいることで、集団の成員は優越感を持ち、集団の結束力を高めたが、社会が発展すると、集団を画一的なルールでは統率できずに、個々人の欲求を個別に調整する必要が生じてきます。

この調整が不十分な時、人々の欲望が無限に拡大し、伝統的な規範が失われた状態になり、これを「アノミー」と名付け、アノミー状態では、個人の欲求と、欲求を実現する手段とが不均衡であるために犯罪が起きるとしました。

難しく表現すれば「機能主義的な立場から順機能・逆機能、顕在的機能・潜在的機能といった概念を導入しつつ、逸脱や逸脱行動を説明する立場である」となります。

より噛み砕いて述べると、その社会で優越的な集団に入ろうとするのに真っ当な手段(たくさん勉強する等。またそれにお金をかけてもらえる等)があるわけですが、そうした真っ当な手段ができない時、だけどそれらを手に入れたいときに逸脱行動や非行が生じると考えます。

「みんな平等」という建前の奥には、「チャンスは一握りの人間にだけ」という現実があり、この矛盾の中で生じるのが緊張(アノミー)であり、これが圧力となって人を犯罪や非行に走らざるを得ない状況を作ると考えます。

ここで挙げたような理論は、おおよそ「非行・犯罪とは個人の統制能力をこえた諸力の産物である」という見解を支持してきました。

そのような見解は、遺伝や器質などに関する生得的なものであるにせよ、家庭や学校や地域などに関する社会環境によるものであるにせよ、個々人の非行の背後に存在する原因解明に重点を置いています。

そして、非行の原因を実証的に同定可能なものと見なすことで、それらの行動を予測することも可能だと考えています。

さて、事例では「その日は、Bが置きっぱなしの財布を見つけ、盗んで遊ぼうと誘ってきた。迷ったが、そうすれば進学できなくなり、親にも迷惑をかけると思い、Bにやめた方がいいと言って帰宅した」とAが述べていることが重要であり、これが非行理論のいずれに該当するかを考えていくことになります。

「非行下位文化理論」では「労働者地区特有の非行少年の特徴を、非功利性、破壊趣味、否定主義、集団的自律性などに見いだし」、これらの非行は「中産階級本位の競走的社会に対する、欲求不満の裏返しとしての一種の自己主張」であると捉えた理論です。

また、「緊張理論(アノミー論)」では「何らかの社会構造が特定の圧力を一部の人々に加えて逸脱行動を選択させている」と考えます。

このいずれもが、事例のAの陳述と合致するものではないことがわかりますね。

そもそもAは「非行を思い止まっている」のですから、「なぜ非行が起こるのか」というテーゼを前提にしている「非行下位文化理論」「緊張理論(アノミー論)」では説明が難しいと言えます(Bがなぜ行ったのかについては理解しやすいかもしれませんけどね)。

以上より、選択肢①および選択肢④は不適切と判断できます。

② E. H. Sutherlandの分化的接触理論

③ H. S. Beckerのラベリング理論

これらは「文化的逸脱理論」という枠組みに含まれる理論です。

ある下位文化が社会全体の主流をなす文化から逸脱している場合、すなわち、非行下位文化が存在する場合、その下位文化の中で社会化された個人は、下位文化の規範や行動を学習・同調し、それが犯罪や非行になるという考え方です。

代表的な理論がSutherlandの「分化的接触理論」で、この理論では、犯罪行動は、他の人々との相互作用を通じて学習されるものであり、その学習は親密な私的集団の中で行われると考えます。

特に犯罪文化と接触し、非犯罪文化と隔絶したとき、犯罪文化と同化するとしています。

この理論においてサザランドは、犯罪行動は人々が犯罪的文化に接触する中で学習され、通常者と分離することで生じるものであるとし、犯罪を人格の歪み、情動障害の所産とみるそれまでの見方を批判しました。

分化的接触理論では、頻度、持続期間、強度、優先順位という4つのキーワードが重視されており、個人が犯罪や逸脱行動に走るかどうかは、それらに触れる頻度や期間、関り合い (強度・優先順位)の深さが強く関係します。

すなわち、犯罪を肯定する文化と、それを否定する文化がせめぎ合う環境において、犯罪を肯定する文化を、否定する文化よりもより早く、より強く、より長く学んだ者が犯罪者になると考えるわけです。

つまり、犯罪行動とは先天的要因によって決定されるのではなく、後天的に取得されると考える理論になります。

従来の理論(非行下位文化理論など)では犯罪行動は下層階層に多いと思われがちでしたが、サザランドの分化的接触理論に基づけば、上流中流階層の人々の中にもこのような犯罪文化は存在し、さまざまな犯罪行動(たとえば贈収賄や偽りの申告など)が行われているとして、これを「ホワイト・カラー犯罪」とサザランドは呼びました。

ただ、上流中流階層の人々は、自己の犯罪的行動が発見されるのをうまく逃れる術を知っているので「犯罪行動は下層に多い」ように見えるだけであるとサザランドは述べています。

こうした文化的逸脱理論は、言わば「非行を引き出す理論」であり、日本においては高度成長期に、その発展から取り残された者の世の中に対する怒りのエネルギーとして、それを犯罪・非行として引き出す非行文化の存在を重視しました。

日本の戦後の非行において第2の波である高度成長期の非行を説明できる理論と見なされており、非行対策としては差別の除去と非行文化の除去が中心課題となります。

同じく「文化的逸脱理論」という枠組みに含まれる理論として、Beckerの「ラベリング理論」が挙げられます(どちらかというと、文化的逸脱理論と社会的統制理論の間にあるようなイメージが正しいです)。

ラベリング理論は、逸脱行動を単なる社会病理現象として扱ってきたアプローチとは一線を画し、逸脱というのは、行為者の内的な属性ではなく、周囲からのラベリング(レッテル貼り)によって生み出されるものだ、と捉えるものです。

この理論において社会集団は「これを犯せば逸脱となるような規則」を設け、それを特定の人々に適用し、彼らにアウトサイダーのレッテルを張る事で逸脱を生み出すとし、すなわち、逸脱が先にあるのではなく、レッテル貼りが逸脱を生み出すと考えます。

つまり、これまでの議論が「逸脱行為がまず存在して、それを人びとが逸脱として認識する」という手順だったのに対して、ラベリング理論では「人々がある行為を逸脱と認識するから、逸脱になる。「逸脱者」というレッテル貼りが「逸脱者」を生み出す」と見なしているわけですね。

ベッカーは個人の内的な性質(動機、性格、精神病理)によって逸脱行為を説明してきた学問的常識に対して、逸脱を貼り付ける社会制度とラベリングされる側との相互作用として説明したのです。

事例では「その日は、Bが置きっぱなしの財布を見つけ、盗んで遊ぼうと誘ってきた。迷ったが、そうすれば進学できなくなり、親にも迷惑をかけると思い、Bにやめた方がいいと言って帰宅した」とAが述べていることが重要であり、これが非行理論のいずれに該当するかを考えていくことになります。

「分化的接触理論」では、犯罪行動は、他の人々との相互作用を通じて学習されるものであり、その学習は親密な私的集団の中で行われると考えます。

「ラベリング理論」では、社会集団は「これを犯せば逸脱となるような規則」を設け、それを特定の人々に適用し、彼らにアウトサイダーのレッテルを張る事で逸脱を生み出すとし、すなわち、逸脱が先にあるのではなく、レッテル貼りが逸脱を生み出すと考えます。

このいずれもが、事例のAの陳述と合致するものではないことがわかりますね

Bと仲の良かったAであれば(犯罪文化に触れている)、犯罪をしてしまうと見なすのが「分化的接触理論」かなと思います(親という「非犯罪文化」と断絶していないので、そうとは言い切れませんが。いずれにせよ、Aの陳述はそういう文化との関わりで説明できるものではない)。

また、レッテル貼りの記述も見られませんから「ラベリング理論」も該当しないですね。

よって、選択肢②および選択肢③は不適切と判断できます。