適正処遇交互作用に関する問題です。

過去問をやっておけば適正処遇交互作用に関しては理解できていると思いますが、大切なのは「誤っている選択肢」が何の概念の説明か理解できていることですね。

問42 適正処遇交互作用について、誤っているものを1つ選べ。

① 指導方法や学習環境のことを処遇という。

② 統計学的には交互作用効果によって検証される。

③ 学びの成立に影響を与える個人差要因を適正という。

④ 学習者の特徴によって教授法の効果が異なることを指す。

⑤ 他者の援助と学習者の問題解決との中間領域にみられる。

解答のポイント

適正処遇交互作用に関する理解がある。

選択肢の解説

① 指導方法や学習環境のことを処遇という。

② 統計学的には交互作用効果によって検証される。

③ 学びの成立に影響を与える個人差要因を適正という。

④ 学習者の特徴によって教授法の効果が異なることを指す。

適正処遇交互作用に関しては「公認心理師 2019-94」にて詳しく述べていますので、こちらを引用しつつ解説していきましょう。

適正処遇交互作用は、元々、クロンバックが実験心理学(処遇の効果のみを問題とする)と相関心理学(個人差の相関関係だけを問題とする。差異心理学ともいう)の統合を意図して唱えた概念です(クロンバックに関しては信頼性係数である「クロンバックのα係数」が有名)。

適正処遇交互作用が提唱される前は、「適正」は主に相関心理学の研究対象であり、当時は個人際に対する外的条件の影響は取り立てて問題にはされていませんでした。

一方、実験心理学で行われてきた法則定立的アプローチでは、個人差は条件統制下の実験的処理において、それを乱すものとして捉えられていました。

適正処遇交互作用は、これら2つの伝統的視点を統合することによって、個人差もしくは適正を実験要因とすることを可能にし、個人差要因と実験要因との間に生じる統計学的交互作用に着目することを提案した概念です。

続いて、主に教授・学習過程における適正処遇交互作用について述べていきましょう。

どんなに優れた教授法でも、その効果が学習者全員に同じ程度の学習効果をもたらすとは限りません。

この背景には学習能力というものが1つの一般的な能力として連続的に発達するものではなく、学習段階、方略、認知の型などと関連して捉えなければならないという事情があります。

適正処遇交互作用とは、このように何らかの個人の適性の違いによって処遇(教授法、学習形態、教材など)の効果が異なる現象を指しています。

能力の型(=適性)によって、与えられた指導方法(=処遇)に対する反応が異なる現象を適正処遇交互作用ということもできますね。

適正処遇交互作用で言う適正とは、具体的には、知能、性格、認知スタイル、興味関心、意欲、価値感、年齢といった学習成果に関連するものを全て含みます。

また処遇には、教師の指導法、学習内容、教材、教室環境、評価の仕方、カリキュラムなどのように幅広い事柄が含まれます。

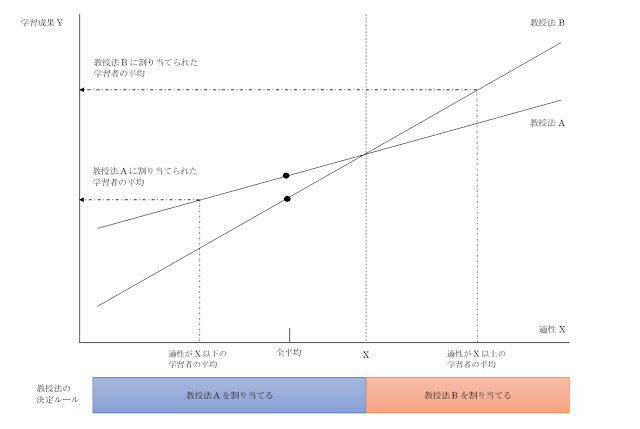

適正処遇交互作用に関して示される模式図が以下の通りです。

こちらの図からは3つのポイントが示されます。

- 教授法Aと教授法Bの指導を受けた学習者全員の学習成績(全平均)を比較すると、教授法Aの方が教授法Bよりも効果的である(教授法A>教授法B)。

- ある適性が分岐点X以上の学習者だけを取り出して教授法Aと教授法Bの効果を比較すると、教授法Bの指導を受けた学習者の方が教授法Aの指導を受けた学習者よりも学習成績が良い(教授法B>教授法A)。

- ある適性が分岐点X以下の学習者だけを取り出して教授法Aと教授法Bの効果を比較すると、教授法Aの指導を受けた学習者の方が教授法Bの指導を受けた学習者よりも学習成績が良い(教授法A>教授法B)。

これらの点を総合すると「多様な個性を持つ学習者の学力を平等に向上させるためには、学習者の個性に応じた教授法を工夫することが重要である」と言え、これが適正処遇交互作用の基本理念となっています。

この理論において、ある適正と相関が高い処遇は、その適性を「活用」すると表現します。

例えば、外向的な生徒(適正)に、積極的に発言させるような授業スタイル(処遇)によって、その生徒が伸びる(適性を「活用」した処遇であった)とされています。

一方で、ある適正と相関が低い処遇は、その適性を「補償」すると表現します。

例えば、内向的な生徒には、ビデオを観るような授業の方が効果が出やすい(外向的な生徒には効果が薄いが、内向的な生徒の力を「補償」することができる)とされています。

これらを踏まえ、ある適性が高い生徒には「活用」の処遇を、ある適性が低い生徒には「補償」の処遇を、という風に教授法を切り替えることが重要とされています。

上記の通り、適正処遇交互作用の起源を簡単に述べ、適正処遇交互作用における「適正」および「処遇」の意味、どういうことを指す概念化を示しました。

よって、選択肢①、選択肢②、選択肢③および選択肢④は正しいと判断でき、除外することになります。

⑤ 他者の援助と学習者の問題解決との中間領域にみられる。

本選択肢の説明は適正処遇交互作用の内容(学習成果が適性と処遇の組み合わせによる効果として現われること)に合致しないことはわかりますね。

仮に、他者の援助は「処遇」、学習者の問題解決は「適正」を指すにしても、中間領域に該当する説明が困難ですね。

では、「他者の援助と学習者の問題解決との中間領域にみられる」という概念は何を指しているのか考えてみましょう。

おそらく、この説明は「発達の最近接領域」に関するものではないかと考えられます。

これはヴィゴツキーが提唱した概念で、子どもの知的発達の水準を、①自力で問題解決できる現下の発達水準、②他者からの援助や協同によって達成が可能になる水準、の2つに分けて、この水準間の範囲を「発達の最近接領域」と呼びました。

非常に簡単に言えば、「言われなくてもできる」と「言われてもできない」という2つの水準の間に「言われればできる」という領域があるよ、というのが「発達の最近接領域」の考え方です。

教育は「発達の最近接領域」に適合したものである必要があり、またそうした潜在的な可能性の領域を作り出すものであることが重要とされています。

発達の最近接領域に関する詳しい説明は「公認心理師 2020-37」でも行っているので、参照してください。

こうした「発達の最近接領域」の説明は、本選択肢の「他者の援助と学習者の問題解決との中間領域にみられる」に合致することがわかりますね。

よって、選択肢⑤は誤りと判断でき、こちらを選択することになります。

図の3つのポイント「3」の「教授法B>教授法A」ということが理解できないので、図の読み取り方について更に詳しくご教示をいただきたいです。よろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。

こちらは誤植ですね。

正しくは「教授法A>教授法B」です。

修正したのでご確認ください。