親権に関する問題です。

離婚時に争点になりやすい部分、共同親権などについて理解しておくと良いでしょうね。

問118 親権について、誤っているものを1つ選べ。

① 親権は、子どもが成人したときに終了する。

② 親権者変更は、家庭裁判所の手続を経ずに行うことができる。

③ 直系血族である父母は、親権の有無にかかわらず、子どもに対して扶養義務を負う。

④ 未成年であっても意思能力がある子どもは、自分自身で親権喪失を申し立てることができる。

⑤ 親権を行う者は、子どもの利益のために子どもの監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

選択肢の解説

① 親権は、子どもが成人したときに終了する。

⑤ 親権を行う者は、子どもの利益のために子どもの監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

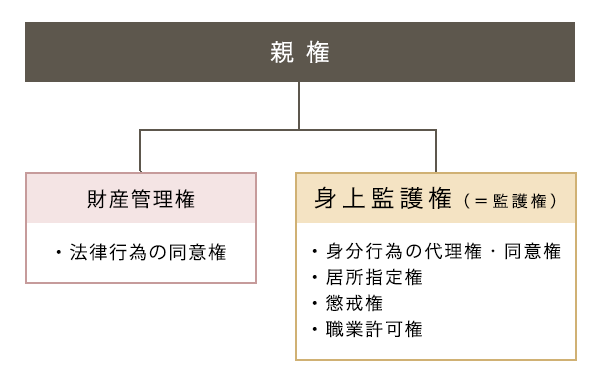

「親権」とは、子どもの利益のために監護・教育を行ったり、子どもの財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。

親権は子どもの利益のために行使することとされていて、 父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており、父母が共同して親権を行使することとされています(父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており、父母が共同して親権を行使することとされています)。

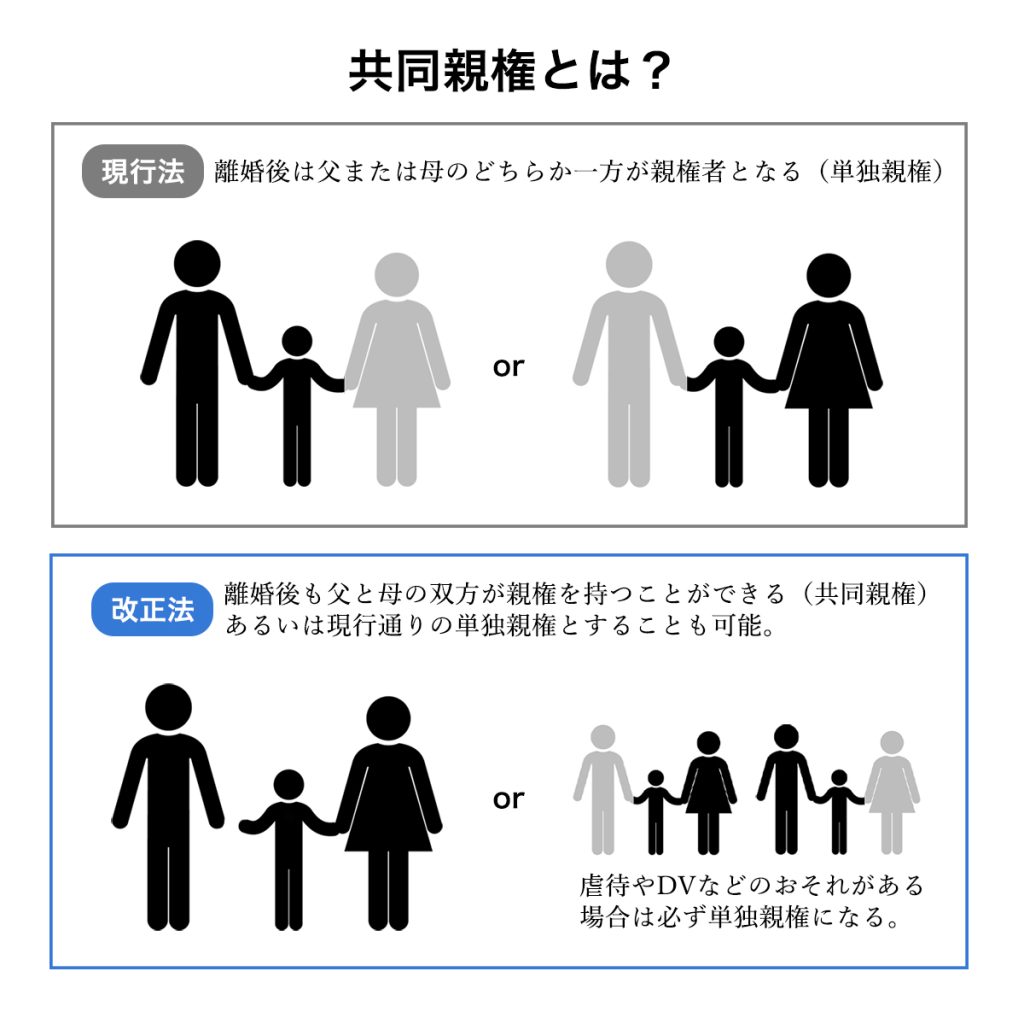

現時点(令和6年6月12日)では、父母が離婚をする場合には、父母のうち一方を親権者と定めることとされており、離婚後はその者が親権を行使することとなります。

しかし、2024年1月30日、法制審議会は、離婚後の共同親権の導入に向けた民法改正の要綱案の取りまとめを行い、そして、共同親権を導入する民法の改正案が、2024年5月17日の参院本会議で可決・成立しました(施行は公布から2年以内)。

現行法では、離婚後の親権は、父または母のどちらか一方を指定するという「単独親権」に限られていますが、改正案では、現行法の「単独親権」に加えて「共同親権」も選択できる形になっています。

共同親権が導入された場合には、①離婚時の親権争いを回避できる、②離婚後も協力して子育てができる、などが挙げられています(上記の画像も含めこちらのサイトからの引用になります)。

①についてですが、現行法では、離婚時に父または母のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。

父と母の双方が子どもの親権を希望する場合、話し合いや調停では解決できず、離婚訴訟にまで発展することも珍しくありません。

このような場合、親権者の争いを解決するまで長期間を要しますので、子どもの精神的負担も大きくなります。

共同親権が導入されれば、このような親権争いが少なくなりますので、離婚問題の主要な争点が親権者の争いである場合には、早期に解決することが可能になります。

②についてですが、共同親権では、離婚後も父と母の双方が子どもを育てる義務と責任を有しています。

そのため、離婚後もお互いに協力して子育てを行うことができますので、どちらか一方に負担が偏ることはありません(個人的にはこれは怪しいとずっと思っています。結局どちらか一方に負担がいくのは、共同親権だろうが単独親権だろうが、婚姻を維持していていようが変わらない)。

また、子どもと別々に暮らす非監護親であっても、定期的に子どもに関わることができますので、離婚後の面会交流に関するトラブルも少なくなるでしょうし、面会がスムーズに行われれば、子どものストレスも軽減されます。

なお、養育費については共同親権下においても変わらず支払う義務が生じますから本質的な変化はありませんが、共同親権があれば子の養育責任に現実味が出るため、養育費の未払いについても減るのではないかと期待されています。

ただ、共同親権については懸念点も大きく指摘されています。

最も大きな問題点の一つが、共同親権だと離婚後もDVをしていた配偶者と、子どものことに関して連絡を取り合わなければなりませんので、再びDVの被害を受けるリスクが生じます。

改正案では、DVや虐待があると裁判所が認めた場合、単独親権にしなければならないとされていますが、裁判所がどのような基準で認定するのかといった点への懸念が根強く、子どもが不利益を受けないように行政や福祉などに充実した支援を求める付帯決議もつけられました。

今後どのような展開を見せるのかわかりませんね。

親権に含まれる財産管理権とは、子どもが持っている財産を管理し、その財産に関する法律行為(契約など)を子どもの代わりに行う権利です。

例えば、子ども名義の預貯金通帳を管理したり、子どもが祖父母から贈与された土地の保存・利用・改良・処分といった行為を代わりに行ったりすることをいいます。

また、未成年の子どもは、基本的に親権者の同意なくして、アパートを借りる・携帯電話の契約をするといった法律行為を単独で行うことはできません。

このとき、子どもがした法律行為に対して同意する権利も、財産管理権には含まれると考えられています。

同じく親権に含まれる監護権(身上監護権)は、子どもと生活を共にして、身の回りの世話をしたり、教育したりする権利を意味します。

また、そのほか、主に次の4つの権利も含まれています。

- 身分行為の代理権・同意権:子どもの身分に関わる行為(身分行為)について、同意または代行する権利をいいます。身分行為の具体例は、認知や養子縁組が代表的です。この権利は、「監護権」ではなく「財産管理権」にあたるという説もある。

- 居所指定権:子どもの住む場所を決める権利のことです。子どもの日々の世話をできるようにするため、監護権者には居所指定権が認められています。

- 懲戒権:子どもに対して「しつけ」をする権利のことです。例えば、子どもが悪いことをしたら叱るといった感じです。懲戒権を口実に児童虐待が正当化されないよう、平成23年の民法改正の際に、懲戒することができるのは「監護および教育に必要な範囲内」に限られると明示されました。

- 職業許可権:子どもが職業を営むことを許可する権利です。具体的には、子どもが事業を営んだり、就職して働いたりするときに、許可することをいいます。なお、子どもが働くのに堪えられない状況にあるときには、許可を取り消したり、制限したりすることも認められています。

上記の通り、「親権を行う者は、子どもの利益のために子どもの監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」ことになるわけですが、いつまで親権が保持されるのかが選択肢①で問われていますね。

親権は現在の民法の規定では成年となる18歳まで行使するものになります(民法818条1項:成年に達しない子は、父母の親権に服する)。

2018年6月に成立した改正民法により、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられることが決まり、同改正法が2022年4月1日から施行されたため、現在は子どもが18歳になったと同時に親権が消滅することになります。

なお、養育費については子どもの自立に必要であれば、成年である18歳を超えていても支払いを求められる場合もあります。

以上より、選択肢①および選択肢⑤は正しいと判断でき、除外することになります。

② 親権者変更は、家庭裁判所の手続を経ずに行うことができる。

親権者変更が話題になる状況は、特に離婚に絡んで起こってくることが多いです。

まず、離婚時の親権者の指定ですが、離婚の届出時に限り、父母の合意だけで可能になります(おそらく、この点と以下に述べる事柄の相違が本選択肢が設けられた理由でしょう)。

ただ、離婚の成立後に親権者を変更したいときは、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

家庭裁判所の関与なく、父母の協議だけで親権者を変更することは認められません。

これは民法819条6項によって「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」 と定めていることからも明らかです。

調停手続を利用する場合には、親権者変更調停事件として申し立てます(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには、家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます)。

親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので、調停手続では、申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉の観点から、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等に関して事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し、子どもの意向をも尊重した取決めができるように、話合いが進められます。

なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

上記の通り、親権者の「変更」については、家庭裁判所の手続きを経ることが必須になりますが、離婚時の親権者の「指定」においてはその限りではないということですね。

この違いをしっかり把握しているか否かで、目の前のクライエントが離婚にまつわる悩みを話しているときに「確かな情報提供」「明確な現実の提示」が可能になります。

離婚はある種の危機的状況になりますが、こうした状況ではどうしても自分に都合の良いように考える等の傾向が出てくることもあるので、こうした確かな現実を支援者側が把握していることは大切なことです。

以上より、選択肢②が誤りと判断でき、こちらを選択することになります。

③ 直系血族である父母は、親権の有無にかかわらず、子どもに対して扶養義務を負う。

民法第877条第1項では、直系血族および兄弟姉妹は、お互いに扶養をする義務がある旨が定められています。

そして、夫婦間にも相互協力扶助義務の一環として、扶養義務があると解されています。

(扶養義務者)

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

法律上、当然に扶養義務を負う規定のされ方から、これらの者の間における扶養義務は「絶対的扶養義務」といわれています。

ちなみに「直系血族」とは、本人の直系の血族、つまり、本人の父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母、子、孫、曽孫、玄孫などのことを指します。

そもそも扶養義務とは、自分の稼ぎだけでは生活を成立させることができない親族がいる場合に、仕送りや現物支給などにより、経済的な援助を行う義務を意味します。

扶養義務者は、被扶養者から扶養を請求された場合には、協議または家庭裁判所の判断により、一定の経済的援助を行わなければなりません。

(扶養の程度又は方法)

第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

未成年の子どもや高齢、傷病、失業などの理由で経済的な自立が困難な親族がいる場合、扶養義務者は原則としてその親族に対して経済的な援助をしなければならないということですね。

扶養義務には「生活保持義務」と「生活扶助義務」の2種類があり、それぞれの内容は以下のとおりです。

- 生活保持義務:扶養義務者と同じ水準の生活を被扶養者にも保障する義務

- 生活扶助義務:扶養義務者の生活に支障のない範囲で被扶養者を扶養する義務

生活保持義務を負っているのは「被扶養者の配偶者」や「未成年の子どもを養っている両親」などです。

一方で、生活扶助義務は「被扶養者の兄弟姉妹」や「成人している子供の両親」などが負っています。

親族が経済的に困窮しているときは、自分自身にどちらの扶養義務があるのかを確認し、その範囲内で経済的な支援をすることになります。

このように、まず両親が子どもに対して扶養義務を負うことになっているのは理解できると思います。

本選択肢のポイントは「親権の有無」が、この扶養義務に影響するか否かに関する理解ですね。

結論から言えば、子どもの養育費についてはどちらが親権を持っていても、扶養義務がなくなることはないため、養育費を払う義務があります。

親権を持っていないから親ではない、払わなくてよいということはなく、民法で子どもの親である時点で扶養義務があるとされているため、養育費の支払い義務は拒否できません(この点は、よく離婚に関する問題として出てくることですね。養育費を払わないのは扶養義務を守っていないということです)。

よく扶養義務と親権の違いが混同されやすいのですが、扶養義務と親権は似て非なるものです。

親権は親が子どもを育てる権利(身上監護権+財産管理権)のことですが、扶養義務は直系の血族にあたる兄弟姉妹がお互いを扶養する義務のことで、離婚をした後も親には子どもへの扶養義務を負うことになります。

以上より、選択肢③は正しいと判断でき、除外することになります。

④ 未成年であっても意思能力がある子どもは、自分自身で親権喪失を申し立てることができる。

それほど多くはないですから、関連する条項を抜き出しておきましょう。

(親権喪失の審判)

第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

(親権停止の審判)

第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。

2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

(管理権喪失の審判)

第八百三十五条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。

(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)

第八百三十六条 第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

(親権又は管理権の辞任及び回復)

第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

民法834条に規定されている親権喪失は、期限が特に設けられていません。

以前は、親権を制限する手段には親権喪失しかありませんでしたが、実の親から親権そのものを将来にわたって奪うことが子どもにとって本当に望ましいことなのか、現場で判断するのは難しいことです。

そのため、児童相談所などが子どもの救済の場面で行動しようとしても、親権喪失の手続きには二の足を踏むということがあったため、児童相談所の判断が遅れて、子どもの身体に危険が及んでしまったケースが発生するという事態になり、そうした経緯を踏まえて2012年に新たに規定されたのが親権停止の制度ということになります。

どちらかと言えば、子どもの救済や福祉的措置として活用されやすいのが親権停止という制度になると言えます(とは言え、一度でも停止されると、再び親権を戻そうとしない親もいるのも事実なので、この辺が難しいだろうなと思います)。

このように、親権喪失とは父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子どもの利益を著しく害するときに、関係者(子どもの親族、児童相談所長、子どもなど)の請求により、その親権を失わせる制度です。

親権喪失の審判において、親権喪失が認められるのは、「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」(民法834条)であり、かつ、2年以内にその原因が消滅する見込みがないときです。

親権者による児童虐待やネグレクトが典型例です。

このようなとき親権を喪失させるべきかどうかについて、家庭裁判所は、「子どもの利益を害するかどうか」という観点を重視して判断をしています。

なお、親権喪失の原因が認められるときでも、その原因が一時的なものであって2年以内には消滅する可能性があるときには、親権停止の審判を申し立てるべきであり、親権喪失の審判は認められません。

親権喪失の審判の申立権者は、次の者です。

- 子ども

- 子どもの親族

- 未成年後見人

- 未成年後見監督人

- 検察官

- 児童相談所長

子ども自身が親権喪失の申立てをするためには、意思能力が必要とされています。

家庭裁判所の実務では、おおむね15歳以上の場合には意思能力があるものと認められて子ども自身が申立てをすることが認められ、15歳未満であっても、その事案ごとにその子どもが親権喪失の必要性について判断ができるかを個別に検討します。

以上より、選択肢④は正しいと判断でき、除外することになります。