有効成分を含まない薬剤により、被投与者に効果が現れることを表す用語を選択する問題です。

これは有名な概念なので正解しやすいかと思いますね。

問82 有効成分を含まない薬剤により、被投与者に効果が現れることを表す用語として、適切なものを1つ選べ。

① 間接効果

② 順序効果

③ 天井効果

④ プラセボ効果

⑤ プライミング効果

選択肢の解説

① 間接効果

こちらは媒介分析に関する概念であり、媒介分析とは、二つの変数の間の因果関係を媒介する変数の影響を検討する方法です。

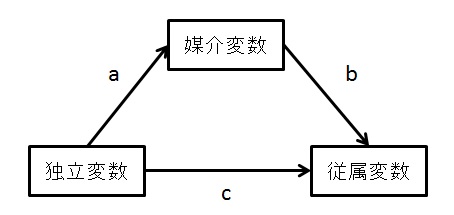

媒介分析では、ある独立変数(説明変数)Xと従属変数(目的変数)Yとの間を、媒介変数Mが介在しているようなモデル(これを媒介モデルと呼ぶ)を検討していくわけですが、これはある原因と結果があったとき、その心理的プロセスを検討するのに有効な手法とされています。

単純に言えば上記のようなモデルですね。

媒介分析では、上記の独立変数が媒介変数に影響を与えて(a)、その媒介変数が今度は従属変数に影響を与える(b)プロセスを重視します。

これを「間接効果」と呼び、媒介変数を入れる前の独立変数→従属変数の影響(c:直接効果と呼ぶ)と、媒介変数を入れた後の独立変数→従属変数の影響の差が「間接効果」と捉えられるわけです。

それぞれの効果は、「間接効果:a×b」「直接効果:c」「総合効果:c’」があることになり、この3つは「c’ – c = a×b」という関係になっていると考えられるわけです。

直接効果は媒介変数による影響を除いた「独立変数→従属変数」の純粋な効果についての数値であり、総合効果は「媒介変数による影響も含んだ独立変数→従属変数」の効果についての数値というわけです。

例えば、コーヒー(独立変数)→肥満(従属変数)に対し、砂糖という媒介変数が存在するとしますね。

コーヒー摂取と肥満とは関連がありますが、実際にはコーヒー摂取(独立変数)と砂糖摂取(媒介変数)とが関連があり、コーヒー摂取から肥満(従属変数)は、砂糖摂取を経て関連しますが、砂糖を含まないコーヒーは肥満と無関係なわけです。

さて、こうした間接効果の内容は、本問の「有効成分を含まない薬剤により、被投与者に効果が現れることを表す用語」とは無関係であることがわかりますね。

よって、選択肢①は不適切と判断できます。

② 順序効果

順序効果とは、同一の参加者(被験者)が複数の条件を適用されるとき、順序が後ろの条件で測定した従属変数に、練習、順応、疲労などが影響してしまうことを指します。

順序効果を統制するためには、条件の順序を参加者ごとにランダムにしたり、カウンターバランス(参加者によって課題の順番を変えて、残留効果(参加者が遂行した試行の影響が、その後の試行の遂行に影響を与えること)を打ち消すこと)やラテン方格(ラテン方格(これがわからない人はネットで検索してみよう!)を用いて割り付けを行う実験計画法のこと。介入や刺激の順序につり合いを持たせるができる)などを利用したりします。

また、これとは別に、調査などで同じ質問でも尋ねる順序で回答が変わることや、受容器に同一刺激を連続して与えたとき後の刺激の効果が減少することも、順序効果と呼ばれています。

こうした順序効果に関する説明は、本問の「有効成分を含まない薬剤により、被投与者に効果が現れることを表す用語」には該当しないことがわかります。

よって、選択肢②は不適切と判断できます。

③ 天井効果

天井効果とは、通常正規分布するはずの統計量が、最大値に偏ってしまい独立変数(説明変数)の効果が検出できない場合を指します。

例えば、5件法の質問で、ほとんどの回答が5(最大値)の場合これに当てはまりやすくなります。

アンケートやテストをした際、極端に平均点が高いほうに集まったり、低いほうに集まったりした場合、対象者の能力や回答を正確に把握することができないと判断して、集計から除いたりします。

この「極端に平均点が高いほうに集まる」ことを天井効果、その対概念として「極端に平均点が低いほう」に集まることを床効果と呼びます。

こうした天井効果に関する説明は、本問の「有効成分を含まない薬剤により、被投与者に効果が現れることを表す用語」には該当しないことがわかります。

よって、選択肢③は不適切と判断できます。

④ プラセボ効果

Placeboとは「偽薬」という意味です。

本来薬物としての効果が無い錠剤などを「特別な効果を持つ薬である」と伝えて被験者に与えると、暗示的な作用が働いて、説明された通りの効果が得られることがよくあります。

このような効果を「プラセボ効果」と呼び、そのニセ薬のことを「偽薬」と呼びます。

新薬の真の効果を調べるためには、このプラセボ効果を統制する必要があります。

心理的介入にもプラセボ効果は生じ得るので、ある操作・介入が実質的な効果を持つか否かを実証するためには、プラセボ効果を排除せねばなりません。

ただし、それはあくまでも「新薬の効果を調べる」といった、こちらが調べたいものの真の価値を検証する際の話であり、臨床実践では倫理に反していなければ、クライエントが改善すればそれで良いわけですので、プラセボ効果を積極的に活用することが重要です。

心理療法は究極、プラセボ効果です。

プラセボ反応は自然治癒力の純粋な表現なわけですから、それを推し進めれば心理療法になると「対談 精神科における養生と薬物」で述べられております。

また、中井久夫先生は「心に働くくすりは信頼関係があってこそ効く」というエッセイを書かれています。

ここでの記述を引用すると…

- 医師との信頼関係があって飲めば少量で効くし、量が増えない。不安を抑えるくすりを不安な状況で飲むのが得策でないことはわかっていただけよう。くすりへの信頼は、究極は医師への信頼である。

- 耐え難い苦痛でなければ、一応服用してから苦情を医師にいうことが一番だろう。私は、患者が苦情をいうことが医師に対する最大の協力の一つであると思っているが、苦情をいうと怒り出す医師もないわけではないのは困ったことである。

- あえていえば、よく合ったくすりは、淡々とした飲み心地であり、ときには何となく合っている感じが本人にわかる。しかし、これは、処方の巧みさだけではなく、医師と患者の信頼関係の上に成り立つものであり、ここに到達するまでには医師も患者も相当な努力をするのが普通であり自然である。

- 治療というものは患者と医師の二人旅のようなものである。その中でくすりは、医師・患者間の信頼関係の上に効果を発揮し、医師・患者のコミュニケーションを易しくして、信頼関係の樹立に役立つものでもある。

- 患者がくすりと闘う姿勢の場合には大量のくすりが必要である。できれば力の立場でくすりを使いたくないのであるが、どうしてもやむをえないときがある。しかし、これはできるだけ短期間にしたいものである。

…といった感じになります。

こうした中井久夫先生の考えの背景には、プラセボ効果に関しての以下のような捉え方があります。

こちらについては「臨床瑣段」所収の「SSM、通称丸山ワクチンについての私見」で示されております。

少し長いですけど、大切なことなので。

「私の考えでは、プラセボ効果は暗示によるものではない。いや、結果的に暗示のようにみえるかも知れないが薬の服用にまつわる不安が薬の効果を減殺しているほうが大きいと私は思う。この不安を最小限にすることが重要であると私は思う。そもそも得体の知れない化学物質を他ならぬ体内にとりこむこと、それも向精神薬、すなわち外界の見え方や自己感覚をどの方向にどれほど変えるかわからないものをとりこむとなれば不安になるのが当然である。薬袋から取り出して初めて薬と対面する時の不安は診察室であらかじめ減殺されていなければならない(不安をつのらせておいて抗不安薬を出すなどしゃれにもならない)。初診時不安の減殺法は特別な才能を要しない。初診時の身体診察、相手に応じた薬の説明、薬の辞書を確かめること、さらに処方箋の渡し方、そして薬物の好ましい効果と好ましくない効果をみるための次回診察日の相談しながらの設定(これを「スペーシング」というがこの能力は精神科医の熟練度をみる最重要な因子の一つである)、そして不測の緊急事態の際の連絡法である」

ちなみに中井先生は「処方箋を渡すときに「効きますように」と祈ることもないではない」と述べておられます。

私はこれがプラセボ効果の核心を突いた捉え方だと考えております。

N.Humphreyが「獲得と喪失-進化心理学から見た心と体」の「希望-信仰療法とプラシーボ効果の進化心理学」で述べている「安心のある状態では自己の免疫力・自己治癒力が最大限に利用される」ということだと思われます。

さて、色々と書きはしましたが、上記の説明は「有効成分を含まない薬剤により、被投与者に効果が現れることを表す用語」と合致すると言えます。

よって、選択肢④が適切と判断できます。

⑤ プライミング効果

プライミング効果とは、先行する刺激(プライム刺激)の処理によって、後続刺激(ターゲット刺激)の処理が促進または抑制される効果と定義されます。

典型的には促進効果が見られるが、抑制的な負のプライミングが見られることもあります。

難しく書いてありますが、要は10回ゲーム(「ひじ」を10回言わせて「ひざ」を指差して、これは何?と問うやつ)が成立するための仕組みといえばわかりやすいでしょうか。

プライミング効果には直接と間接がありますが、直接プライミング効果を見るのに最もポピュラーなのが単語完成課題です。

例えば、「かたおもい」というプライム刺激が呈示された後に、「〇た〇もい」「に〇に〇ん」のような単語の断片を呈示し、「何でもよいので最初に浮かんだ単語で完成するように」と求めると、最初に提示されなかった項目(新項目)に比べ、提示されていた項目(旧項目)の方が出現率が高くなります。

この新項目と旧項目の完成率の差がプライミング効果として評価されます。

典型的には、最初に単語を呈示する際には後に記憶テストがあることは予告せず、単語完成課題遂行時には「旧項目を思い出すように」とは求めません。

すなわち、実験参加者が学習した単語を思い出そうとしなくても直接プライミング効果は認められ、それが潜在記憶の存在の根拠の一つになっています。

この単語完成のように、先行刺激と後続刺激の知覚的属性の一致度が重要となる場合は知覚的プライミング、一方、先行刺激と後続刺激の概念的関連性が重要な場合は概念的プライミングと呼ばれます。

先行刺激と後続刺激が同一と見なせない場合には、間接プライミングもしくは意味的プライミングと呼ばれ、主に意味記憶の構造を検討する場合に用いられます。

例えば、後続刺激「DOCTOR」が単語か非単語かの語彙判断に必要な反応時間は、意味的に関連の無い「BREAD」を先行刺激として提示した場合より、意味的関連のある「NURSE」を呈示した場合の方が短いという結果が出ています。

これは先行刺激の提示による活性化が意味記憶ネットワークのリンクにより後続刺激にまで伝播するためと解釈されています。

以上、プライミング効果に関する概要を述べましたが、こうした説明は本問の「有効成分を含まない薬剤により、被投与者に効果が現れることを表す用語」には該当しないことがわかりますね。

よって、選択肢⑤は誤りと判断できます。