説明にある状態像を選択する問題です。

心理支援にあたる人が「なぜ意識の障害を見分ける必要があるのか」を理解しておきましょう。

問108 軽度ないし中等度の意識混濁と、日内変動を伴う錯覚や幻覚、精神運動興奮、注意障害などを特徴とする状態として、最も適切なものを1つ選べ。

① 昏睡

② せん妄

③ 夢幻状態

④ 明識困難状態

⑤ もうろう状態

選択肢の解説

① 昏睡

② せん妄

③ 夢幻状態

④ 明識困難状態

⑤ もうろう状態

本問は意識障害に関する問題です。

まず、なぜ医師でもない我々心理職が、こうした意識障害について理解しておくことが重要なのかを知っておく必要があります。

端的に言えば、症状精神病(身体ないしは脳の急変による重い、しかし可逆的なことも多い病気の症状として精神障害が現れるような精神異常)と機能性精神病(いわゆる内因性精神病のことであり、器質性病変が認められない、機能だけの障害によるとしてこのように呼称されることがある)を見分けるためです。

神経症と統合失調症を見誤る場合には、「あの時点では、そのように考えておく方がクライエントの利益が大きかっただろう」と自らを慰める余地はあります。

また、機能性精神病を症状精神病と思い込んで(統合失調症を、身体や脳の問題による精神異常と思い込む)、身体的検索に没頭し、それが無駄だとわかっても、何とか自らに言い逃れをする余地はあります(だって、こんな症状があったんだもん。そりゃそう考えるでしょう?的な感じですね)。

しかし、その逆はいただけません。

うつ病とか神経症と見立てていたのに、後になって症状精神病であることがわかった場合(要するに脳血管性の問題なのに、心因性の問題と見誤ったなど)、そこに間違いが起こっていたことは誰の目にも隠しようのない事実であり、しかも、その多くは、その誤りが起こってきた過程や、理由が滑稽なくらい明白になってしまいます。

何よりも、その誤りあるいは遅れによって、クライエントの被った損害の量と質が(要するに脳血管系の問題を、何もせずしばらく放置しておいたことになる)、非常に大きいものになり自分を責め立てることになります。

さて、このように症状精神病(身体ないしは脳の急変による重い、しかし可逆的なことも多い病気の症状として精神障害が現れるような精神異常)をきちんと見分けることができる、違いを嗅ぎ分けることが非常に重要なことは理解してもらえると思いますが、そこでなぜ「意識障害」なのかというと、こうした症状精神病の必須症状は「意識障害」であるからです。

ですから、基本として「どんな意識障害があるのか、その違いは何か」という大まかな違いだけでも、初心の段階で頭に叩き込んでおくことが必須なのです。

というわけで、本問で示されている意識の障害について簡単に説明していくことにしましょう。

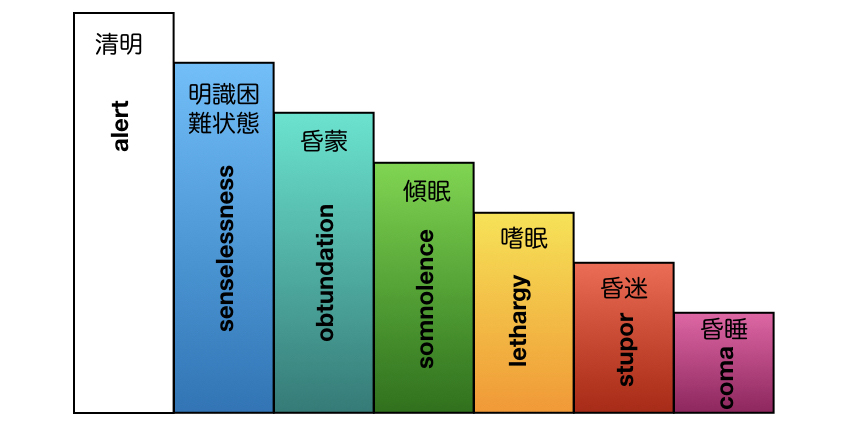

意識レベルの低下、意識障害、または意識変容は、外的刺激に対する反応性の低下を意味し、重度の障害としては、昏睡(覚醒させることができず、閉眼したままで、いかなる刺激を加えても開眼がみられない)、昏迷(強い物理的刺激を加えることでのみ覚醒させることができる)などがあります。

より軽度の意識レベルの低下は、嗜眠(lethargy)や昏蒙(obtundation)と呼ばれますが、より軽度の意識障害の鑑別はしばしば不正確であり、呼称よりも正確な臨床像を記載することの方が重要になります(例:最大レベルの反応は爪床圧迫に対して部分的に四肢を引くこと)。

明識困難状態は、ごく軽い意識混濁のことを指し、外界の認知は保たれているが、正常よりやや不活発でぼんやりしている状態ですね。

意識の障害とは異なりますが、夢幻状態という概念は、障害された意識状態のなかに、夢のような視覚像が出現する状態のことを言います(かつて患者が「夢の中にいるよう」と表現して、それがそのまま使われている)。

上記の図には載っていませんが、もうろう状態も意識障害の一種であり、ある瞬間において意識する範囲が狭くなり、誤認や錯覚があり、自分を取り巻く状況を広く把握できないため、その場に合わない行動をとってしまうような状態です。

最後にせん妄についてです。

せん妄の特徴を列挙していきましょう。

- ぼんやりして、思考がまとまらなくなり行動も混乱する:

せん妄は軽度ないしは中等度の意識障害による精神症状で、患者は少し眠そうな様子を見せますが話しかけるとちゃんと応答できます。しかし、注意力や集中力は低下し、判断も混乱していて、あとでせん妄の時に体験したことを思い出すことができません。思考もまとまりが悪く、周囲に対して関心が乏しく無気力となり、行動も混乱し動き回ったり、逆に無動になったりします。 - 見当識の障害がある:

いま何日の何時ごろであるか(時間の見当識)、ここはどこであるか(場所の見当識)、目の前にいる人は誰であるか(人物の見当識)といった認識が障害されます。このような見当識障害が、時間・場所・人物に関して一気に、しかも突然に障害されるのはせん妄の特徴です。認知症でも見当識障害が見られますが、この時には時間・場所・人物の見当識の順序でゆっくりと(時には何年もかかって)障害されてゆきます。 - 後で思い出せない:

先述の通り、意識障害があったときのことを後で想起することは困難です。これは意識障害があるために注意の障害があり、そのために記銘できないことも関連していると思われます。意識障害のある時の体験が早期不能であるということは、せん妄の重要な特徴の一つです。 - 幻視と錯視:

主観的な体験としては、対象を間違ったものとして認識する錯視は頻度の高い体験です。薄暗い部屋の隅に植木鉢や人のうずくまった姿に見えるといった体験がしばしばあります。

また、実際には存在しない人や動物が見えるといった幻視体験も見られます。いるはずのない人物が見えるとか、部屋の中に入り込んで座っているといったように訴えられます。また小動物や蛇のようなものが見えることもあります。稀には以上に小さい人物が見える幻視(こびと幻視)もあります。

幻視そのものの体験ではありませんが、確かにそこに人がいるとか、部屋の外に人が経っていて内部を窺っているといった感覚(実体意識性)が体験されることがあります。

そのほか、視覚系の認識の障害として遠方のものがすぐ目の前にあるように思われたり、逆に近くの物が極端に遠方にあるように感じられたりする遠近感の変化が起こることがあります。また、天井が下で、床が上にあるといった上下逆転した感覚が訴えられることもあります。

また、ものの輪郭が鮮やかに浮かび上がって見えると訴えることもあります。例えば、机の輪郭がはっきり浮き上がって見え、しかもその輪郭の線が一定の方向に動くといったように体験されることがあり、これは知覚の変容と呼ばれます。 - 日内変動がある:

せん妄は日内変動があり、1日のうちにも症状の変化があります。たいていは夜間に症状が悪化することが多く、「夜間せん妄」と呼ばれます。夜間は見当識を助ける手掛かりが減るため、症状が悪化することが多いとされています。また、夕暮れ症候群として知られる夕方から夜間にかけての全般的な精神症状の悪化は、せん妄の出現が原因となっていることが少なくありません。 - 活動亢進か活動低下か:

精神運動活動が活発になることが多いのですが、逆に不活発になることもあります。活動低下型のせん妄はそれと気づかれないことも少なくありません。両者が混在して見られることもありますが、活動性は一日のうちでも急速に変化します。 - 脳波など:

脳波検査で徐派が見られることもあります。この脳波変化は意識障害の深さと平行し、原因疾患が異なっても一定のパターンを示すとされています。

ただ、せん妄状態でも実際には脳波異常が見られないこともあります。したがって、脳波に異常が見られないからといってせん妄ではないとまでは言えないということになります。

こうしたせん妄の特徴を踏まえれば、本問の「軽度ないし中等度の意識混濁と、日内変動を伴う錯覚や幻覚、精神運動興奮、注意障害などを特徴とする状態」はせん妄を指していると考えるのが妥当ですね。

以上より、選択肢①、選択肢③、選択肢④および選択肢⑤は不適切と判断でき、選択肢②が適切と判断できます。

なお、こうした「意識障害の種類」を知っていても、実際の見立て場面ではあまり役立つことはありません。

重要なのは、「意識障害の存在を嗅ぎ分ける力」だからです。

こうした「意識障害を嗅ぎ分ける力」を高める知識として、以下の書籍に載っている「軽い意識障害の診方」が役立ちます(本解説の冒頭もこちらからの引用がほとんどです)。

本当に実践で役立つのは、こうした知識や経験の蓄積です。

ちゃんと理解し、実践に活かせるようにしておきましょう。