交感神経が優位になると起こる現象に関する問題です。

「公認心理師 2020-129」で副交感神経に関する問題がありましたが、その交感神経版です(解説内容はほぼ同じでOKでした)。

問107 交感神経が優位になると起こる現象として、適切なものを1つ選べ。

① 血圧の低下

② 消化の抑制

③ 瞳孔の収縮

④ 発汗の抑制

⑤ 気管支の収縮

選択肢の解説

① 血圧の低下

② 消化の抑制

③ 瞳孔の収縮

④ 発汗の抑制

⑤ 気管支の収縮

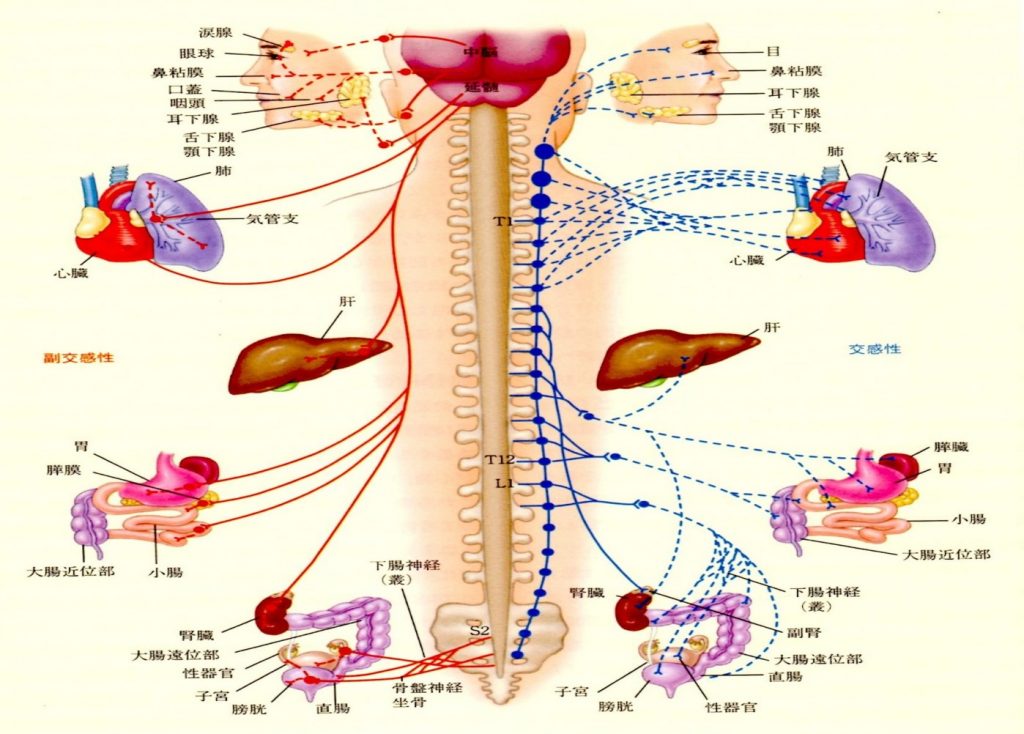

人間の神経系は「中枢神経系」と「末梢神経系」に分類されます。

「中枢神経系」は「脳」と「脊髄」を含み、「末梢神経系」には「体性神経系」と「自律神経系」が含まれます。

中枢神経系は、脳と脊髄にあるすべてのニューロンを含み、正確には大脳・小脳・脳幹・脊髄から構成されています。

これに対して末梢神経系は、脳と脊髄を、身体の他の部分と連結している神経です。

「自律神経系」はさらに「交感神経系」と「副交感神経系」に分かれます。

本問で問われているのは、この「副交感神経系」の働きになりますが、後述するように、交感神経系と副交感神経系は拮抗的であり、互いの作用が反対であることも多いので、ここではまとめて解説していくことにしますね。

まず「体性神経系」ですが、骨格筋を制御し、皮膚、筋肉および各種の感覚受容器から情報を受け取ります。

これに対して「自律神経系」では、内分泌腺及び心臓、血管、胃や腸の内部を含む平滑筋を制御します(顕微鏡で見ると滑らかなので、平滑筋と名付けられました)。

自律神経系は、それが制御する活動の多くが、消化や循環のように自律的あるいは自己制御的で、眠っていても意識がなくても活動し続けるところから名づけられています。

交感神経系は通常、強い興奮状況で活動し、副交感神経は休息時に働き、身体の正常な状態(=極度の興奮状態と植物状態との間のどこかを意味する)は、この2つの神経系のつり合いによって維持されています。

交感神経系はまとまって働くことが多いのが特徴ですが、副交感神経は1回に一つの器官に作用することが多いです。

副交感神経系は消化に従事し、一般に身体資源を保存および保護する機能であって、交感神経系の興奮に伴って起こる現象に比べれば、副交感神経系が優位な方がずっと少ないエネルギーで過ごすことができます。

交感神経系と副交感神経系は、通常は拮抗的に作用しております(以下の図を見れば、交感神経と副交感神経の両方が関わっているものが多いことがわかりますね)。

ただ例外もあり、強い恐怖状況では交感神経系が優位になりますが、恐怖が極度になると失禁という副交感神経系の徴候が生じます。

他にも、男性の性行為では勃起(副交感神経)と射精(交感神経)という状況も見られ、本来は拮抗的でも、複雑な相互作用もあるということですね。

男性が加害者の強制性交では、本来交感神経が優位な状況のはずですが、勃起という副交感神経優位な反応が起こるのは身体の仕組みとして本来ならば生じないはずなのです(だからごく一部の男にしか生じない現象なのかもしれない)。

暴力を振るうときには勃起できないのが生理的に順当なはずですし、射精に至っては交感神経系優位性が副交感神経系優位性と急速に交代しなければならず、それが暴力行為の最中に起こるのは生理学的に理解し難いです。

しかし、そういう男がいるのは事実ですから、古典的な泥棒が侵入してまず排便を行うといいますが、それを似ているかもしれませんね。

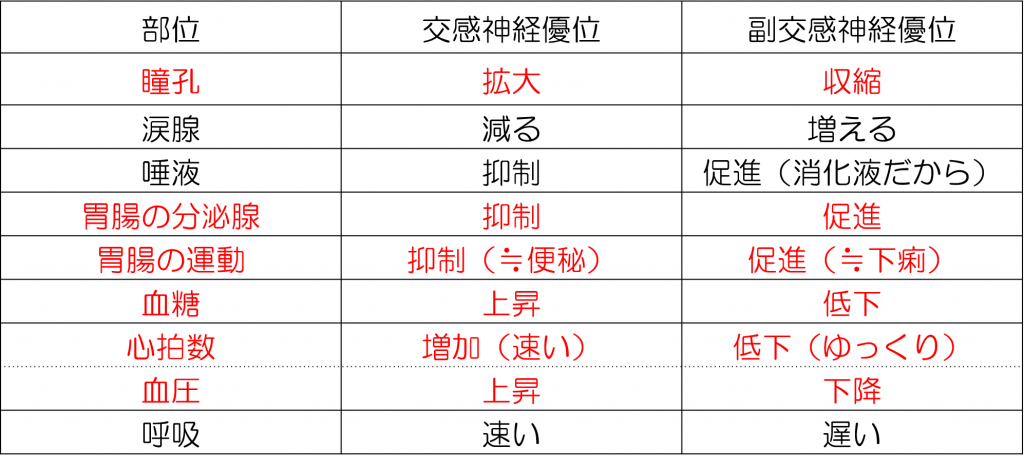

さて、以下は交感神経系が優位な場合と、副交感神経系が優位な場合で、各器官にどのような反応を生じさせるかをまとめたものです。

これらを踏まえて、各選択肢を見ていきましょう。

選択肢①の「血圧の低下」についてです。

活発な活動時は交感神経が優位になり、全身に血液を送るために心臓の鼓動が速くなり、血液を全身に素早く巡らそうとするため血圧も上がります。

血圧が上がるということは「血管が細くなる」ということですよね(川の流れでも、同じ量の水であれば細い川の方が流れが速いですね)。

つまり、血圧の低下は副交感神経が優位になると起こる現象と言えます。

選択肢②の「消化の抑制」ですが、交感神経が優位な状況はとっさの対応が求められるわけですから、「食べ物を消化する」という「その瞬間の生存に不要な」一連の働きは抑制されます。

ですから、交感神経が優位な状況では「胃酸分泌が減少」「消化管運動は抑制」することになるなど、消化活動は抑制的になるものです。

落ち着いた状況(副交感神経優位)では、胃酸の分泌は上昇しますし、消化管運動は亢進しますね。

ストレスがかかると、脳は落ち着かせようとして副交感神経を働かせて胃酸の分泌が増加するので「ストレスで胃が痛い」という現象が生じるわけです。

消化管は口から肛門までを指しますが、活動中(交感神経系優位)に排尿や排便があってはならないので、膀胱の筋肉はゆるみ尿の貯留量が増えたり、肛門括約筋がより締まって大便が出ないようになります。

ですから、消化の抑制は交感神経が優位になると起こる現象と言えます。

選択肢③の「瞳孔の収縮」についてですが、交感神経優位な状況は一種の興奮状態です。

こうした状況では、瞳孔は開いてより多くの視覚情報が脳に入るようになります(まわりの明るさに関係なく生じます)。

また、目がよく見えるように涙の分泌が減ります。

交感神経系が優位な状況とは、とっさの対応が必要な時に備える体制を作るわけですから、細かな情報も見逃さないような身体の状態が形成されるわけです。

逆に休息時(副交感神経が優位な状況)には、瞳孔は縮小することになります。

ですから、瞳孔の収縮は副交感神経が有意なときに起こる現象になります。

選択肢④の「発汗の抑制」ですが、よく「手に汗握る」という表現をしますね。

これは興奮状態で汗が出ることを示していますが、興奮状態とは交感神経優位な状態と言えます。

汗をかく時は、脳の視床下部から汗を出す指令が交感神経に伝えられます。

そして、交感神経からアセチルコリンという発汗を促す物質が分泌され、エクリン汗腺にある受容体に結合し、刺激が伝わるとエクリン汗腺から汗が出てきます。

このように、発汗の抑制は副交感神経が優位なときに起こる現象と言えます。

選択肢⑤の「気管支の収縮」ですが、交感神経が優位な場合は呼吸は速くなります。

つまり、交感神経のはたらきが強くなると気管支が拡がり(呼吸がしやすくなる)、副交感神経のはたらきが強くなると収縮、つまり気道が狭くなります(眠っているときなどがそれにあたります。 寝る前や起床時にせきが出やすいのはこのためです)。

一般に緊張したり興奮したりすると、呼吸が大きく、荒くなりますよね。

これはこれは、少しでも多くの酸素を取り込もうとしているからなのです。

ですから、気管支の収縮は副交感神経が優位なときに起こる現象と言えます。

このように見てみると、大雑把に言えば、交感神経は「その瞬間を生きる」という役割を担っているように見え、副交感神経は「種の保存」のイメージに近い働きをしているように捉えることができそうです。

実際はこれらが拮抗的に働いていますから、いずれの方向に極端に傾くことなくバランスを取って生体を維持させているということですね。

上記の通り、選択肢①、選択肢③、選択肢④および選択肢⑤が副交感神経系が優位な状態であると判断でき、除外することになります。

対して、選択肢②が交感神経系が優位な状態と判断でき、こちらを選択することになります。。