子どもに多くみられる細菌が原因で起こる感染症を選択する問題です。

耳にしたことのある感染症ばかりですが、その原因は何かをしっかり把握しておかないと解けない内容になっていますね。

問100 子どもに多くみられ、細菌が原因で起こる感染症として、正しいものを1つ選べ。

① 風疹

② とびひ

③ はしか

④ 手足口病

⑤ 水ぼうそう

選択肢の解説

① 風疹

③ はしか

④ 手足口病

⑤ 水ぼうそう

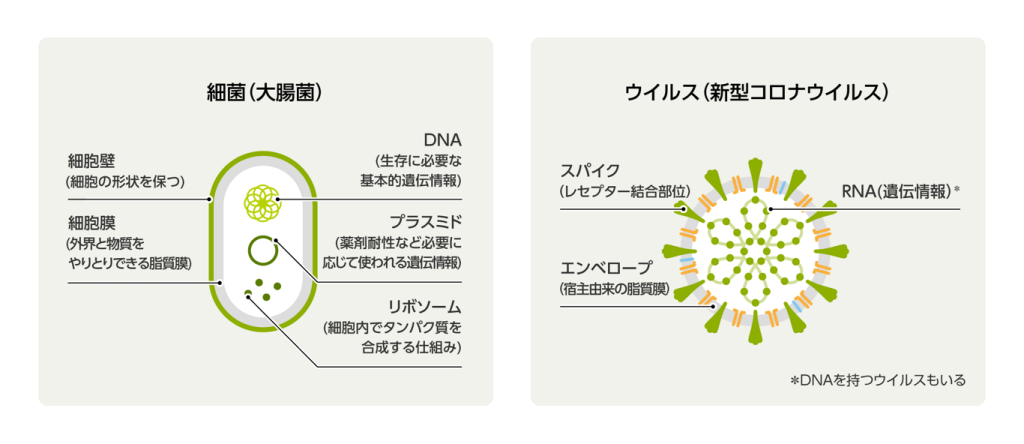

まず本問では「細菌が原因で起こる感染症」とありますが、この「細菌」とよく聞く「ウイルス」の違いについて述べておきましょう。

細菌は、細胞壁、細胞膜、DNAや各種タンパク質などで構成され、一般的に生物の基本単位である細胞構造をしています。

一方ウイルスは細胞構造は有しておらず、遺伝情報であるDNA・RNAがウイルス内部に保持されているのが一般的な構造です。

細菌の大きさは約1μm(マイクロメートル 1mmの1/1000の単位)~約10μmで、顕微鏡で見ることができます。

対してウイルスは、細菌のおよそ1/1000~1/100の大きさで、μmの更に1/1000の単位、nm(ナノメートル)が用いられます。ウイルスは電子顕微鏡を使わなければ見ることはできません。

細菌は適切な環境と栄養、水さえあれば自律増殖が可能ですが、ウイルスは遺伝子は持っていますが、細菌と違い細胞分裂に必要な成分を作る仕組みがないため、自律増殖することができません。

細菌は生物として生きて増えるものなので、例えば抗生物質など生存・増殖を抑える薬剤が効きますが、ウイルスは生物よりも物質に近いので抗生物質が効きません。

一方で、次亜塩素酸ナトリウムの様に構造を破壊する特徴がある薬剤はどちらに対しても効果が期待できます。

こうした違いを踏まえて、各選択肢を見ていきましょう。

選択肢①の風疹は、風疹ウイルスによって引き起こされる急性の風疹ウイルスによっておこる急性の発疹性感染症で、風疹への免疫がない集団において、1人の風疹患者から5~7人にうつす強い感染力を有します。

症状は不顕性感染(感染症状を示さない)から、重篤な合併症併発まで幅広く、特に成人で発症した場合、高熱や発疹が長く続いたり、関節痛を認めるなど、小児より重症化することがあります。

感染すると約2~3週間後に発熱や発疹、リンパ節の腫れなどの症状が現れます。

風疹の症状は、子どもでは比較的軽いのですが、まれに脳炎、血小板減少性紫斑病などの合併症が、2,000人~5,000人に1人くらいの割合で発生することがあります。

また、大人がかかると、発熱や発疹の期間が子どもに比べて長く、関節痛がひどいことが多いとされています(風疹は風しん予防接種を受けたことがない人、今までに風しんにかかったことがない人がかかりやすく、1995年以前は風しんが定期接種として導入されていなかったため、これ以前の年代では免疫を持っていない人が多いことが分かっています。)。

風疹に対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの女性が風疹ウイルスに感染すると、眼や心臓、耳等に障害をもつ(先天性風しん症候群)子どもが出生することがあります(妊娠1ヶ月でかかった場合50%以上、妊娠2ヶ月の場合は35%などとされています)。

妊娠中の女性は予防接種が受けられないため、特に流行地域においては、抗体を持たない又は抗体価の低い妊婦は、風疹が発生している地域では、可能な限り不要不急の外出を避け、やむを得ず外出をする際には可能な限り人混みを避けるなど、風疹にかからないように注意することが大切です。

続いて、選択肢②のはしか(麻しん)についてです。

麻しんは、麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症として知られています。

麻しんウイルスの感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播し、その感染力は非常に強いと言われています。

免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症し、一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。

麻しんは、過去の推移を見ると、平成19・20年に10~20代を中心に大きな流行がみられましたが、平成20年より5年間、中学1年相当、高校3年相当の年代に2回目の麻しんワクチン接種を受ける機会を設けたことなどで、平成21年以降10~20代の患者数は激減しました。

また、平成22年11月以降のウイルス分離・検出状況については、海外由来型のみ認めており、

平成19・20年に国内で大流行の原因となった遺伝子型D5は認めておりません。

平成27年3月27日、世界保健機関西太平洋地域事務局により、日本が麻しんの排除状態にあることが認定されました。

かつては毎年春から初夏にかけて流行が見られていましたが、排除後は、海外からの輸入例と、輸入例からの感染事例のみを認める状況となっています。

感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れ、2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。

肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われており、死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。

その他の合併症として、10万人に1人程度と頻度は高くないものの、麻しんウイルスに感染後、特に学童期に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)と呼ばれる中枢神経疾患を発症することもあります。

次は選択肢④の手足口病です。

手足口病は、口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る、ウイルスの感染によって起こる感染症であり、子どもを中心に、主に夏に流行します。

感染症発生動向調査によると、例年、報告数の90%前後を5歳以下の乳幼児が占めています。

病気の原因となるウイルスは、主にコクサッキーウイルスA6、A16、エンテロウイルス71(EV71)で、その他、コクサッキーウイルスA10などが原因になることもあります。

感染経路は、飛沫感染、接触感染、糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが口に入って感染すること)が知られています。

特に、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは、子ども達同士の生活距離が近く、濃厚な接触が生じやすい環境であることや、衛生観念がまだ発達していないことから、施設の中で手足口病の患者が発生した場合には、集団感染が起こりやすいため、注意が必要です。

また、乳幼児では原因となるウイルスに感染した経験のない者の割合が高いため、感染した子どもの多くが発病します。

感染してから3~5日後に、口の中、手のひら、足底や足背などに2~3mmの水疱性発疹が出ます。

発熱は約3分の1にみられますが、あまり高くならないことがほとんどであり、高熱が続くことは通常はありません。

ほとんどの発病者は、数日間のうちに治る病気です。

しかし、まれですが、髄膜炎、小脳失調症、脳炎などの中枢神経系の合併症のほか、心筋炎、神経原性肺水腫、急性弛緩性麻痺など、さまざまな症状が出ることがあります(特にEV71に感染した場合には、他のウイルスによる手足口病と比べて、中枢神経系の合併症を引き起こす割合が高いことが明らかとなっています)。

また、手足口病の典型的な症状がみられずに重症になることもありますので、注意が必要です。

なお、近年、コクサッキーウイルスA6感染により手足口病の症状が消失してから、1か月以内に、一時的に手足の爪の脱落を伴う症例も報告されていますが、自然に治るとされています。

選択肢⑤の水ぼうそう(水痘)についてです。

水ぼうそうは、水痘帯状疱疹ウイルスというウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。

空気感染、飛沫感染、接触感染により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度と言われています。

発疹の発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発疹は紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。

一部は重症化し、近年の統計によれば、我が国では水痘は年間100万人程度が発症し、4,000人程度が入院、20人程度が死亡していると推定されています。

水ぼうそうは主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めると言われています。

小児における重症化は、熱性痙攣、肺炎、気管支炎等の合併症によるものです。

成人での水痘も稀に見られますが、成人に水痘が発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いと言われています。

なお、水ぼうそうにかかって体中で増えたウイルスは、治っても体内から消えてしまうのではなく、息を潜めるように、その人の神経細胞の中で静かに生き続けています。

そして、その人の免疫力が下がった時に、知覚神経(痛みを感じる神経)を傷つけながら伝わって、再び皮膚に出る(すなわち、帯状疱疹を起こす)ことになります。

本問の正誤判断で重要になるのは、冒頭でも説明した「ウイルス」と「細菌」の違いです。

こちらで挙げたものは(というか、本問で挙げられている感染症は)、子どもに多く見られるという特徴は比較的共通していますが(風疹は正確には違うけど)、原因は最近ではなくウイルスになります。

ですから、ここで挙げた選択肢は「細菌が原因で起こる感染症」ではないことがわかります。

よって、選択肢①、選択肢③、選択肢④および選択肢⑤は誤りと判断できます。

② とびひ

とびひ(伝染性膿痂疹)とは、皮膚に細菌が感染することで起こる皮膚の病気です。

湿疹や虫刺されなどを掻きこわした部位に細菌が感染し、そこから「飛び火」するかのように周辺や離れた部位に症状が広がります(つまり「とびひ」とは民間で言われる俗名で、皮膚科の正式病名は伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)と言います)。

ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌(溶連菌と略します)などが原因菌であり(これらの細菌はめずらしい存在ではなく、健康な人の皮膚上や鼻の中、のどなどによくいる「常在菌」と呼ばれる菌)、あせも・虫刺され・湿疹などをひっかいたり、転んでできた傷に二次感染を起してとびひになります。

また、鼻孔の入り口には様々な細菌が常在しているため、幼児・小児で鼻を触るくせがあると、鼻の周囲からとびひが始まったり、その手であせもや虫刺されなどをひっかくことでとびひになってしまいます。

とびひには、水ぶくれができるタイプ(水疱性膿痂疹:すいほうせいのうかしん)と、かさぶたができるタイプ(痂皮性膿痂疹:かひせいのうかしん)の2つがあり、それぞれ特徴が異なります。

水ぶくれができるタイプでは、最初に赤み、かゆみを伴う水ぶくれができ、それが破れてただれ(びらん)が起こり、夏に多く発生します。

水ぶくれの中身を触った手で別の部位を触ることで病変があちこちに広がり、夏季を中心に、赤ちゃんや子どもによくみられます。

鼻の穴を頻繁に触ることで鼻の周囲にできることもあります。

かさぶたができるタイプは、季節を問わず発生し、赤みから始まり、小さな膿疱(膿のたまった水ぶくれ)ができ、それがやぶれてただれ、厚いかさぶたができます。

時に発熱やリンパ節の腫れ、のどの痛みなどの症状が出ることもあります。

人から人へうつるため、保育園や幼稚園などでの集団発生が多いことも特徴です。

とびひは、夏場、子どもに多い皮膚病になります(上記の水ぶくれタイプですね)。

好発年齢は、 1~6歳の乳幼児で夏(6月~10月)に多く発生する傾向があり、アトピー性皮膚炎や乾燥肌の人はかかりやすい傾向があります。

互いに触れ合って遊ぶ機会の多い幼児・小児に多くなるのは自然と言えば自然ですね。

以上のように、とびひは「子どもに多くみられ、細菌が原因で起こる感染症」であると言えます。

よって、選択肢②が正しいと判断できます。