色覚の反対色過程と関連するものを選択する問題です。

「反対色過程ってなに?」という状態の人も多かったのではないかと思います。

私もその一人です。

問84 色覚の反対色過程と関連するものとして、最も適切なものを1つ選べ。

① 中心窩の存在

② 色の残効の生起

③ 桿体細胞の存在

④ 色の恒常性の成立

⑤ 二色型色覚者の存在

解答のポイント

色覚の成立機序を説明するモデルについて把握している。

選択肢の解説

② 色の残効の生起

ここではまず、色覚の成立機序として3つのモデルを紹介していきましょう。

この3つとは「3色説」「反対色説」「段階説」になります。

「3色説」とは、視覚系に赤・緑・青に感度が高い3種類の組織があり、これらの反応の強弱によってあらゆる色感覚が決定されるという説です。

19世紀の初めYoungによって提唱され、その後、Helmholtzにより体系化されたことから「Young-Helmholtzの3色説」として知られています。

3色説は、赤・緑・青の3原色を適量に混合することによって、すべての色と色合わせが可能であるという等色法(色合わせ法)の結果に基づいています。

3色説で想定された3つの組織は、それぞれ長・中・短波長に極大吸収波長がある視物質をもつ、赤錐体・緑錐体・青錐体にあたります。

3色説に対して、Heringは色の見えに重点をおき、赤と緑、黄と青、白と黒の3対の反対色からなる3種の物質が存在し、これら3物質の分解、合成によってすべての色感覚が生まれるという「Heringの反対色説」があります。

反対色説では、①色には赤・黄・緑・青という4つの混じり気のない純粋な色、つまり「ユニーク色相」が存在すること、②「赤と緑」および「黄と青」はそれぞれ反対色の関係にあり、お互い同時に感じることはできないこと、つまり、赤緑色や青黄色は存在しないこと、③ユニーク色以外の色は、「赤と黄」および「緑と青」の混合によって表されること、が基本となっています。

すなわち、網膜にはそれぞれの基になる「黒-白物質」「青-黄物質」「緑-赤物質」の3種類の視物質が存在し、その網膜視物質が光化学反応を起こすことによって前記6個の感覚が生じると仮定したわけです。

なお、色残像(補色残像:色の残効)という現象はこの反対色説によって説明することができ、それが反対色説の根拠の1つとなっています。

色残像とは、特定の色を長時間観察した後、無色の対象をながめると、観察した色の補色(赤に対する緑、青に対する黄)が比較的持続して知覚される現象のことです。

ヘリングは、それぞれ共通点がない青・緑・黄・赤の色相を4原色とし、それぞれの反対色が残像(補色残像:色の残効)を生みだすことであらゆる色を認識できるとしたわけです。

この現象は先述の3色説では説明できず、反対色説による説明が必要になります。

これまで3色説、反対色説について述べましたが、3色説では色の見えを説明することができず、反対色では視細胞の視物質レベルの説明には不向きでした。

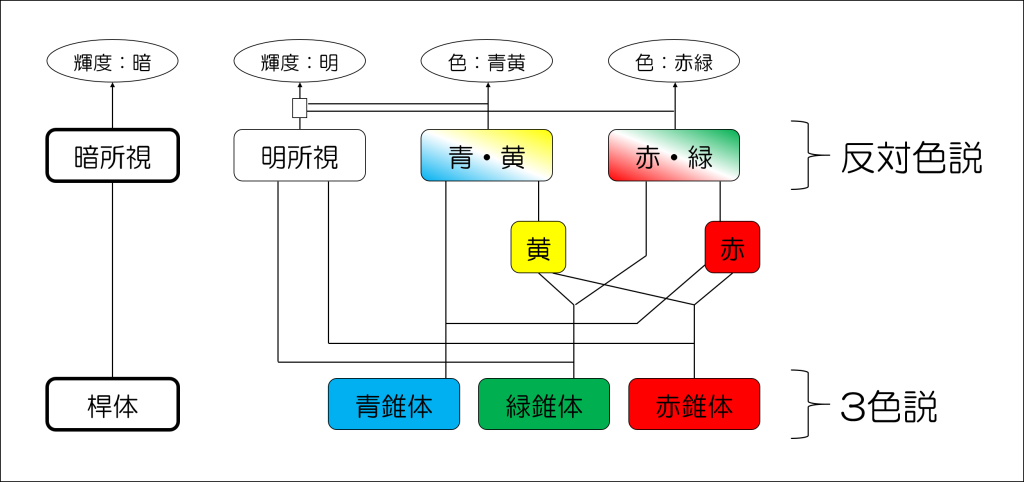

これを解決したのが「段階説」であり、視細胞の視物質レベルに3色説、視細胞からの伝達過程に反対色説が採用されました。

視細胞の視物質レベルでは桿体と赤・緑・青錐体が存在し、視細胞からの情報伝達レベルでは桿体と錐体由来の輝度(明暗)チャンネルと青黄と赤緑の反対チャンネルからなる色チャンネルが想定されました。

つまり、色に関する情報は「青と黄」および「赤と緑」の2対の反対色応答として視覚中枢に伝達されます。

すなわち、元来対立する色覚理論と考えられていた3色説と反対色説を統合したというわけで、3色説的処理過程が反対色説的処理過程に出力を送るという形での処理過程の階層性がこの理論の特徴になります。

まとめると、網膜には可視光域(400mm~700mm)のうち、短波長・中波長・長波長にそれぞれ吸収波長域がある青・緑・赤錐体細胞が光受容器として存在し、錐体細胞からの出力を受けて、「青-黄」「赤-緑」に対する神経回路が備わっていることが生理学的に明らかになり、3色説と反対色説のいずれもが正しいことがわかってきたということになります。

網膜の錐体の段階では3色説的な処理がなされること、そして、それ以降、遅くとも網膜神経節細胞の段階では反対色説的な処理がなされることが実証されており、現在提案されているほぼすべての色覚理論は段階説とよぶことができます。

以上、3つの代表的な色覚モデルを提示しましたが、反対色説の根拠となっている現象として「色の残効」があることがわかりますね。

よって、選択肢②が適切と判断できます

① 中心窩の存在

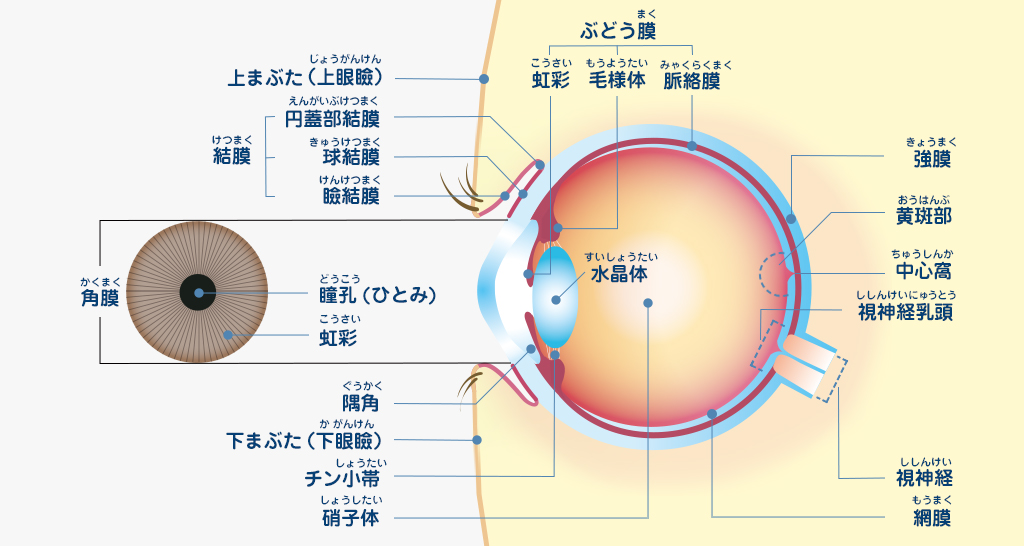

眼球の最も内側にある網膜は、1億個以上の視細胞が、0.2~0.5ミリメートルの薄い膜を作っています。

網膜は明暗や色覚をとらえるので、ものを見るために最も大事な部分で、とても柔らかく剥がれやすい膜とされています(網膜剥離ってよく聞きますよね)。

網膜の中でも特殊な機能を司っている、黄斑、中心窩、視神経乳頭について、少し詳しく解説しましょう。

黄斑は、瞳孔から眼底を覗いたときの正面にあたり、周辺の網膜よりもやや濃い黄色に見える部分を黄斑といいます(黄色に見えるから黄斑と呼ぶわけです)。

網膜に広がっている光を感じとる細胞(視細胞)には、暗い所で弱い光でも敏感に反応する杵体細胞と、明るい所で細かい物を見分けたり、色を識別する(色覚を有する:色素であるオプシンを有しているので色覚を可能にする)錐体細胞という2種類があり、黄斑には錐体細胞が集中しています。

中心窩は、黄斑の真ん中にあたり、周辺の網膜より少し薄くなっている一点を中心窩といい、そこには錐体細胞が密集しているほかは血管もなく、視力が最も敏感な一点です。

先述の通り、中心窩に集中している錐体細胞には色覚を可能にするという機能がありますが、桿体細胞は存在しないので低光量には反応しません。

中心窩は魚類、爬虫類、鳥類にも存在しますが、哺乳類の中で中心窩を持つのは真猿亜目の霊長類のみなので、他の霊長類に比べて人間の色覚が特に優れている所以と言えます。

中心窩は領域にすると網膜の1%にも満たないが、脳の視覚皮質での面積は50%以上にもなります。

視神経乳頭は、黄斑よりも少し内側(鼻側)の眼底にあり、網膜上の視細胞につながっている神経線維が、集まっているところです。

網膜で受けた光の情報は、ここから眼球を出て脳へ送られ映像となります。

以上のように、中心窩は色覚を有する錐体細胞が集中しているという点から、色覚において重要な箇所であることがわかりますね。

一方で、中心窩が色の反対色説に関わるということは認められていません。

よって、選択肢①は不適切と判断できます。

③ 桿体細胞の存在

先述の通り、錐体細胞には明るい所で細かい物を見分けたり、色を識別する(色覚を有する:色素であるオプシンを有しているので色覚を可能にする)という機能があり、桿体細胞には暗い所で弱い光でも敏感に反応するという機能があります。

ですから、色覚の理論モデルの中で、主に論じられるのが錐体細胞の機能であって、桿体細胞については暗所での輝度の知覚について述べられるに限ります。

参考のため、他選択肢でも述べた段階説の色覚モデルを図で示しておきましょう。

このように、桿体細胞の機能は色覚という側面から見れば大きくないことがわかりますね。

よって、選択肢③は不適切と判断できます。

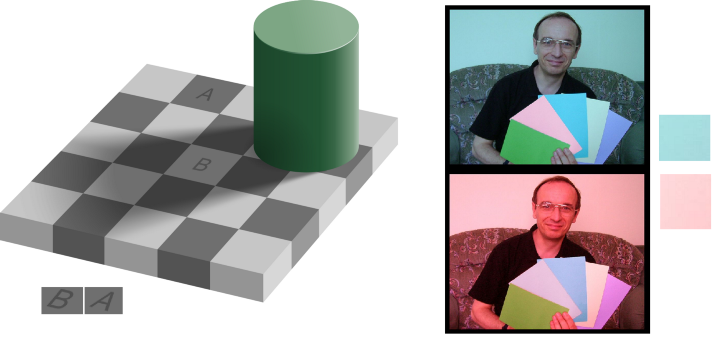

④ 色の恒常性の成立

物体から人間の眼に入射する光の分光分布は、照明光の分光分布とその物体の分光反射率によって決まるので、照明光の分光分布が変化すれば、その物体から人間の眼に入射する光の分光分布も変化するはずです。

しかし、そのような照明の変化にも関わらず、その物体の色の見えはそれほど変化するようには感じられないことが多いです。

これは、物理的な変化によって知覚に及ぼされる変化を抑えようとする恒常現象の一種であり、色の恒常あるいは色の恒常性と呼ばれています。

例えば、赤いイチゴが青い照明の下で見ても赤く感じられるという事態を指します。

この色の恒常性は、知覚の恒常性の一種であり、他には大きさの恒常性、形の恒常性、明るさの恒常性などがあります。

こうした恒常性の存在によって、われわれは照明条件の変化が生じても、色知覚は比較的恒常に保たれることになります。

色の恒常性を説明する理論として有名なものに、Land&McCannによって1971年に提唱されたレティネックス理論があります(レティネックス:retinexとは、「retina:網膜」と「cortex:皮質」を合わせた造語で、この理論プロセスには網膜と脳の両方が関係していることを示している)。

もともとこの理論は、白・灰・黒からなる無彩色の色のパターンからなる物体の明度が、照明光の強度の変化に対して不変に知覚される現象(明るさの恒常性)を説明するものであり、隣接する領域の輝度比を主とする考え方に基づいています。

これを3つの色成分(赤、緑、青)に分解した後の強度分布を示す2次元画像に対して適用することで色の恒常性の理論として提案されており、映像の画質改善などの技術に多く適用されています。

ただし、レティネックス理論では照明光による鋭いエッジを持つ影が画面内に存在しないこと、白色面が画像中に必ず存在することなどを前提としていますから、この理論による色の恒常性の説明には限界があると指摘されています。

また、von Kriesの色順応仮説もあります。

これは照明光に対して視覚系が感度を変えて照明光の変化の成分を打ち消す現象で、照明光の分光エネルギーは網膜内の青・緑・赤錐体で受容され、3種類の色応答に変換されることは前述の通りです。

このそれぞれの錐体が、例えば、現在刺激されている量に応じて感度を低下させる、といった現象を指します。

しかし、有彩色に関してはこれだけでは色の恒常性現象を説明することができず、また、照明光が瞬間的に切り替わったときにも生ずる色恒常性を説明することが出来ないので、色順応以外の瞬時的な視覚情報処理が必要であることが指摘されています。

以上のように、色の恒常性が成立する理論としては様々なものが提示されていますが、特に3色説と関連がありそうな順応説に関しても、それだけでは色の恒常性を説明しきれないことが証明されています。

また、反対色説との関連での論理は見受けられませんでした。

よって、選択肢④は不適切と判断できます。

⑤ 二色型色覚者の存在

まず先天性色覚異常の種類について述べておきましょう。

- 異常3色覚

1型3色覚(=第1色弱):赤の要素の鈍いもの

2型3色覚(=第2色弱):緑の要素の鈍いもの

3型3色覚(=第3色弱):青の要素の鈍いもの - 2色色覚

1型2色覚(=第1色盲):赤要素が欠損しているもの

2型2色覚(=第2色盲):緑要素が欠損しているもの

3型2色覚(=第3色盲):青要素が欠損しているもの - 1色覚(=全色盲)

杆体1色覚:錐体の機能をまったく欠き、多くは中心暗点を示す。視力は0.1以下で、昼盲、眼振、差明などを訴える。

錐体1色盲:きわめてまれ。

これに対して、後天色覚異常についても述べていきましょう。

後天色覚異常では、網膜、視神経、視路の疾患で色覚異常が生じます。

後天色覚異常の特徴としては、①色覚の異常を自覚することが多い、②通常他の視機能異常を伴って出現し、片眼性も多い、③異常の程度は原疾患の経過により変化する、が挙げられます。

障害部位と色覚異常型との関連としては…

- 網膜・脈絡膜疾患:青・黄異常

- 視神経疾患:赤・緑異常、または全色相の混同

- 中枢疾患:赤・緑異常、または全色相の混同

…となっています。

本選択肢における「二色型色覚者」とは、先天性色覚異常の2色色覚と称されている状態を指すと考えられます。

二色型色覚とは、上記にもある通り錐体細胞を2種類持つ色覚能力のことであり、三色覚と比較して、3つのうちどれかがない(あるいは充分に機能していない)ため、何らかの色の識別ができなかったり、苦手であったりします。

なお、一般にヒト以外の多くの哺乳類が持つ色覚であり、ヒトの三色覚より色の区別が苦手なものの、ある程度の判別は可能とされています。

この色覚異常の説明を兼ね備えているのが「Young-Helmholtzの3色説」です。

段階説での説明でもあるように、3色説は主に眼球内の網膜、特に各色の波長の受容器としての錐体細胞との関連が深いです。

青・緑・赤を受容する錐体細胞がそれぞれあるわけですが、これらのいずれか1つが機能しない状態が「二色型色覚者」です。

ですから、主に網膜の錐体細胞の機能を前提として唱えられた「Young-Helmholtzの3色説」が「二色型色覚者」の説明理論として見なしてよいでしょう。

こちらにもある通り、「二色型色覚者」は3色説で説明されていますね。

以上より、選択肢⑤は不適切と判断できます。