子どもの問題行動と、その変化をどういう要因と見なすか、に関する問題です。

発達に関する概念とそれらが年齢横断的にどういう変化を辿るのかを理解しておくことが重要ですね。

問61 5歳の男児A、幼稚園児。Aが4歳のときに、おやつが準備されるのを待てずに手が出てしまう、1歳下の弟とのきょうだいげんかが激しいといったことを母親が心配し、教育センターの公認心理師に相談するために来所した。Aには、母子関係の問題や発達的なつまずきはみられなかったため、月に1度の相談で経過をみていたところ、5歳の誕生日を過ぎた頃から、弟とのけんかが減った。おやつもすぐに食べずに待てるようになったとのことである。

Aの状態の背景に考えられる心理的発達として、最も適切なものを1つ選べ。

① 共同注意

② 自己抑制

③ 脱中心化

④ メタ認知

⑤ アタッチメント

解答のポイント

事例で問題となっている点が発達上のどういう機能に基づいたものか理解できる。

その機能がどの発達段階で伸びるか理解している。

選択肢の解説

① 共同注意

共同注意に関しては「公認心理師 2019-108」にてかなり詳しく述べていますので、こちらを参照にしつつ解説していきます。

養育者が乳児が注視しているものに視線を向けること、そしてそれを重ねていくことで乳児も養育者の視線を辿って注意を向けるようになります。

これは互いが興味関心を持っているものを共有するという現象であり、発達心理学において「共同注意」と呼ばれています。

共同注意は「対象に対する注意を他者と共有する」現象であり、社会的コミュニケーション発達上重要な意味をもつと考えられています。

ブルーナーは乳幼児の共同注意行動に2つの段階があることを示しました。

- 第1段階:2ヶ月頃の乳児が大人と視線を合わせる行動。この段階では、外界と関わるやり方として、大人と視線を合わせたりして関わる子ども―大人のやりとり(二項関係)と、モノと関わる子ども―モノのやりとり(二項関係)しかもっていない。

- 第2段階:9~10ヶ月では、例えば大人が指さした対象(犬)を子どもも一緒に見るといった、外界の対象への注意を相手と共有する行動がみられるようになる。第1段階が乳児と大人という2者間の注意共有であったのに対し(二項関係)、第2段階では、自分-対象-他者の3者間での注意のやりとりが可能になる(三項関係)。

トマセロは、9~10ヶ月頃の子どもは大人と同じ対象に注意を向けるだけだが、12ヶ月頃になると対象を指さした後、大人を振り返ってその対象を見ているかどうかを確認する行動が出現するとし、これを他者の意図を理解した行動と指摘しました。

また共同注意の発達は意図的行為主体としての他者理解の過程を示すものでもあるとし、その発達的変化を以下の通り、3つの段階に分類・記述されています。

- 対面的共同注意:生後2か月から半年の間に最も顕著に出現する。この時期には乳児の視線が他者の顔、とりわけ目をしっかりとらえ、更に社会的微笑の出現が明確になってくる。この乳児が他者と視線をしっかり合わせる状態を「2者の視線が出会う単純な共同注意」と呼び、共同注意の原型的形態と見なされている。

- 支持的共同注意:乳児と他者のいずれかが相手の視線を追跡して同じ方向を見たり、そこに存在する対象物を注目したりするときに生じる。このタイプの共同注意では、他者と同じ方向や対象物を見ていることに乳児が気づいているかは不明である。Butterworthらはこの誰かほかの人が見ているところを見ることを視覚的共同注意と呼んでいる。この共同注意は6か月頃より出現する。

更に乳児があるものを凝視したときに、養育者がそれに気づき、その対象物に視線を向けるように作用する。これにより養育者は乳児の対象物に対する意図を感じ取り、それに促されるように一定の行動、例えば、対象物を見せたり動かしたり、手に持たせようとしたり、感情表現に合わせるようにするなど。このような行動は、乳児に対して対象物を目立たせ、母親自身や母親自身とのコミュニケーションチャンネルを浮かび上がらせ、乳児がそれに気づきやすくする方向に働く。このような母親の与える様々な情報に基づいた共同注意を支持的共同注意と呼んでいる。 - 意図共有的共同注意:生後9~12か月頃より乳児の共同注意に新たな質的変化が生じる。乳児は自分、大人、そしてこの両者が注意を共有する第三の対象物から三項関係をより緊密なものにし、参照的な相互作用に関わりだす。例えば乳児は自分の視線を柔軟に調整しながら、大人が見ているところを確実に見始める。子どもは自分の注意を対象物と大人にしっかり配分させながら共同注意をしている。そこには大人による乳児の意図理解と同時に、乳児による大人の意図理解がある。こうした他者への注意の配分を明確に伴う共同注意行動を「意図共有的共同注意」と呼ぶ。ここで共同注意が一応完成したと言える。これらによって視線追跡、社会的参照、模倣学習といったことが可能になる。さらにこの時期に身振りを使って、自分が関心を持った対象に大人の注意や行動を誘導しようとし始める。指さしの出現である。

このように、三項関係を表す共同注意行動には、指さし(見てほしいものを指差す)、参照視(既知の物を目にした場合にも母親の方を見る)、社会的参照(対象に対する評価を大人の表情などを見て参考にする)などがあります。

また、12ヶ月に出現する対象を含んだ社会的行動の中に、物を他者に見せる、または、手渡しをする行為が含まれることについては多くの研究報告があります。

12ヶ月に現れる提示・手渡しはその前後に出現する指さし理解と指さし産出の中間に位置しており、両者の発達的連鎖を橋渡しする役割を担っているのではないかとも考えられています。

指さしを含め、こうした手渡し・提示という行為については、子どもが自らの行動で他者の注意を自分の興味対象へと巻き込むための行動とされています。

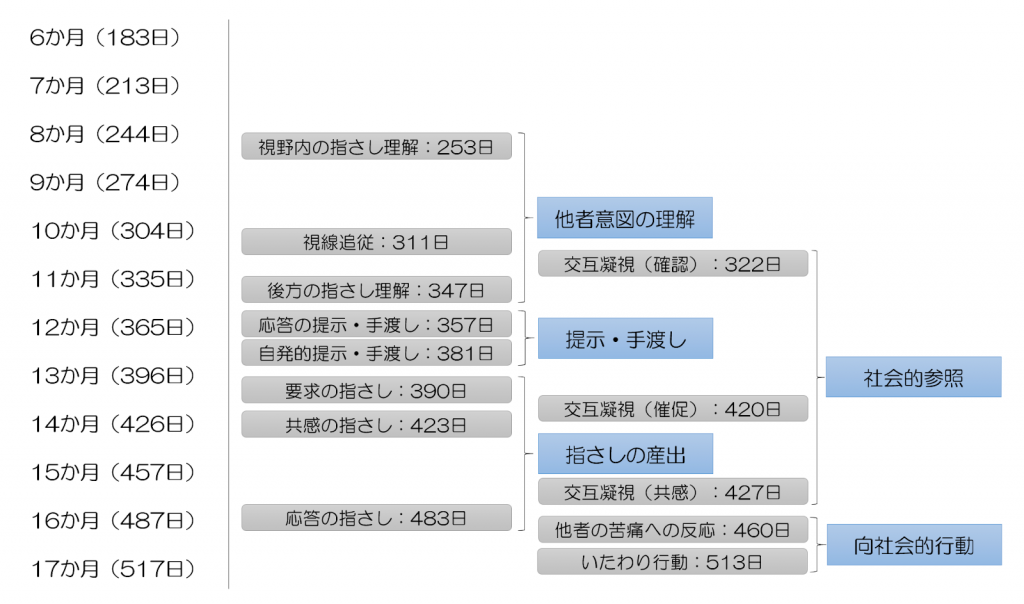

共同注意の関連行動は以下の図の通りです。

共同注意との関連では、こうした行動が生じるとされています。

上記の通り、関連行動としては幅広く示されていますが、共同注意が重要なテーマになってくるのは2か月~12か月であることがわかりますね(共同注意の完成自体は12か月とされている)。

本事例の対象となっている男児Aは5歳ですから、共同注意のテーマとは離れた年齢であると言えます。

仮に発達が遅かったとしても「弟とのけんかが減った」「おやつもすぐに食べずに待てるようになった」ということが共同注意との関連で起こったと見るのは無理があることは明白ですね。

以上より、選択肢①は不適切と判断できます。

② 自己抑制

状況に応じて、自己の情動や行動を制御する機能のことを「自己制御機能」と呼びます。

自己制御機能は、人が社会の中で生活していく上で、児童期以降ますます重要な自己の一側面となり、その研究もさまざまな角度からなされています。

日本では柏木(1988)が、自己制御において「集団場面で自分の欲求や行動を抑制、制止しなければならないとき、それを抑制する」という自己抑制的側面だけでなく、「自分の欲求や意志を明確に持ち、これを他人や集団の前で表現し主張する」という自己主張的側面も重要であることを指摘して以来、自己抑制と自己主張の2側面からの研究が中心となっています。

この両側面のバランスのとれた自己制御能力の発達が、実際の向社会的行動と関連することが実証されているわけですが、本選択肢の「自己抑制」は、おそらくこの「自己制御機能」の一側面である「自己抑制的側面」を指していると考えられます。

以下では、自己制御に関して述べていきましょう。

自己制御とは、外界の認知や将来の結果の予期に基づいて、環境に適応するように自己の行動を統制することを指します(セルフコントロールとも呼ばれる)。

「将来のより大きな成果のために、自己の衝動や感情をコントロールし、目先の欲求を辛抱する能力」などともされていますね。

効果的な自己制御には、自己の行動を評価し変化させる基準(目標)、制御すべき行動に注意を向けること(自己モニタリング)、現状を基準に合致させようとする動機づけが必要とされています。

自己制御する能力が低い者の特徴として、欲望や感情が抑えにくい、計画的な行動が苦手である、衝動性が高く遅延された大きな報酬よりも目の前の小さな報酬を求めやすいこと等が挙げられます。

こうした自己制御に関する実験として「マシュマロテスト」が有名で、これはスタンフォード大学のMischelが行った著名な実験であり、子ども時代の自制心と将来の社会的成果の関連性を調査したものになります。

主な実験内容は以下の通りです。

- 被験者である子どもは、気が散るようなものが何もない机と椅子だけの部屋に通され、椅子に座るよう言われます。

- その机の上には皿があり、マシュマロが一個載っていて、実験者は「私はちょっと用がある。それはあなたにあげるけど、私が戻ってくるまで15分の間食べるのを我慢してたら、マシュマロをもう一つあげる。私がいない間にそれを食べたら、二つ目はなしだよ」と伝えて部屋を出ていきます。

- その間の子どもたちの行動は、隠しカメラで記録されていました。1人だけ部屋に残された子どもたちは、目を塞いでマシュマロを見ないようにする、自分の髪を引っ張ったり、机を蹴ったり、ぬいぐるみをなでるようにマシュマロをなでたり匂いを嗅いだりして目の前の誘惑に抵抗しました。

- 映像を分析した結果、マシュマロを見つめたり、触ったりする子どもは結局食べてしまう率が高いこと、我慢できた子どもは目をそらしたり、後ろを向いたりして、むしろマシュマロから注意を逸らそうとする傾向があることが観察されました。

- すぐ手を出してマシュマロを食べた子供は少なかったが、最後まで我慢し通して2個目のマシュマロを手に入れた子どもは、1/3ほどでした。

こうした実験結果を得たわけですが、重要なのはその後になります。

上記は1970年に行われた実験ですが、1988年に行われた追跡調査の結果、就学前における自制心の有無は十数年を経た後も持続していること、またマシュマロを食べなかった子どもと食べた子どもをグループにした場合、マシュマロを食べなかったグループが周囲からより優秀と評価されていること、さらに両グループ間では大学進学適性試験の点数では平均210ポイントの相違が認められるというものでした。

ミシェルはこの実験から、幼児期においてはIQより、自制心の強さのほうが将来の学習効果にはるかに大きく影響すると結論し、2011年の更なる追跡調査ではこの傾向が生涯のずっと後まで継続していることが明らかにされました。

その後の再現実験では、より対象者を拡大(上述はスタンフォード大学の関係者の子どもだった)して多くの要因を検証した結果、「2個目のマシュマロを手に入れたかどうか」は被験者の経済的背景と相関が高く、長期的成功の要因としては「2個目のマシュマロを手に入れたかどうか」よりも被験者が経済的に恵まれていたかどうかの方が重要であったことが示されています。

現在では、自己制御の能力自体は、認知発達に伴って高まるものの、幼少期の自己制御傾向が青年期まで持続することが報告されています(4、5歳頃の自己制御の個人差がその後の8年間を通して、かなり持続していることが報告されている)。

こうした知見が本選択肢の解説と直接関わるわけではありませんが(柏木の自己制御機能の分類には基づいていないし)、関連のある研究結果として頭に入れておきたいところです。

さて、柏木が述べている自己抑制の能力は、一般に3歳頃から6歳頃までなだらかに上昇する、3歳頃から4歳頃にかけて上がり始めそれ以降は横ばいになるなどとされていますが、総じて自己抑制は年少児から年中児へ、年中児から年長児へと徐々に伸びることを示していますね。

なお、男児よりも女児の方が自己抑制が強いことが示されていますね(これは実際に保育園や小学校に行っている中での経験と合致します。強く)。

ここで事例の状況を見てみましょう。

本問で問題となっているのは「おやつが準備されるのを待てずに手が出てしまう」「1歳下の弟とのきょうだいげんかが激しい」という状況なのですが、それが5歳を過ぎた頃から改善したというお話でした。

改善後のおやつを待つことができる、弟とケンカせずにいられるというのは、まさに自己制御機能の自己抑制に該当するものであると考えられますね(ちょっとマシュマロテストも想起できるでしょう?)。

また5歳を過ぎた頃から改善したというのも「年少~年長にかけてなだらかに上昇する」という自己抑制に関する知見と一致しますね。

よって、選択肢②が適切と判断できます。

③ 脱中心化

脱中心化とは、ピアジェの「自己中心性」を「脱した」という意味の用語です。

自己中心性とは、子どもの思考や発話が自己視点のみに立脚し、他者視点を考慮することができないという状態を指します。

つまり、脱中心化とは、発達に伴い自己中心的状態を脱することを指すわけですね。

ピアジェは前操作期に見られるような集団の中にいても他者とのやり取りに無関係な発話を「集団的独語」とよび、「自己中心性」の現われと考えました。

前操作期では、物事を相手側の視点に立って捉えるという認識の仕方が育っておらず、物事を自分とは別の位置から見ている人にも、自分が見ているのと同じように見えていると考えてしまいます。

このように視点の移行ができず、自分の側からしかとらえられない現象をピアジェは「自己中心性」と名付けました。

一般的に理解されるような利己主義という意味ではなく、幼児が自分自身を他者の立場に置いたり、他者の視点に立つことができないという、認知上の限界を示す用語が「自己中心性」になります。

自己中心性の概念を有名にしたのは、視点の異なる他者から見える風景が、自分の見ている風景とは異なり、違いがあることを理解しているかを調べる三つ山課題とその研究結果です(この辺に関しては「公認心理師 2018-89」でも解説していますね)。

この研究結果では、前操作期(2歳~7歳)には自己視点が唯一の視点である子どもが多いが、具体的操作期(7歳~11歳)以降になると、自己と他者の視点の協応、すなわち脱中心化が可能になるとされています。

さて、ここで事例を見てみると、「おやつが準備されるのを待てずに手が出てしまう」「1歳下の弟とのきょうだいげんかが激しい」ということが自己中心性の問題であるか否かがまずはポイントですね。

おやつの問題に関しては「他者の視点に立つことができない」ということとはあまり関係がないように感じますが、弟とのけんかに関しては「弟の立場に立てないから」という理由付けができなくはなさそうです。

ですから、この時点では△という感じですが、次のポイントは年齢です。

脱中心化が起こるのは7歳以降ということが示されていますから、本事例の「5歳の誕生日以降に改善した」という状況とは合致しないことがわかります。

よって、選択肢③は不適切と判断できます。

④ メタ認知

メタ認知とは、認知についての認知であり、自らの行う認知活動を対象化して捉えることを意味します。

1970年代にピアジェの流れを汲むフレイヴルが用い始めた概念で、次いでヴィゴツキーの流れを汲むブラウンも用いるようになりました。

メタ認知は、メタ認知的知識(知識に関する知識。メタ認知的知識はさらに、人変数に関する知識、課題変数に関する知識、方略変数に関する知識に分類される)とメタ認知的制御(プランニング:認知活動の計画・立案、モニタリング:認知活動の点検・評価、コントロール:認知活動の制御、を指す)に大きく分けられます(なお、メタ認知制御はメタ認知的活動と称されることも多い)。

メタ認知に関する詳しい解説は「公認心理師 2019-37」で行っていますので、こちらを参照にしてください。

ここでは、本問に関連するメタ認知の発達について述べていきましょう。

メタ認知能力と言語能力との結びつきは強く、言語能力が未発達である新生児、乳児にはメタ認知能力は備わっていないと考えられています。

メタ認知能力の発達は行動主体としての自己に気付くことから始まり、5~6歳頃から周囲の状況と自己の能力を考慮して起こりうる事態を予測するなど、いくつかのメタ認知的機能についての萌芽が見られます。

このように、幼児は、就学前に基本的な心的過程を区別することを学び始めるわけですが、方略・課題・個人の限界についてのメタ認知的知識は就学後に獲得されるものとされています。

本問でテーマになりそうなのは「メタ認知的制御」の方で、自分が何かをやっているときに「うまくいっていない」「わかっていない」などに気づく機能になりますが、これが5歳児の段階で認識されると見なすのが難しいと言えるでしょう。

こうした気づきをもって、メタ認知知識の中から役立ちそうな知識を検索し、その知識を利用して活動の改善に向けた新たなプランニングとコントロールを行っていくわけです。

メタ認知と関連がある機能に関しては以下の通りです。

- メタ記憶:5・6 歳児では個人差が大きいことが見出されている。ある子どもは単に覚えているとか、目で見て覚えたと答えるのに対し、中には覚えるべき物を使って物語を作って覚えたり、カテゴリーに分類して覚える子どももいるという段階である。

- メタ認識:自分自身の認知機能と他者のそれについての自覚と理解を指す。年長児や小学校 1年生の子どもでも「覚えている」「忘れる」「学ぶ」などの記憶や思考に関する複数の言葉を使い分けており、この言葉を使い分けは、異なる認知機能の存在とその使い方を理解しているということを意味する。

- 心の理論:サリーとアンの課題を通過するのは4歳頃とされている(「公認心理師 2020-48」を参照)。

- 他者との協同性:幼児期においては、これまで述べてきたような幼児期の原初的な形態のメタ認知的機能が、他者との協同的関係の中で発揮されることが求められる。

先述のように、5歳前後からメタ認知の萌芽は認められますが、本事例で示されているような「おやつが準備されるのを待てずに手が出てしまう」「1歳下の弟とのきょうだいげんかが激しい」ということの原因と見なすのは難しいように感じます。

なぜなら、一般的なメタ認知研究の立場からすれば、幼児期はまだメタ認知を獲得していない時期であり、その萌芽が見られるというのも早すぎる印象ですし、上記のような「おやつを我慢できない自分」や「弟とけんかをしている自分」に対する認識という、やや高度なメタ認知が幼児に芽生えるかと言われれば難しいと言えるでしょう。

以上より、選択肢④は不適切と判断できます。

⑤ アタッチメント

本選択肢は真っ先に外してよさそうですね。

そもそも事例の状況の中に「母子関係の問題や発達的なつまずきはみられなかった」とあるわけですから、アタッチメント(愛着)の問題があると、この内容と矛盾が生じてしまいます。

もちろん実践では「母子関係の問題はなさそうだな」と思っても、後からいろいろ出てくることはありますが、こちらは試験問題ですから「母子関係の問題…はみられなかった」と明示されているのにそれをひっくり返すのは無理筋が過ぎますからね。

とは言え、細かく見ていくことにしましょう。

アタッチメントとは、ボウルビィが提唱した、幼い個体が危機的な状況あるいはそれが予想されるような状況において、養育者などの特定の他者(重要な他者と学派によっては呼ばれる人ですね)との近接を求め、それを維持しようとする生得的な傾向のことです。

個体の不安や恐怖などのネガティブ情動を、他個体である特定対象への接触・近接によってニュートラルな状態へと調整し、鎮静化する行動制御システムでもあります。

広義には、特定の相手への接近と情動調整の繰り返しを経て形成される、二者間の情緒的な絆を指しますし、だいたいはこちらの意味で使われていることが多いような気もします。

アタッチメントの代表的な研究であるストレンジ・シチュエーション法では、生後12~18か月の子どもの愛着の安定性を評価しました。

愛着の型は、だいたい生後半年くらいから見え始め、約2歳頃には確かなものになるとされています。

こうした愛着研究の中で、生後12か月児に安定した愛着と評価された子どもたちは、示された課題に熱心にまた根気よく取り組むことが明らかにされており、困難な課題においても、めったに泣いたり怒ったりすることはなく、むしろその場にいる大人に助けを求める等の行動を示すとされています。

同時期に不安定な愛着と評価された子どもたちは、上記とは全く異なり、容易に欲求不満や怒りを示し、めったに助けを求めることはなかったとされています。

また、大人からの指示を無視したり拒絶する傾向があり、またすぐに課題を解くことを諦めてしまう傾向が見られました。

これらを踏まえ、本事例を見ていきましょう。

本事例の男児Aの「おやつが準備されるのを待てずに手が出てしまう」「1歳下の弟とのきょうだいげんかが激しい」という問題は、確かにアタッチメントの不良型に見られやすい傾向であるということが出来そうです。

しかし、冒頭の「母子関係の問題…はみられなかった」という記述や、5歳を超えたら改善したという論理的な説明が難しいという点から、本事例の改善をアタッチメントと絡めて考えるには無理があるように思われます。

もちろん、母子関係にすれ違いがあり、5歳の誕生日になる前からそれが改善され、たまたまアタッチメントの安定感が出てきたと見なすこともできなくはありませんが、これもやはり無理がある説明ですよね。

以上より、選択肢⑤は不適切と判断できます。