注意の抑制機能に関連する現象を選択する問題です。

聞き覚えのある単語が多いと感じましたが、意外と初出が多い内容でしたね。

問84 注意の抑制機能に関連する現象として、最も適切なものを1つ選べ。

① 盲視

② 相貌失認

③ ファイ現象

④ McGurk効果

⑤ ストループ効果

関連する過去問

解答のポイント

注意の抑制機能について理解しつつ各概念を説明できる。

選択肢の解説

⑤ ストループ効果

本問を解くにあたって、まず理解しておかねばならないのは「注意の抑制機能」という問題文にある言葉の認識です。

抑制とはいかなるプロセスも抑止・妨害・禁止する過程を指し、認知心理学において「行動の抑制」とは実行機能の一要素として位置づけられています。

ニューロンの振る舞いや学習過程などで広く使われる言葉であるが、行動レベルにおける抑制とは、当該の状況で不適切かつ優位な行動を意識的に抑止する過程のことを指します。

広く受け入れられているMiyakeらのモデルでは、実行機能は、行動の抑制・切り替え・更新の3要素に分割されます(ただし、行動の抑制は他の2要素に比べると明確に抽出できない可能性も指摘されている)。

また、行動の抑制自体も、妨害刺激の抑制や記憶における抑制過程と区別されるかが検討されており、その結果、行動の抑制と妨害刺激の抑制とは共通因子であるが、この2つは記憶における抑制過程とは区別されることが示されています。

行動の抑制の代表的な課題は、ストループ課題(下記の通り)とゴー・ノーゴー課題(認知心理学におけるゴー・ノーゴー課題では、単純な反応を抑止する能力を測定する。参加者は、ゴー試行ではできる限り早く反応(ボタン押しなど)を、ノーゴー試行では反応を抑止するように教示される。ノーゴー試行でどの程度エラーを産出したかが指標となる)になります。

無視しようとしても無視するべき情報が自動的に処理されることで、注意機能に影響を与えることがあります。

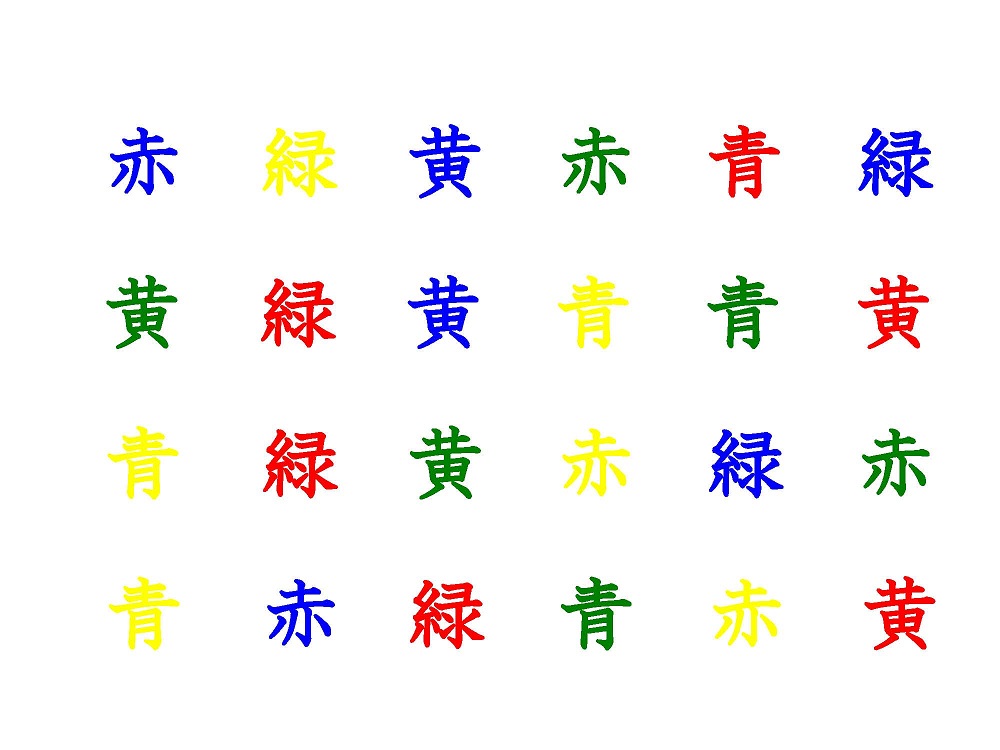

赤、青、緑といった色図形を観察者に示し、その色名を答えさせても全く問題なく答えることができます。

同様に、それらの黒で書かれたそれらの文字について読み上げさせても簡単に読むことができます。

ところが、文字の色と文字が表す色名とが異なる場合、その読みにかかる時間は色名を答える速度が遅くなり、間違いも多くなります(Stroop,1935)。

このような2つの特徴をもつ刺激の一方のみへの反応を求めるとき、特徴間に葛藤が生じる課題を総称してストループ課題と呼び、1つの特徴への反応がもう一方の特徴に干渉されて反応が妨害されることを「ストループ効果」あるいは「ストループ干渉」と呼びます。

この干渉効果は、1つの特徴にのみ注意を向け、別の特徴は無視しようとしても処理が自動化される場合に生じるものとされています。

すなわち、ストループ課題では「文字の意味」が「文字の色」を答えることを阻害するためにストループ効果が生じると言え、参加者は文字の意味を答える傾向 (優位な行動)を抑制しなければなりません。

前頭葉機能検査の一つであるストループ検査は、こうした特徴を踏まえ、前頭葉の注意や干渉の抑制機能を測定するためのものとして活用されています。

ストループ効果は加齢によって変化するが、練習では消失せず、文字読みと色弁別ができる対象者のほとんどに生じる強固な現象とされています。

課題刺激の実験的操作がしやすいことも手伝って、幅広い分野で研究対象となっています。

このようにストループ効果では、対象者が「文字の色」を答えようとしている時に「文字の意味」が阻害してきて、この「文字の意味」を読もうとする認知的な傾向を抑制することが求められます。

この際に生じる葛藤を「認知的葛藤」と呼んだりしますが、特に認知における注意の抑制機能を見るのに適した課題がストループ課題ということになりますね。

よって、本問の「注意の抑制機能に関連する現象」としては、ストループ効果が該当しますね。

以上より、選択肢⑤が適切と判断できます。

① 盲視

盲視とは、視野の一部分において知覚的には盲である人物が、知覚的な経験を伴うことなく、視覚刺激への何らかの応答を示す現象のことです。

例えば、実際には見えていないのに、その視野の中にある物体を無意識に避けるといった行動が出来ることがあり、それが盲視です。

この現象は視覚情報の処理(光点の位置を当てる)と現象的な視覚意識(光点が眼前に見えたという経験をする)とが乖離しうること、そしてそれらが別の脳部位で処理されているということを示しています(つまり、私たちの目から入ってくる視覚情報は、見ている本人が実際に「見えている」と意識しなくても、常に脳に送り込まれ続けているということ)。

盲視は、第一次視覚野が損傷した患者に生じるとされています。

一次視覚野は大脳皮質での視覚情報が最初に入ってくる領域であり、左右の半球でそれぞれ右左半分ずつの視野の情報を処理していますが、例えば、左側の一次視覚野全体が損傷すると、左右の眼ともに右半分の視野が見えなくなり(このような症状は同名半盲と呼ぶ)、盲視はそのような患者の一部でのみ見られます。

以上のように、盲視は第一次視覚野が損傷した患者に生じる「視野の一部分において知覚的には盲である人物が、知覚的な経験を伴うことなく、視覚刺激への何らかの応答を示す現象」であり、1つの特徴にのみ注意を向け、別の特徴は無視しようとしても処理が自動化されるような事態(注意の抑制機能が問題となるような状況)とは関係がないことがわかりますね。

よって、選択肢①は不適切と判断できます。

② 相貌失認

視覚失認の一つで、脳損傷によって顔認知が困難になるものです。

熟知した顔が認知できず、眼・鼻・口などは認識できても全体として誰の顔かわかりません。

声を聞くなど聴覚性の情報や、服装などの顔以外の視覚的な情報からの人物の同定は可能です。

統覚型相貌失認と連合型相貌失認があり、前者は通常の顔が歪んだ顔にしか見えない等、正確な知覚的表象を形成できないために認知が困難になるタイプで、後者は正確な知覚的表象は形成できるが、家族や鏡に映った自分の顔などを同定できないタイプです(典型的な相貌失認のタイプは後者)。

右側又は両側側頭部後頭葉内側の紡錘状回病変で生じることが多く、物体失認の生じる領域より内側で生じるとされています。

また、明確な脳損傷がなく知的障害も有しないが、幼児期から顔認知が困難な症例もあり、発達性相貌失認または先天性相貌失認と呼ばれています。

このように相貌失認は「視覚失認の一つで、脳損傷によって顔認知が困難になるもの」のことであり、1つの特徴にのみ注意を向け、別の特徴は無視しようとしても処理が自動化されるような事態(注意の抑制機能が問題となるような状況)とは関係がないことがわかりますね。

よって、選択肢②は不適切と判断できます。

③ ファイ現象

ゲシュタルト心理学はウェルトハイマー(Wertheimer)を創始者として1910年代にドイツで生まれました。

ゲシュタルトとは「形態」「姿」を意味するドイツ語ですが、ゲシュタルト心理学では要素に還元できない、まとまりのある一つの「全体」がもつ構造特性を意味しています。

ゲシュタルト心理学は、それまでの心理学で主流だったヴントに代表される要素主義(要素の集合が全体であるという考え方)を否定し、人間は単なる要素のまとまりではない「全体性」をもつとしました。

この根拠となったのが「仮現運動」という現象で、これは例えばある2つの点が一定間隔で点滅することで、一つの点が移動しているように見える現象を指します。

もしも人間が「要素の集合体」に過ぎないのであれば、上記の現象は単なる2つの点の点滅と認識されるはずであり、現実にはない「移動」が知覚されるのは、人間が「要素に還元できない全体性を持つ」存在であるためと説明しました。

上記の運動現象ですが、Wertheimerが1912年に発表した論文の中で、単純な図形の□をスクリーン上に最初はそのまま水平方向に、次は様々な時間間隔を空けて45度ズレた方向に呈示すると、ある最適な時間間隔(100分の数十秒)のときにだけ、四角形が起き上がるように見えることを見出しました。

この最適時間間隔のときには物理的には存在しないはずの途中の部分を補った完全に滑らかな運動が知覚されるが、提示時間が短すぎると2つの図形は完全に同時に存在するように知覚され、長すぎると交代して登場するように見えるだけでいずれも運動は見られませんでした。

Wertheimerはある最適時間間隔で呈示する時にのみ生じる現象を「仮現運動」と名付けましたが、仮現運動は実在する運動ではなく現象にすぎないので、現象(phenomenon)という単語の最初のギリシャ文字φを取って、ファイ現象とも呼ばれます。

すなわち、仮現運動とファイ現象は、広義にはほぼ同義と見て良いのですが、狭義には「2つの光点の点滅が早く、光点が移動したとは知覚されないにも関わらず実体を伴わない運動の印象が知覚されること」をファイ現象(純粋ファイ)と呼びます(その場合、光点が移動したと知覚されるのはベータ運動として弁別される)。

このようにファイ現象は仮現運動とほぼ同義で扱われることが多いわけですが、そこに1つの特徴にのみ注意を向け、別の特徴は無視しようとしても処理が自動化されるような事態(注意の抑制機能が問題となるような状況)が生じていないことはわかりますね。

よって、選択肢③は不適切と判断できます。

④ McGurk効果

マガーク効果は、音韻知覚に関する聴覚的な手がかりと視覚的な手がかりとを、食い違ったものにして同時に呈示すると、2種類の手がかりが引っ張り合うような知覚が生じる現象を指します。

例えば、「バ」と発音した音を聴覚刺激として与え、「ガ」と発音した顔の動きを視覚刺激として与えると、多くの場合、音声としては「バ」と「ガ」の間に位置づけられる「ダ」と聞かれます(McGurk&MacDonald,1976)。

こうした話者の視覚情報と音声の聴覚情報が組み合わさって、音声の近くが変容する錯覚を発見者の名にちなんでマガーク効果と呼ぶようになりました。

上記の例の場合、「ダ」「ガ」は唇を閉じずに発音できるが、「バ」は唇を閉じないと発話できないという制約もあり、この制約を明示的に自覚せずとも、知覚的制約として利用していることを反映していると考えられています。

この現象は矛盾した情報を脳が言語処理を行う以前の段階で自動的に統合することによって発生するため、体験者は矛盾が生じていることを意識できません。

なお、マガーク効果は視覚情報と聴覚情報を矛盾させた人工的な環境によって体験できる現象であり、日常的に発生することはありません。

このようにマガーク効果は「話者の視覚情報と音声の聴覚情報が組み合わさって、音声の近くが変容する錯覚」のことであり、1つの特徴にのみ注意を向け、別の特徴は無視しようとしても処理が自動化されるような事態(注意の抑制機能が問題となるような状況)ではないことがわかりますね。

よって、選択肢④は不適切と判断できます。