Baddeleyのワーキングメモリモデルに関する問題です。

「公認心理師 2018追加-118」では、選択肢の一つとしてこの領域が出ていましたが、本問ではBaddeleyのワーキングメモリモデルの全体像に関する理解が問われていますね。

問113 A. D. Baddeley のワーキングメモリ・モデルのサブシステムとして、誤っているものを1つ選べ。

① 感覚貯蔵

② 音韻ループ

③ 中央実行系

④ エピソード・バッファ

⑤ 視空間スケッチパッド

解答のポイント

Baddeleyのワーキングメモリ・モデルについて理解している。

選択肢の解説

① 感覚貯蔵

「感覚貯蔵」という単語に関しては、明確な意味が分かりませんが、おそらくは「感覚記憶の貯蔵」を指していると考えられるので、この線で解説していきます。

まず感覚記憶とは、視覚、聴覚、触覚など個々の感覚情報を短期間に保持する記憶です。

感覚受容器で受容され大脳皮質の各感覚野によって処理された感覚情報が短期間、保持されます。

ただ、その保持期間は、感覚モダリティによって異なりますが、1秒から数秒と非常に短いものですが、一方で、その保持容量は短期記憶よりも大きいとされています。

「感覚記憶」という表現をよく聞くのが、Atkinson&Shiffrinによる「二重貯蔵モデル」です。

これは記憶を短期記憶と長期記憶に分けることから「二重」とされています。

このモデルによれば、外界からの情報はまず感覚記憶に取り込まれ、次に短期記憶、さらに長期記憶へと転送されます。

彼らによると、感覚記憶は感覚器官からの情報を正確に短期間保存する大容量のバッファ・メモリであり、視覚情報はアイコニック・メモリ(保持時間は約1秒)、聴覚情報はエコーイック・メモリ(保持時間は約2秒)に貯蔵されるとしています。

以下に示す他選択肢の解説でも明らかですが、「感覚貯蔵」はBaddeleyのワーキングメモリモデルに含まれていない概念です。

「感覚記憶の貯蔵」という意味であれば、本選択肢の解説通りということになります。

よって、選択肢①は誤りと判断でき、こちらを選択することになります。

② 音韻ループ

③ 中央実行系

④ エピソード・バッファ

⑤ 視空間スケッチパッド

短期記憶は容量にも保持時間にも限界がある一時的な記憶であるが、こうした機能が人間に備わっている理由は、おそらく、短期記憶が意識的な操作が可能な状態で情報を保持することのできる唯一の記憶だからです。

つまり短期記憶は、単なる情報の一時的な「貯蔵庫」ではなく、会話、読書、計算、推理など種々の認知課題の遂行中に、情報の交換や複唱などの情報処理を行うための「作業場」としての機能を果たしているわけです。

このため、短期記憶のそうした能動的な側面はワーキングメモリと呼ばれ、その仕組みの解明が進んでいます。

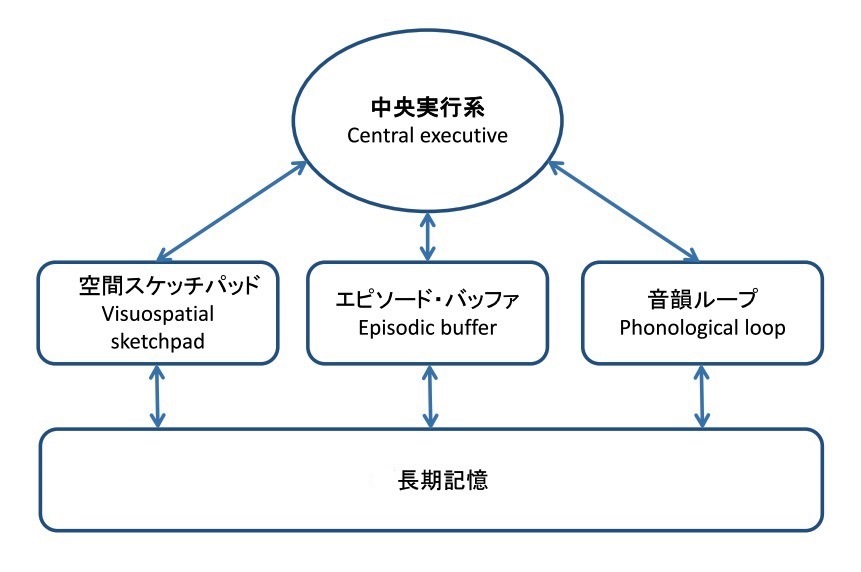

Baddeleyは、ワーキングメモリには言語的情報の処理のための音韻ループと、視・空間的情報の処理のための視・空間スケッチパッド、およびこれら下位システムを制御する中央実行系があると仮定しています。

こうしたワーキングメモリーモデルが登場した背景には、Atkinson&Shiffrinによる短期記憶と長期記憶からなる記憶の「二重貯蔵モデル」により、うまく説明できない実験結果が存在していたためです(例えば、短期記憶障害を持つ脳損傷患者であっても、長期記憶の形成が可能であることなどは、短期記憶が長期記憶の前段階である事を仮定する二重貯蔵モデルとは矛盾する)。

Baddeleyのモデル提唱の直接的な契機となった実験は、彼ら自身の二重課題法による実験です。

一次課題として文章の正誤判断課題を遂行する一方で、二次課題として発話された数字の記憶課題を課せられる場合、記憶する必要のある数字の増加に伴い短期記憶容量が消費されることになります。

二重貯蔵モデルによれば、二次課題により短期記憶は数字で満たされているため、一次課題に割り当てられる短期記憶容量は存在しなくなるため、成績は著しく悪化ないし遂行不可能になるはずでした。

しかし、最も重い記憶負荷であっても、課題成績はある程度保たれる他、エラーレートは軽記憶負荷とさほど変わらないなど、影響は限定的なものでした。

このような実験結果は、短期記憶という単に受動的に情報を貯蔵する記憶モデルでは説明できず、記憶の保持と課題の処理とが別個のシステムによって担われている可能性を示すものとBaddeleyらは考え、記憶保持を行う2つの記憶貯蔵庫と、課題処理を行う注意制御系という3要素からなるワーキングメモリーモデルを提唱したわけです。

ここからは、この時点でのBaddeleyのワーキングメモリモデルにおけるサブシステムの解説に入っていきます。

まずは「音韻ループ」です。

こちらは先述の通り、ワーキングメモリモデルのサブシステムのひとつであり、「①音韻情報を一時的に保持する音韻ストア」と「②音韻情報を生成する構音コントロール過程」から成っています。

主観的には、②は心の中で言葉をつぶやく働きを担い、①はその言葉を心の中で聞いてとどめておく働きを担います(つまり、①と②の繰り返しが「リハーサル」という記銘処理になりますね)。

①は、②だけでなく、聴覚入力からも音韻情報を得ます。

②は、視覚情報(文字や画像など)からも音韻情報を生成することができるとされています。

続いて、「視・空間スケッチパッド」についてです。

こちらもBaddeleyのワーキングメモリモデルのサブシステムのひとつであり、視空間情報の一時的保持を担います。

対象物の視覚的形態の保持を担う視覚キャッシュ(よくネットで出てくる「キャッシュ」とは、一時的にウェブページ情報を保存する仕組みのこと。それと似たようなことを視覚形態の保持で行うという意味)と、ダイナミックな空間位置の移動情報などの保持を担うインナースクライブ(要は能動的に情報を保持する機能)から構成されていると考えられています。

そして、これらを統括する「中央実行系」は、基本的にはBaddeleyのワーキングメモリモデルの一構成要素であり、上記の二つのサブシステムを備えているという特徴を持っています。

しかし、その機能については、提唱者のBaddeley自身が後に「王子のいないハムレット」と表現するほど、モデル提案がなされた当初においては詳しい説明がなされておらず、一般的な目的のための処理システムといった程度の位置づけであり、2つの従属システムが行わない「全ての賢い事」を中央実行系が担わされる形となっていました。

ここまでが「第一世代のBaddeleyのワーキングメモリモデル」になります(細かいことを言えば色々あるけど、とりあえずざっくりと理解するために)。

3要素からなる第1世代のワーキングメモリーモデルでは「短期的な」記憶のみしか扱ってこなかったため、長期記憶がどのように現在の課題に役立てられているか、また、長期記憶がどうやって形成されるかについては不明のまました。

そこで、Baddeleyは、エピソード・バッファと呼ばれる新たな構成要素をモデルに導入し、中央実行系が、このエピソディック・バッファを通じて長期記憶との相互作用を行っていると主張しました。

エピソードとは、複数のソースからの情報が時空間的に統合されたまとまり (chunck:チャンク) を意味します。

エピソード・バッファは、容量制約のある記憶貯蔵庫の一種であり、中央実行系により様々なソースからの情報を統合・操作する「場」となっており、長期記憶とのインタフェースとして働いているのだとしています(なお、中央実行系とバッファとの相互作用は意識を伴うものであるとしています)。

要は、エピソード・バッファは、音韻ループや視空間スケッチパッドからの情報や、長期記憶からの情報など、複数の情報の統合結果を、一つのまとまったエピソード表象として一時的に保持する働きを担うとされています。

イメージとしては上記のような形になります。

近年、統括する役割を持つ「中央実行系」は、ワーキングメモリー研究以外の分野にも浸透し、それらにおいては実行機能や実行制御と呼ばれています。

本来、実行機能はワーキングメモリに限定されず、自己制御などを含むより広範な心的機能の制御を想定範囲にしているのに対して、中央実行系は基本的にはBaddeleyのワーキングメモリモデルの一構成要素にすぎません。

しかし、実際には想定されている認知機能に大差はなく、概念間で相互に影響しあっていると言えます。

中央実行系・実行機能ともに、類似概念である注意とどのように異なるかについての明確な理論・区分もなされていませんが、おおよそ中央実行系・実行機能の場合には前頭前野の関与が強調されるのに対し、注意の場合は頭頂葉の関与が強調される傾向があります。

しかし、研究者によってまだ見解が分かれるところであり、そういう意味では、まだ発展途上の領域であると言えるでしょう。

以上のように、音韻的な情報を保持する「音韻ループ」、視空間的な情報を保持する「視空間スケッチパッド」、こうした情報と長期記憶の情報の統合結果を1つのまとまったエピソード表象として一時的に保持する「エピソード・バッファ」、そしてこれらを統括する「中央実行系」により、Baddeleyのワーキングメモリモデルは成っているとされています。

よって、選択肢②、選択肢③、選択肢④および選択肢⑤が正しいと判断でき、除外することになります。

いつも詳しい解説をありがとうございます。お陰様で、勉強へのモチベーションが上がっております。些末なことですが、①感覚貯蔵の解説の最後に「よって、選択肢①は誤りと判断でき、除外することになります。」とあるのですが、この設問は誤っているものを選ぶので、「~こちらを選択することになります。」となるのではないでしょうか?(解説には何の問題もなく余計なことですみません。)

ご指摘ありがとうございます。

修正しておきました。

今後ともご活用くださいませ。

はじめまして

こちらのサイトで学びが深まり感謝しております

質問があります

今回の問113は納得したのですが、以前の解説、追加問50⑤と、問118④ではエピソードバッファが除外されていました

翔泳社の一問一答でも同じように3つのコンポーネントとの記載

細かい事ではありますが、解説の違いをご教授頂ければ幸です

よろしくお願いします