ヒトの知覚の特徴に関する問題です。

過去問をやっておけば解ける問題でしたね。

問124 ヒトの知覚の特徴として、最も適切なものを1つ選べ。

① 欠損した情報を補わずに知覚する。

② 感覚刺激が継続して呈示される場合、感度は一定である。

③ 音を聞いて色を感じ取るなど、1つの物理的刺激によって複数の感覚知覚が生じることがある。

④ 対象の特性を保持して知覚できるのは、対象からの感覚器官に与えられる刺激作用が変化しない場合である。

解答のポイント

ヒトの知覚の基本的な機能を把握している。

選択肢の解説

① 欠損した情報を補わずに知覚する。

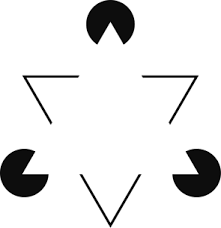

あくまで本問を「知覚心理学」の問題と捉えて考えていくと、本選択肢の内容は「知覚的補完」に関する理解を問うたものであると言えます(他の領域で考えていくと、幻肢痛などについても含めていく必要が出てくる)。

知覚的補完とは、刺激情報が一部欠損しているにもかかわらず、刺激の全体的配置情報から欠損部分を補い、全体として欠損の無い完結した知覚内容をもたらす働きのことを指します。

補完された領域が実際に感覚が生じる場合と、感覚は生じないが全体の形態が実在するものとして明確に意識される場合があります。

前者は感覚的補完と呼ばれ、主観的輪郭や仮現運動、盲点の補充などが含まれます。

後者は非感覚的補完と呼ばれ、重なりや遮蔽の知覚やトンネル効果、図の背後に広がる地の知覚などが挙げられます。

前者では早い補完処理がなされるとともに注意が迅速に誘導され、後者では比較的長い時間をかけて、刺激形態のより大域的な情報に依存した補完処理がなされる場合が多いことがわかっています。

このように、ヒトの知覚では、知覚的補完が行われるため、欠損した情報を補って知覚する現象が見られます。

よって、選択肢①は不適切と判断できます。

② 感覚刺激が継続して呈示される場合、感度は一定である。

本選択肢は「順応」に関する理解を問うたものになっています。

順応とは、生体を取り巻く環境の時間的変化や時間的文脈に基づいて、生体に生じる調整機能全般を意味します。

また、その調整により生じる感覚や調整をもたらす機序も順応と呼ばれます。

感覚・知覚研究の領域では、時間的に先行する刺激に長い時間接することが生体の感覚や知覚にもたらす影響全体やその機序を意味することが多いです(本問はこっちですね)。

順応は環境に豊富に存在する刺激への感度低下という形で現れることが多いです。

その例としては以下のようなものがあります。

- 選択的順応:順応刺激の消失後に提示されるテスト刺激が順応刺激と類似している場合、テスト刺激の刺激閾が低下する。

- 残効:テスト刺激の性質が、順応刺激の見かけから反発する方向に知覚される。

- 基準へのシフト:曲線を見続けると徐々に直線に見えてくるように、順応している対象が基準として知覚されるようになる。

環境に豊富に存在する刺激への感度低下という順応の機能的な役割は以下の通り、多岐にわたります。

- 検出感度の向上:明順応により背景光への感度低下が進むにつれて、背景光に重ねたテスト光への感度が悪くなる。

- 神経表象への冗長性の低下:豊富に存在する刺激への神経表象の減少(対象を表象するために必要な神経細胞の数や応答量の減少)により、結果として他の刺激を新経営において表現する余地が増加する。

- 知覚的恒常性の達成:例えば、加齢に伴う水晶体の黄色化に気づきにくいのは、豊富な刺激(黄色)への感度低下による。

- 新奇な刺激への感度向上:豊富に存在する刺激への感度低下は新奇な刺激や予期しない刺激への感度向上を促し、結果として環境内に存在する刺激群のsaliency(注意を誘導する特性)に影響する。

順応による豊富な刺激への感度低下は、順応後にその反応が低下する神経細胞群の機能と関連付けられ、順応は神経系の疲労により生じると説明されることが多いですが、順応による神経細胞の反応変化は多岐にわたります。

中枢神経系の様々なレベルで生じている現象なので、疲労だけでは順応のメカニズムを説明できないとされています。

以上のように、感覚刺激が継続して呈示される場合、一般にその感度は低下していく、すなわち順応が生じると考えられます。

よって、選択肢②は不適切と判断できます。

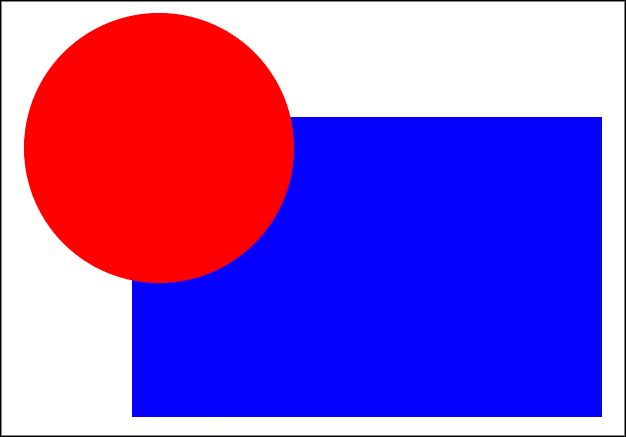

③ 音を聞いて色を感じ取るなど、1つの物理的刺激によって複数の感覚知覚が生じることがある。

本選択肢の内容に関しては「公認心理師 2020-47」で既に解説済みですね。

ある感覚刺激を本来の感覚以外に別の感覚としても知覚できる能力のことを「共感覚」と呼びます。

大きい-小さい、強い-弱い、重い-軽いなどの感覚的性質は、視覚だけでなく、聴覚や触覚にも共通して認められるものであり、このように、ある種の感覚的特性が、感覚様相(モダリティ)を超えて共通に認められることを「通様相性現象」と呼び、共感覚はその一つです。

聴覚から色覚が生じる色聴が最もよく知られていますが、他にも匂いから色や形が見える、音から匂いを感じるなど、異種のモダリティ間でさまざまな共感覚の事例があることが知られています。

中井久夫先生は、文章が色で見えるようですね(中井先生によると、神田橋先生の文章の色は綺麗らしいですよ)。

共感覚を経験していない人にしてみると、比喩的表現を理解されがちですが、本来の感覚以外に別の生き生きとした感覚が生じるという事例は発達的研究では数多く報告されています。

また、視覚が遮られた状態で音を聞かせると共感覚のない被験者でも色や形が見えやすいという報告もあり、共感覚は心理学や生理学の研究対象となっています。

共感覚に関しては主要な仮説が2つ提出されています。

1つは共感覚を原始感覚とみなす立場で、子どもの感覚システムはあまり分化していないので、一つの刺激が複数の感覚過程を刺激し、混合した感覚が生じるとするものです。

これを支持する証拠として、成人よりも子どもで共感覚が生じやすいことが挙げられ、色聴は子どもの40~50%で生じると報告されています。

この仮説では、成人で共感覚が少なくなるのは、本来備わっていた共感覚の能力が発達とともに他の知的能力によって抑制されるからであると解釈されます。

もう1つの仮説は、経験による心的連合仮説で、脳の感覚野同士の結合が学習を司る皮質下を媒介して強まると考えられています。

この説は、一つの刺激によって生じる共感覚が成人の被験者の間で比較的安定しているという報告によって支持されており、成人における比較的程度の弱い共感覚現象に当てはまると考えられています。

以上のように、音を聞いて色を感じ取るといった、1つの物理的刺激によって複数の感覚知覚が生じることを「共感覚」と呼びます。

よって、選択肢③が適切と判断できます。

④ 対象の特性を保持して知覚できるのは、対象からの感覚器官に与えられる刺激作用が変化しない場合である。

こちらの選択肢の内容は、実際とは逆の内容になっていますね。

各感覚器官で受け取る刺激(適刺激)には、機械的刺激(前庭感覚や聴覚)や化学的刺激(視覚、味覚、嗅覚)がありますが、いずれの場合も最終的には「刺激の変化」を電気的な変化に変換して、求心神経により中枢へ送られます。

こうした2つの刺激が異なるとわかる最小の刺激変化量(ΔI)を弁別閾と呼び、弁別閾を標準刺激の強度で割った値はほぼ一定であり、これをウェーバーの法則と呼びます(つまり、ΔI/I=(一定) と表せる)。

例えば100の刺激が110になったときはじめてその差に気づくならば、200の刺激が210に増加しても気づかず、220になったとき気づくということですね。

先述の通り、対象からの感覚器官に与えられる刺激作用が変化しない場合は、知覚に順応が生じることになりますから、むしろ感度が下がっていくため対象の特性を保持して知覚するのは困難になっていくと考えられます。

対象の特性を保持して知覚し続けられるということは、その対象からの刺激の変化を継時的に知覚しているからであると言えますね。

以上より、選択肢④は不適切と判断できます。