人格の個人差に関する行動遺伝学的説明について、最も適切なものを1つ選ぶ問題です。

本問の内容は、ほぼ「双生児研究」を知っているか否かというものになっています。

かなり感覚的に解ける部分もあるとは思いますが、試験勉強ですからしっかりと理論的に把握しておきたいところです。

双生児研究については、臨床心理士資格試験問題の平成10年問25に出題されています。

正答を導くには、それなりに考え方を整理しておくことが求められるので、慣れていない方は解いてみると良いかもしれません。

解答のポイント

双生児研究によって示された知見を把握していること。

選択肢の解説

『①人格は単一の遺伝子によって規定される』

遺伝子が人格形成において、ある役割を果たしているということの最も重要な証拠のいくつかは、ミネソタにおいて別々に育てられた双子たちの研究から明らかにされています。

この研究では、別々に育てられた双子が一緒に育てられた双子と、人格特性が同程度に類似していることを明らかにし、一卵性双生児が二卵性双生児よりも遺伝的に似通っているため人格特性に類似点が多くなったと結論付けています(Bouchardら,1990;Lykken,1982など)。

双生児研究法では、遺伝的素因が同じ一卵性双生児とそれが異なる二卵性双生児を比較することで、遺伝的素因が心理的特性に影響するかを調べます。

両者の差が大きいほど、遺伝の影響が大きいと見做すことが可能です。

多くの研究では、相関係数を算出する方法を採用しており、一卵性双生児と二卵性双生児の相関係数の差は遺伝の影響の大きさを示すものと考えられます。

選択肢⑤でも資料を示していますが、多くの心理的特性が遺伝の影響を受けていることは明らかです。

ただし、遺伝の要因はあくまでも潜在的な素因であって、それが適度な環境の中におかれたときに発現しやすい傾向を示すものです。

従って、遺伝のみで発現するというよりは、むしろある程度の環境との相互作用によってはじめて発現すると考えるべきです。

エピジェネティクスの考え方を振り返っておきましょう。

更に、選択肢にあるように人格が「単一の遺伝子によって規定される」というのも適切ではないことは明白ですね。

人格を形成する因子は、外向性・内向性、神経質、知能、創造性、怒り、悲しみ等々、無数に存在しています。

そして、これらの因子それぞれの遺伝子規定性は異なっていることが示されております(ここでも選択肢⑤の資料を参照)。

またある一つの因子をみても、それ自体が一つの遺伝子によって規定されているわけではないでしょう。

複数の遺伝子が絡み合うことで一つの形を成していると捉えられます。

以上より、選択肢①は不適切と判断できます。

『②遺伝要因と環境要因の相互作用は統計的に検討できない』

『③遺伝要因と環境要因の影響力は、個別には具体的な数字で表せない』

遺伝の問題を統計的に検討する際は、一般的には「ある特性における分散のうち、母集団における個体間の遺伝的差異によって説明される割合」が、特定の遺伝規定性と言えます。

ある特性における個人差が遺伝的差異によるものであるほど、遺伝規定性は100%に近づきます(例えば身長は遺伝規定性が85%~95%の範囲になっている)。

こうしたやり方で統計的に検討することは理論上可能なのですが、実際的な困難として、例えば勉強時間などを一定にすることが難しいということが挙げられます。

これを解決するために行われるのが双生児研究です。

ある特性に関して、一卵性双生児が二卵性双生児より似ている程度に応じて、その特性は遺伝学的成分あるいは遺伝性成分を持っていると推測できるわけです。

双生児研究で有名なのはミネソタ大学ですが、一卵性双生児は二卵性双生児よりも似た環境で教育を受けるので、それが高い類似性を説明できてしまうため、別々に育てられた双生児を研究することにしました。

これらの研究で明らかにされたのは、別々に育てられた双生児が一緒に育てられた双生児と同じように、広範囲の能力についてお互いに類似しているので、一卵性双生児は二卵性双生児よりも遺伝的に類似しているために人格特徴が似てくると結論付けました。

統計的には、ある特性に関して相関係数を算出するという方法で示されます。

近年は、双生児データに対して共分散構造分析など高度な統計手法を適用して、遺伝の影響をより精緻に推定する試みが行われています(具体的な研究結果については、選択肢⑤の解説に資料を提示しました)。

こうした行動遺伝学的分析によると、従来の双生児研究よりも遺伝の影響が強く出ているという結果になっているようです。

以上より、選択肢②および選択肢③は不適切と判断できます。

『④成人期では一般的に、共有環境の影響は遺伝や非共有環境の影響よりも小さい』

双生児研究によって、個人差がどの程度遺伝的に変動によるものなのかということが明らかになりました。

それだけに留まらず、環境に関連する変動が、家族やその経済状況などの「共有環境」によるものなのか、家族外の友人などの「非共有環境」によるものなのかを推測することもできるようになっています。

この研究の結果、共有環境による差異は環境の変動を何も説明していないことが示されました。

すなわち、遺伝的な類似を取り除いてしまった後には、同じ家族からの2人の子ども(=共有環境の2人)と無作為に母集団から選んだ2人の子ども(=非共有環境)以上に似ている点は何もないことが示唆されています(Rowe,1997など)。

「日本人の9割が知らない遺伝の真実」によると、就職し始める20歳ぐらいのときは遺伝(20%程度)よりも共有環境(70%程度)がはるかに大きく収入の個人差に影響していることが示されましたが、年齢が上がるにつれ、その共有環境の影響はどんどん小さくなり、かわりに遺伝の影響が大きくなって、最も働き盛りになる45歳くらいが遺伝の影響のピーク(50%程度)になり、共有環境はほぼゼロになるということです。

上記の資料からも明らかなように、家族と過ごす共有環境の影響については、実のところとても少ないことがわかっています。

明らかに遺伝、非共有環境の因子が大きいことがわかりますね。

以上より、選択肢④は適切と判断することができます。

『⑤一卵性双生児と二卵性双生児のきょうだいそれぞれにおける人格特性の相関係数は後者の方が高い』

選択肢①でも述べたように、一卵性双生児が二卵性双生児よりも遺伝的に似通っているため人格特性に類似点が多くなったと結論付けています。

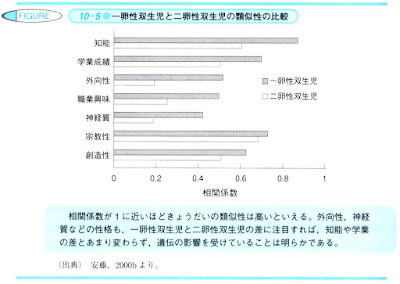

一卵性双生児と二卵性双生児の相関については、以下のような資料があります(有斐閣 心理学より)。

この表からも明白なように、人格における諸因子の相関は、明らかに一卵性双生児の方が高くなっていることがわかります。

よって、選択肢⑤は不適切と判断できます。